酒城共生:作为城市文化景观的泸州白酒文化遗产

时间: 2025-11-08 点击: 次

来源: 作者:

摘要:作为全国重点文物保护单位、国家工业遗产的“泸州老窖窖池群及酿酒作坊”,是最具代表性的白酒文化遗产之一,其相关遗存主要包括明代以来修建的1 619口老窖池、16处酿酒作坊建筑和3处用于储存和陈酿的洞穴。数量众多的遗产构成要素提供了研究该类型遗产时空分布特征的基础材料。文章梳理了遗产构成和保存现状,在研究现状空间分布的基础上引入时序特征,通过比对不同时期酿酒作坊的具体地点和泸州城市的核心范围,从时间、空间2个维度论证两者之间紧密相连的分布规律。在此基础上,文章引入其他白酒遗产案例,厘清了在原材料种类、交通运输和人力成本等因素的共同作用下,以“泸州老窖窖池群及酿酒作坊”为代表的白酒文化遗产成为典型城市文化景观的内在生成逻辑。核心部分至今仍在持续进行生产活动的泸州白酒文化遗产,其整体发展进程与其所在城市泸州相生相伴,“有机演进”,是典型的城市文化景观遗产,集中体现了白酒文化遗产区别于世界上其他酒类遗产的突出普遍价值。 关键词:文化景观;产业遗产;工业遗产;泸州老窖;白酒文化遗产 中图分类号:G122;K878 文献标志码:A DOI:10.19490/j.cnki.issn2096-698X.2025.05.011-022

全国重点文物保护单位、国家工业遗产“泸州老窖窖池群及酿酒作坊”①(以下简称“泸州老窖”)位于四川省泸州市城市中心区,其包含的明清窖池延续生产使用至今,是典型的活态文化遗产。多处白酒生产作坊沿长江和沱江两岸散布,与其所在的泸州古城一同构成了典型的城市文化景观。

本文在厘清泸州老窖遗产构成和保存现状的基础上,梳理了各个时期作坊分布与泸州城市中心区域的时空关系;横向比对其他重要白酒遗产,揭示其区别于制茶、制盐等中国传统手工业和世界上其他酒业遗产常见的种(采)产同地的空间分布特征;探求影响白酒酿造作坊选址的关键因素,进而解析以“泸州老窖窖池群及酿酒作坊”为代表的白酒文化遗产成为典型城市文化景观遗产的内在生成逻辑,阐释其区别于葡萄酒、威士忌等其他作为乡村类文化景观的酒业文化遗产的突出普遍价值。

1 自然环境、人文背景与泸州酒业发展沿革

泸州市位于今四川省东南部,毗邻云南省、贵州省和重庆市,地处四川盆地南缘与云贵高原的过渡地带。长江自西向东横贯境内,与沱江、永宁河、赤水河、濑溪河、龙溪河交织成网,气候温和,四季分明,温湿度适宜窖池微生物发育。泸州是重要的粮食产区,整体气候条件十分有利于白酒原材料糯红高粱和软质小麦的生长。

泸州城古称“江阳”,西连道,东接巴渝,是西南地区重要军事重镇和水陆交通节点,也是多民族聚居交汇的区域,地理区位十分重要。东汉建安十八年(213年)置江阳郡,属益州。唐宋时期,泸州开始成为一级政区治所[1]②,以泸州为顶点的“个”字形交通格局开始形成[2],在宋元之际的战争中发挥了重要的作用。元明清3代,泸州作为水陆交通枢纽和区域重镇,其经济地位进一步提高。清乾隆年间,为运送云贵地区的铜、铅资源,金沙江上游航道得以疏通,川盐的运销也多依赖此航道[3],泸州由此又成为金沙江、沱江、赤水河水运汇集点。

泸州古城的城区范围演变是一个由西向东逐步拓展的过程。明代以前的城市核心区主要位于城东长江、城西北沱江和城西忠山共同围合而成的临江平原地带,城市格局背山面水,自然边界明确,易守难攻。明代以降,泸州进入高速发展期,原有范围已经不能满足城市进一步发展的需要,东、西、北3侧又都受限于河流和山丘,泸州城市范围由此开始向原城区的南侧以及沱江北岸的小市片区拓展。后者紧邻沱江汇入长江的汇合口,发展相对更加迅速。至清代末年,距离更远但便于修建码头的两江汇合处的东岸又发展出罗汉片区[4]。

泸州城区出土的汉代画像石表明,该区域至迟自汉代起就有生产和饮用酒的习俗。1999年,紧邻温永盛白酒作坊处发现了一座唐五代时期生产酒器的窑址,更是以考古材料证实了该作坊所在的泸州古城区(营沟头地区)早在唐代就已经存在与酒有关的生产活动[5]。唐宋时期的泸州社会环境相对安定,为当地农业和酿酒业的发展提供了契机。唐宋诗歌中多次出现描述泸州繁荣酒业的词句,如唐人郑谷的“我拜师门更南去,荔枝春熟向渝泸”③,黄庭坚“江安食不足,江阳酒有余”④;宋人唐庚亦有诗称“百斤黄鲈脍玉,万户赤酒流霞。余甘渡头客艇,荔枝林下人家”⑤。这些诗文不仅描述了泸州酒文化的兴盛,也反映出当时该地区的酿酒生产力已经达到了较高水平。另据《宋史·食货志》载,太平兴国七年(982年)泸州一带已经出现“腊酿蒸鬻,候夏而出”[6]的醇酒。不过,这些酒都不是本文主要讨论的白酒,而是更早期的未经蒸馏提纯过的黄酒。

明万历元年(1573年),舒聚源作坊在泸州城南建成,成为该地区已知最早的大曲白酒酿造作坊[7]。明末清初,以舒聚源为首的商号带动了泸州地区酿酒业的发展。乾隆年间,张问陶顺长江东下,留下“酒楼红处一江明”“衔杯却爱泸州好”⑥等诗句,描述以营沟头为中心的区域已形成了酒楼林立的繁盛局面。清乾嘉以后,舒聚源将10口窖池转予饶天生,至同治八年(1869年),饶氏又转予同样从事酿造业的温宣豫,并入其豫记温永盛的牌名⑦。由此,原舒聚源作坊中的4座明代窖池由温永盛继承,并一直延续使用至今。清代,泸州酒业进入鼎盛时期,泸州大曲远销成都、重庆、川东北、滇黔及长江中下游地区,白烧糟户达600余户⑧。清末民初,其生产技术广泛传播至风土条件相近的西南地区。1906年,重庆璧山成立飞扬酿酒公司,其主要设备和母糟便从泸州购回,第一位制酒师也从泸州高薪聘请[8]。合川洛阳大曲(后更名阳城头曲)、万县大曲、江北土沱酒,也都或仿酿、或改良自泸州大曲酒[9]。1915年,泸州老窖特曲酒参加旧金山巴拿马博览会并荣获金质奖章和奖状,这是中国酒首获国际金奖,极大地提高了泸州白酒的知名度。在这一背景下,泸州酒业虽短暂受到战事影响,但整体依旧蓬勃发展,酿酒作坊和酒窖数量年年递增,遍布城郊各地,出现了温永盛、天成生、协泰祥、春和荣等36家作坊昼夜生产的壮观场面。1943年,章士钊行至泸州时作诗称“名酒善刀三百岁”⑨,同行潘伯鹰亦作诗“温家酒窖三百年,泸州大曲天下传”⑩。

中华人民共和国成立后,包括温永盛在内的36家酒坊先后经历了公私合营、股份制改造、集团运作等阶段,从最初的私营小作坊先后转变为“川南区专卖事业公司国营第一曲酒厂”“泸州市公私合营曲酒厂”“泸州市曲酒厂”“四川省泸州曲酒厂”“泸州老窖酒厂”“泸州老窖股份有限公司”,最后改组为现在的“泸州老窖集团有限责任公司”。 1952年,泸州老窖大曲酒在首届全国评酒会上被评为全国四大名白酒之一,成为浓香型白酒的典型代表。1957年,国家轻工部牵头对泸州大曲传统酿造技艺进行查定总结,编写了现代中国首部白酒酿酒工艺教科书《泸州老窖大曲酒》,奠定了浓香型白酒的工艺标准。计划经济时期以来,在行政力量主导下建立的名酒产品体系,及时有效地总结了传统工艺,并通过技术试点和技术移植推广名酒酿造技术,规划塑造了当代中国白酒工业的格局[10],而泸州老窖在其中始终占据重要地位。

白酒文化遗产是典型的内生型产业遗产[11]。广义的白酒文化遗产,包含白酒产销过程中涉及的物质和非物质遗产。白酒产销过程主要包括原料种植、生产加工、运输(原料运输和产品运输)和销售4大环节,而生产环节又可以进一步细分为蒸煮、发酵、蒸馏、陈酿、勾兑等多个步骤。一般所指的白酒文化遗产,其核心物质遗存主要包括酿造作坊以及各种酿造设备和设施,如窖池、甑锅、水井等,而非物质部分则主要包括酿造工艺、师承关系等,以上事物的核心空间都是酿造作坊。

泸州白酒文化遗产也以相关酿酒作坊为核心,主要包括:①16处酿酒作坊历史建筑;②作坊内的1 619口持续使用百年以上的老窖池;③3处用于储存和陈酿白酒的洞穴。其中,4口创建于明代的“泸州大曲老窖池”于1993年被四川省人民政府公布为第三批省级文物保护单位,1996年被国务院公布为第四批全国重点文物保护单位。2007年,“泸州老窖窖池群及酿酒作坊”被四川省人民政府公布为第七批省级文物保护单位。2013年,除前述4口明代窖池外的1 615口古窖池,和16处酿酒作坊及3处天然藏酒洞一同被增补为第七批全国重点文物保护单位。2018年,“泸州老窖窖池群及酿酒作坊”列入第二批国家工业遗产名单。

2.2.1 酿酒作坊建筑

现存的16处酿酒作坊可以按照建筑年代分为3期。

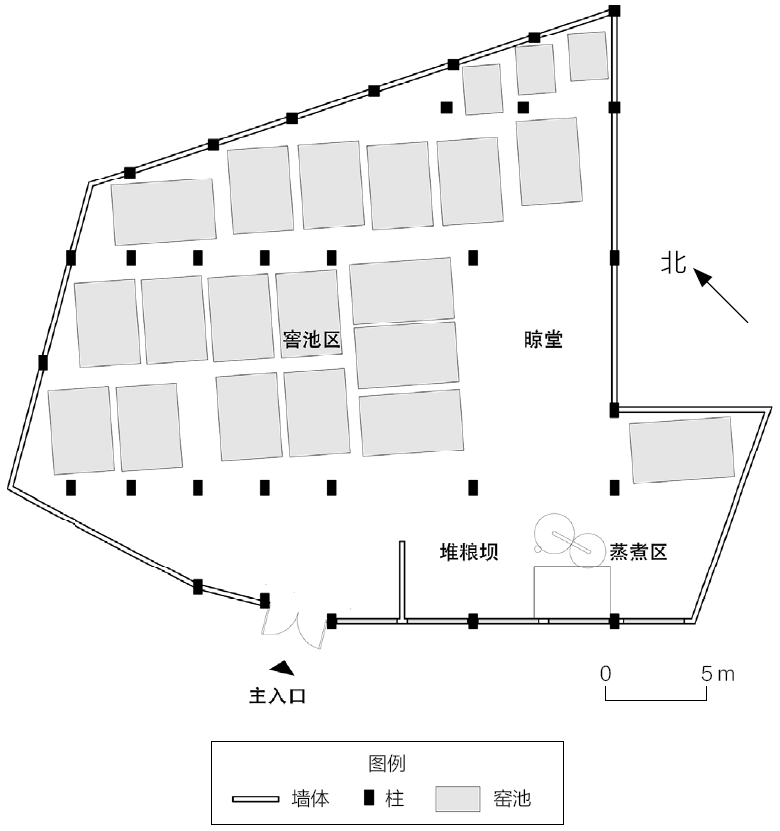

(1)建于清末民初。包括春和荣、胜发祥、桂花、鸿盛祥和富生荣。与后期建造的作坊相比,这一时期留存下来的建筑平面呈不规则形状,与周边历史建筑互相嵌套,建筑面积在600~1 600 m2不等。此外,窖池的排列方式相对不规则,规模也较小。建筑结构采用砖柱架设木桁架的形式,地面铺设青石板。春和荣就是其中的典型案例(图1)。

图1 春和荣作坊平面图(来源:作者自绘)

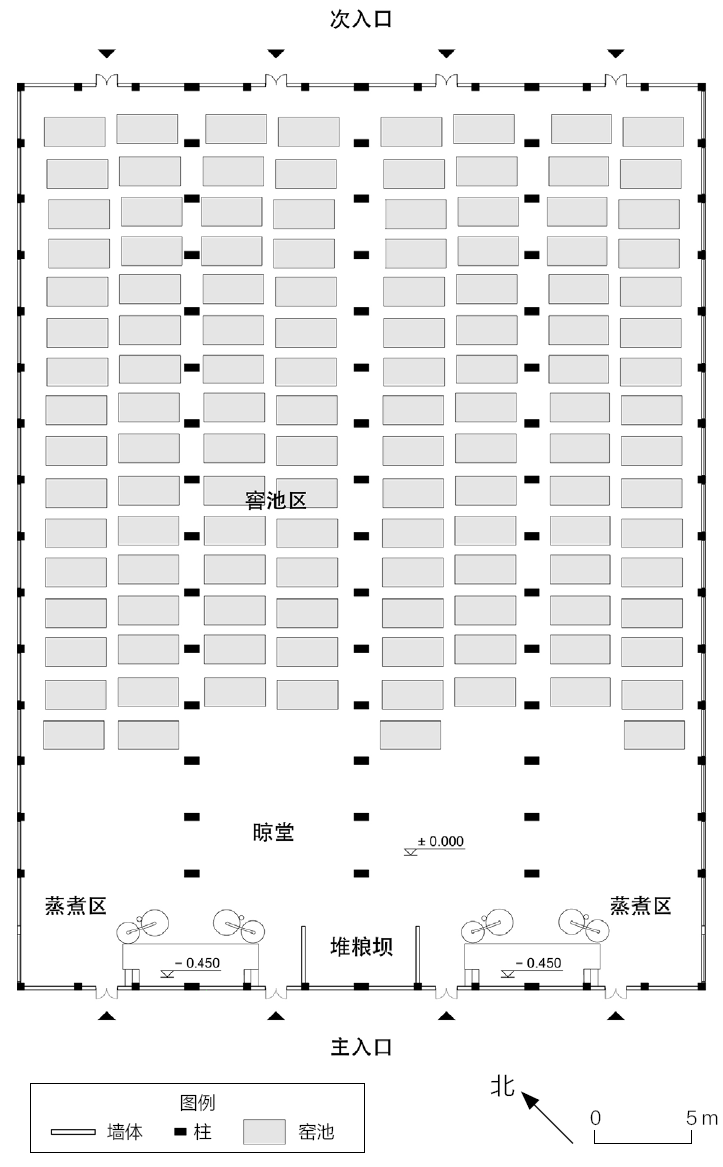

(2)建于20世纪50—80年代。包括永兴盛、洪兴和、协泰祥、鼎丰恒、大兴和、生发荣、醇丰远、裕厚祥和永生祥。这一时期的作坊平面相较于此前更加规则,建筑面积在1 200~3 000 m2不等。生发荣和醇丰远是位于小市片区的此时期最晚近的2处作坊,在形制上与其他作坊略有不同,除此之外的作坊形制都非常相似。以大兴和为例,其平面呈规整长方形,入口在短边,入口处集中布置了混粮区、蒸馏区和摊晾区,较远端为地窖区,建筑结构仍采用砖柱架设木桁架的形式,地面用青石板铺设(图2)。

图2 大兴和作坊平面图(单位:m)(来源:作者自绘)

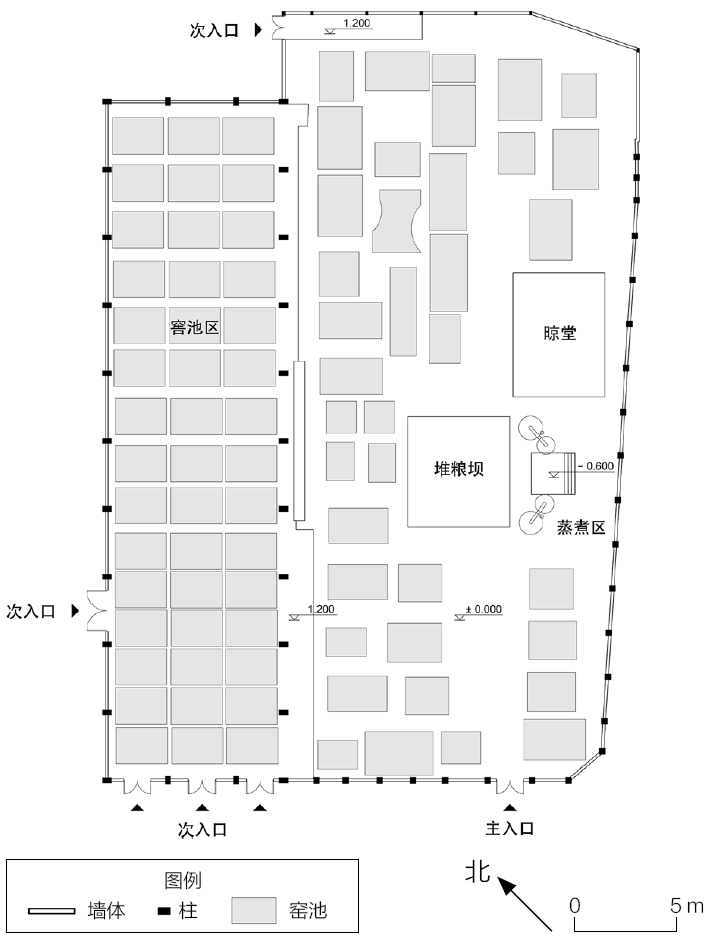

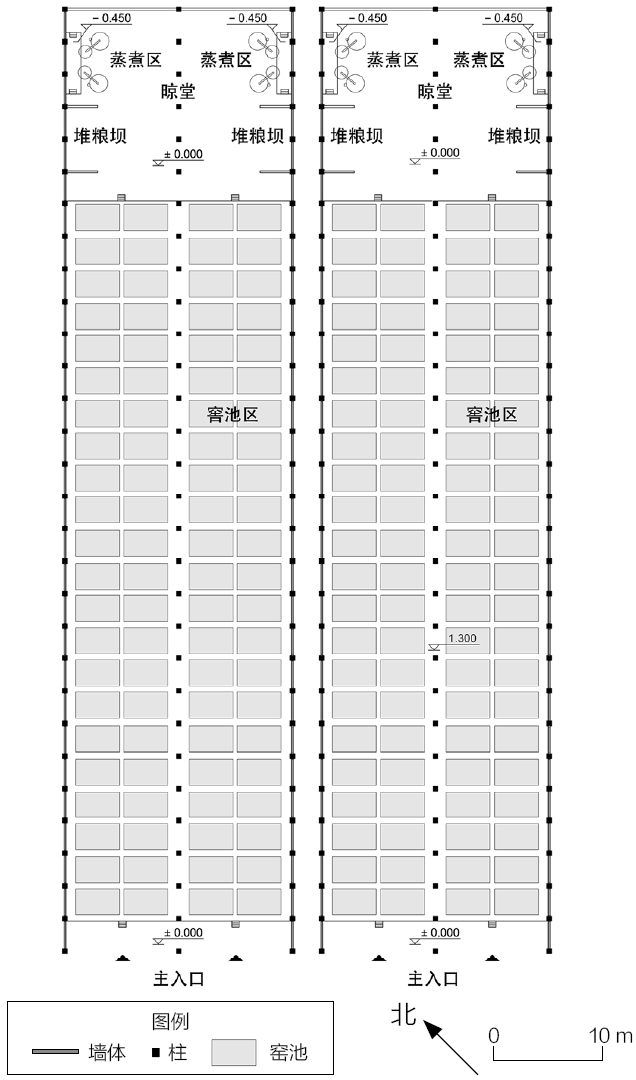

(3)建于20世纪80年代之后。包括温永盛、定记、协成、泉记、顺昌祥。这一时期的作坊建筑,规模明显增大,结构上改为使用钢筋混凝土柱和钢桁架。根据平面布局,这一时期的酿酒作坊可以分为2类:第一类包括位于营沟头片区的温永盛和定记;其余为第二类,均位于罗汉片区。由于受到周边历史建筑的限制,在建筑规模上,位于营沟头片区的第一类作坊比位于罗汉片区的第二类小很多—温永盛作坊面积2 892 m2,定记作坊仅1 872 m2。它们原址继承了年代更早的老窖池,平面布局也可以据此明确分为新旧2个部分。以温永盛为例,其中心位置保留了4座明代窖池,南部的其他形状较为不规则的窖池亦为清代所建,而西部窖池区则是现代扩展的新区域(图3)。第二类酿酒作坊包括协成(图4)、泉记和顺昌祥,建筑面积在3 600~13 600 m2之间,面积远大于第一类,窖池和蒸馏设备也远多于其他作坊,呈现典型的现代工厂面貌。

图3 温永盛作坊平面图(单位:m)(来源:作者自绘)

图4 协成作坊平面图(单位:m)(来源:作者自绘)

相关情况汇总见表1。

表1 泸州老窖作坊的相关情况汇总表

2.2.2 老窖池及其他相关物质遗存

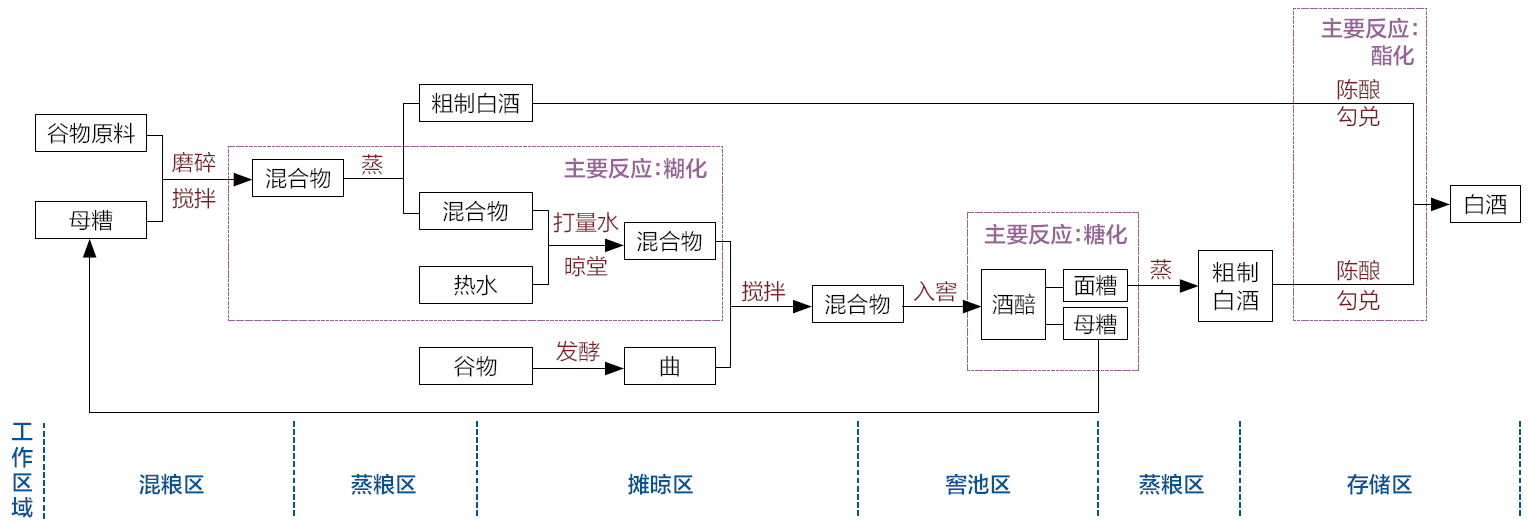

中国白酒的酿造工艺具有很高的空间集约性,采用的固态/半固态发酵和固态蒸馏方式,使得除陈酿之外的生产流程都可以在较小的空间之内完成,各生产空间集中分布在酿酒作坊内。酿酒作坊内可按工艺流程细化成4个功能区:混粮区(堆坝)、蒸粮区(甑)、摊晾区(晾堂)和窖池区。原材料被送入车间后,经过混合、蒸粮、摊晾,发酵后蒸馏,取酒后运出车间,进入存储区(图5)。

图5 “泸州老窖窖池群及酿酒作坊”酿造工艺流程与对应工作区域(来源:作者自绘)

白酒酿造作坊遗存,不仅包括作坊建筑本体,还包括上述不同功能区相应的物质遗存,窖池是其中的核心遗存,是酿造传统白酒最重要的设施,是白酒进行发酵生产的主要场所(图6)。与地缸、石窖等其他类型的发酵容器不同,以泸州老窖为代表的浓香型白酒使用泥窖,其中铺设的窖泥是生产的关键物质基础。从现代生物技术的角度来看,白酒发酵是一个在窖池内发生糖化和酯化等多种生化反应的过程。窖泥中含有丰富的微生物种群,与窖池一起构成了生化反应容器,窖池使用年限越长,窖泥中的微生物种群越丰富,生产的白酒品质也就越高。泥窖一旦停止使用,其中的微生物便会快速消亡。泸州老窖现存的1 619口老窖池,是中国迄今为止保存最为完整、规模最大且仍在使用的酿酒窖池群,每口窖池容量大约22 m3,窖壁及底部泥土为深褐色弹性黏土,有益微生物种类达400余种。自创建以来,这些窖池的酒糟窖泥被循环往复使用,酿造生产未曾间断。

图6 鸿盛祥、富生荣作坊窖池(2019年)(来源:梁文博摄)

除窖池之外,作坊中还包括其他4项较重要的物质遗存。

(1)晾堂:摊晾区的重要组成部分。现今各作坊基本已废弃晾堂,改用晾晒机,但部分民国时期作坊仍保存有晾堂遗迹。

(2)炉灶:蒸粮区的重要组成部分。现今各作坊基本已废弃传统炉灶,改用以天然气或煤为燃料的锅炉,但部分民国时期作坊仍保存有炉灶遗迹。

(3)店面:前店后坊是传统酿酒作坊建筑的基本构成形式。现存作坊建筑中仅有少数几座保留前店后坊的形式,且其店面部分已被挪作它用。

(4)井:现存2座龙泉井,下龙泉井位于国窖广场内舒聚源、温永盛作坊东侧,上龙泉井位于广云路原实业公司宿舍院内。舒聚源作坊自创制以来便以龙泉井水为酿酒用水,龙泉井是泸州大曲酒酿制的重要物质基础。

2.2.3 用于储存和陈酿的洞穴

包括3处用于储存和陈酿的洞穴:龙泉洞、醉翁洞和纯阳洞。龙泉洞启用于明代,是温永盛的附属酒库,位于营沟头片区,其西北侧与春和荣作坊相邻,距离温永盛也仅有50 m。醉翁洞和纯阳洞位于学士山南麓的小市片区。醉翁洞位于协泰祥、裕厚祥、永生祥作坊的北侧,包括29条白酒储存通道,总长度8 km,至今仍在使用之中。纯阳洞位于醉翁洞西南约500 m处,包括18条白酒储存通道,总长度4 km,其中一些已作为旅游项目向公众开放。

3.1.1 窖池的空间稳定性及其揭示的作坊初始位置

泸州白酒的发酵过程高度依赖窖池中的微生物种群。窖池是从作坊室内地面向下挖掘而成的,其包含的微生物种群对生长环境的稳定性有很高的要求,暂停使用数月便会导致不可逆的消亡,移动窖池位置也会对其造成很大破坏甚至毁灭性的影响。因此,窖池的位置具有高度稳定性,包覆窖池的作坊建筑也由此具有较高的空间稳定性;此外,窖池的时空属性还可以用于推知酿酒作坊的初始位置和始建年代。

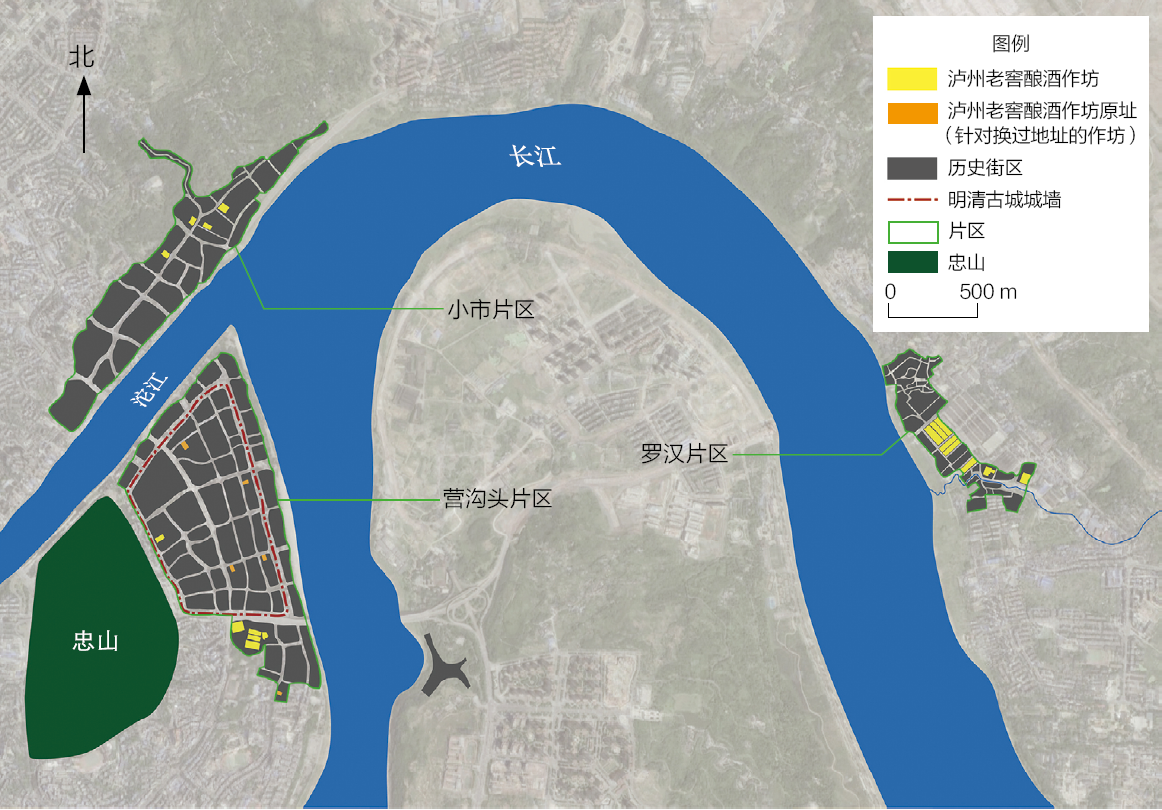

现存酿酒作坊数量较多且散布于历史街区内,16处酿酒作坊中有11处位于原址,另外的5处(春和荣、胜发祥、桂花、鼎丰恒和大兴和)则异地搬迁至当前所在地点。16处酿酒作坊分布于以下3个片区:①营沟头片区:温永胜、春和荣、永兴盛、洪兴和、鼎丰恒、定记;②小市片区:协泰祥、裕厚祥和永生祥,鸿盛祥和富生荣,生发荣,醇丰远;③罗汉片区:胜发祥、桂花、大兴和、协成、泉记、顺昌祥(图7~图9)。

图7 “泸州老窖窖池群及酿酒作坊”分布

图8 营沟头片区和小市片区酿酒作坊

图9 罗汉片区酿酒作坊

3.1.2 作坊选址与城区拓展的时空同步性

分析不同始建年代酿酒作坊建筑的地理位置可知,各作坊的初始选址与泸州城市中心的扩展过程高度贴合。

图8、图9中的酿酒作坊按年代序列编号,即数字越小,作坊的始建年代越早,时间对应明万历至民国年间。图8中2号、6号、7号、8号和9号共5处作坊曾被迁建,这5处作坊迁建前后的所在地点以及其余11处作坊的时空分布,共同展现出白酒酿造作坊选址与泸州城市发展之间的较高同步性:清代雍正(1723年)以前,酿酒作坊聚集在泸州古城所在的营沟头片区;清雍正、同治年间(1723—1874年),作坊开始分布于沱江北岸的小市片区;清乾隆、嘉庆年间(1736—1820年),营沟头片区仍有零星的作坊新建,如桂花、胜发祥、大兴和等,这部分作坊后来都迁到罗汉片区;而现存于罗汉片区的历史时期酿酒作坊,除上述3家之外的其余3家,均始建于清末(1840—1911年)和民国初年(1912—1928年),这个时间段正是罗汉片区作为泸州城外重要集镇的形成阶段。如前所述,泸州古城的城区范围演变是一个由西向东、由营沟头至小市再至罗汉的逐步拓展的过程,由此可知,白酒酿造作坊的位置与城市的发展进程密切相关,新建酿酒作坊时偏向于选择当时城市新近发展的繁华区域。

明末清初以降,泸州城市进入高速发展期,中心城区范围迅速扩张,人口迎来爆发式增长,泸州酒业亦随之进入鼎盛期。据郭声波《四川历史农业地理》统计推算,明万历六年,泸州人口为21.7万人,至清嘉庆末年人口数量几乎翻倍,达40.28万人[12]98,118。这一方面是由于明末清初入蜀移民的大量落籍;另一方面,清代前期当地农业的持续发展也与人口增长互为因果,进而推动了泸州城市的发展。而糯高粱也在这一时期成为当地山区农业的重要作物之一[12]177。与北方高粱相比,糯高粱直接食用的口感相对较差,但却适宜酿酒。由于粮食稳产高产甚至过剩,为收取“规费”,也为免“谷贱伤农”,地方官员弱化禁酒政策,清初禁酒令在当地未能贯彻执行[13];加之明代以来客籍工商人士的流入、糯高粱的推广种植和持续丰产,共同促进了这一时期泸州酿酒业的发展。而这一过程,也是与泸州城市发展历程息息相关、紧密相连的。

除此之外,基于前述“遗产构成”部分对作坊建筑的分期,还可以归纳出酿酒作坊的另外2个发展规律。其一是建筑的规模有明显增大的趋势。这一方面是由于白酒市场的快速增长和相应生产规模的扩大;另一方面也是由于新建作坊的小市片区距离传统的城市核心区营沟头片区较远,较少受到周边历史建筑的限制,扩大生产规模较为容易。其二是建筑结构从砖柱上支木桁架转变为钢筋混凝土柱上支钢桁架,这也与第一点发展规律有关,更大的厂房往往意味着更大的跨度,需要新的结构形式来实现。

如前文所述,泸州老窖留存了目前数量最多、分布最广泛的白酒作坊群和窖池遗存,这些遗存共同揭示了此处白酒文化遗产与城市发展之间紧密的时空联系。除此之外,五粮液、水井坊、李渡、汾酒等其他各白酒文化遗产的核心物质遗存也都指向生产加工环节——绝大部分为酿酒作坊,少数为窖藏储存地点,而这些遗存都位于城市。这一分布规律明显区别于葡萄酒、威士忌等大多位于乡村或城镇近郊的其他酒类遗产。事实上,上述其他酒类遗产也多以乡村文化景观类型被列入UNESCO《世界遗产名录》。中国白酒文化遗产与城市共生的重要特点,使其明显区别于其他酒类遗产,是其突出普遍价值的具象体现。而导致这一分布特点的主要原因是原材料种类、交通运输和人力成本。

以谷物作为原材料,使得白酒的酿造生产地点可以与原材料种植地点相对分离。与之相对地,葡萄酒以及其他的西方蒸馏酒的酿造生产地点往往紧邻原材料种植地点,后者是决定作坊选址的最重要的因素。一个可能的解释是,相对于葡萄、甘蔗等容易腐坏变质的原料来说,谷物更容易储存和运输。然而,同样以谷物为原料的威士忌,其生产空间也大多位于乡村。此外,清酒也以谷物为原材料,与威士忌相比,其生产规模和工艺流程与白酒有更多相似之处,但其酿造作坊的分布情况仍然与白酒有显著的不同。以著名的清酒产区滩五乡(Nada-Gogo Area)为例,清酒酿造作坊并没有明显的空间分布偏好,部分集中于城镇中心以面向市场,部分散落于乡村以靠近原料产地。综上,原材料耐存储且不忌远途运输的特性是影响白酒酿造作坊空间分布的重要原因之一,但却不是唯一的决定性因素。

横向比对白酒文化遗产所在城市的共同特点,可以获知影响选址偏好的另外2个重要因素。

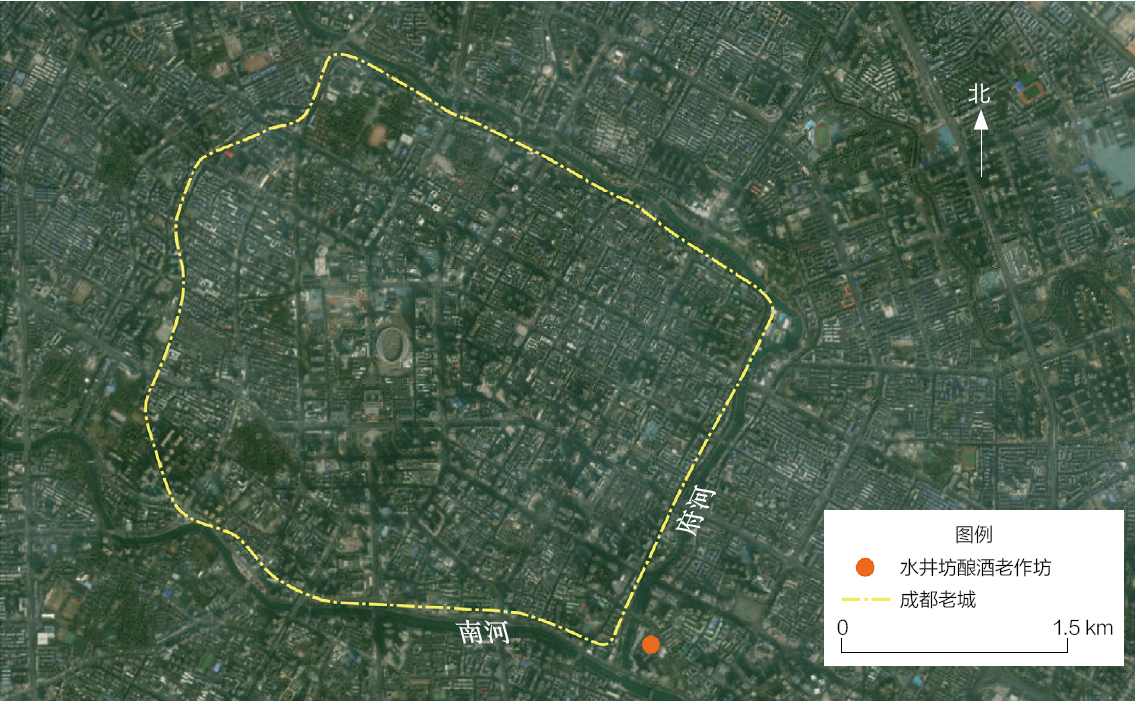

其一是交通运输。白酒的原材料和最终产品的体积、重量都较大,因此,其生产地点更倾向于交通便利、运输成本较低的选址。几个典型案例也都位于重要水陆码头所在的城市,如:水井坊位于府河沿岸,紧邻府河、南河汇流地(图10);泸州老窖位于沱江沿岸,紧邻沱江汇入长江的交汇口;五粮液位于岷江与金沙江交汇点处(图11);剑南春位于绵远河支流,同时位于蜀道金牛道沿线;李渡位于抚河沿岸,背靠南昌—抚州航线的重要渡口(图12);汾酒,受制于北方的气候和水文条件,选择了晋商主要集聚地之一的汾阳府。发达的交通不仅方便原材料的泊入,也有利于外销的开展。明代白酒酿造技术日趋成熟,全国范围内的白酒产量都有增加,白酒已经不仅作为农闲时的副产品,而是开始作为纯粹的商品流入市场,其中的一些更是形成了自己的品牌,开始跨越较大的地理单元进行流通。

注:遗产位置紧邻成都老城。

图10 水井坊白酒产业遗产位置示意图

注:遗产部分位于叙州古城内,部分位于距离古城不远的江边。

图11 五粮液白酒产业遗产位置示意图

注:遗产位于李渡古镇之内。

图12 李渡白酒产业遗产位置示意图

其二是人力成本。传统白酒生产的各个环节都需要大量的人工作业,需要一定数量的稳定劳动力投入其中。与其他多数可以全年无差别生产的手工业不同,白酒生产的季节性很强,其酿造过程依赖曲的发酵,对环境温度的敏感度很高,炎热的夏季是不适宜生产作业的。直到今天,传统白酒酿造作坊仍然会在夏季暂停除窖池发酵以外的一切生产活动。秋收之后的农闲月份基本可以对应白酒生产最需要密集作业的时间段,但短时间农闲的农民仅仅能够满足家庭式作坊的小规模生产,不足以支撑白酒酿造产业的规模化运作。因此,非农业人口聚集的城市就成为白酒酿造作坊的优选地点,这里可以较为容易地获得相对稳定的劳动力。

中国传统手工业大多生发于农闲时期的家庭副业,这些农业人口在农闲时期利用剩余的生产资料进行手工业生产,生产地点不会远离其耕种的土地。而白酒产业,在上述因素的共同作用下,区别于制茶、制盐等中国传统手工业常见的种(采)产同地体系,其生产地点于明代以后逐渐脱离了原材料种植地点,转向市镇中心。

此外,白酒酿造作坊的选址偏好也不同于国际上其他的酒类遗产。如前所述,不论是作坊单体,还是遗产综合体,白酒产业遗产往往分布在历史城镇中心区域,与其所在街区一同呈现出典型的城市文化景观。与之相对地,其他的重要酒精类文化遗产则大多分布在乡村或城郊,生产作坊与原料种植园区相接或交错分布,呈现出典型的乡村文化景观,体现了完全不同的空间分布逻辑。例如,已经被列入《世界文化遗产名录》的Vineyard Landscape of Piedmont, Langhe-Roero and Monferrato、著名的塔克西白兰地酒庄(Chateau du Tariquet)和威士忌酒庄卡胡酒庄(Cardhu Distillery)。

综上,从水井坊、五粮液、李渡等现存白酒文化遗产的分布情况来看,其核心物质遗存酿造作坊主要位于历史城镇中心区域,这是在原材料品种、交通运输和人力成本等因素的共同作用下形成的选址偏好,与世界上其他酒业遗产的空间分布存在显著区别。泸州城内数量众多的酿酒作坊和窖池始建于不同的历史时期,本文由此得以在研究现状空间分布的基础上引入时序特征,从时间、空间2个维度实证这一分布规律。如前文所述,清雍正朝之前,白酒酿造作坊聚集在当时泸州老城区最核心的营沟头区域,雍正至同治年间开始出现于小市片区,同治之后开始出现于罗汉片区。这一分布发展趋势与城市核心区的扩张趋势相吻合,说明白酒酿酒作坊总是选址于当时的新兴城镇中心区域。明清时期,泸州已经发展成为集贸易、行政和军事功能于一体的大型城市,白酒作为城市中重要的手工业类型,其产业分布形态也一定程度上反向影响了泸州的城市格局。

21世纪初,中国白酒启动了联合申报联合国教科文组织世界文化遗产的准备工作。2008 年,“中国白酒老作坊”成功列入《中国世界遗产预备名单》,其遗产构成于2012年进行了部分调整。2020年前后,停滞多年的申报工作重启。随着五粮液、口子窖等考古发掘工作的持续深入开展[14-15],具体遗址的位置、年代和生产工艺得以确认,进一步揭示了白酒文化遗产的整体情况。然而,目前仍缺乏针对白酒文化遗产空间分布的系统性研究。

本文主要关注泸州白酒文化遗产,以其为切入点阐释白酒文化遗产与其所在城市之间的紧密联结。白酒文化遗产主要包括酿酒作坊、仓库、商铺以及周边的历史文化环境和相关酿造技艺、师承体系等,它们都位于(或传承于)城镇之中,这是白酒区别于其他酒业遗产的典型特征之一。作为浓香型白酒的发源地,泸州拥有与同类遗产相比种类最丰富、数量最多、规模最大的相关遗存,主要包括1 619口老窖池,16处酿酒作坊历史建筑和3处用于储存和陈酿白酒的洞穴。本文通过比对不同时期酿酒作坊的具体地点和泸州城市的核心范围,追溯和理解两者之间的联系和规律——白酒酿造作坊选址与其所在城市的发展进程密切相关,新建作坊偏向于选择当时城市新近发展繁华区域。为进一步探求这一空间分布的内在逻辑,本文横向比对了水井坊、五粮液等其他典型白酒文化遗产案例,发现无论遗产规模大小和所处地理区位,白酒文化遗产均位于历史市镇中心区域,且大多位于水陆交通重镇。酿造白酒的原材料和工艺特点共同决定了其作坊所在位置—其一,谷物类原材料不易变质,因此,作坊地点与原材料种植地点可以相对分离;其二,原材料和最终产品的体积、重量都较大,因此需要选择方便运输的节点进行生产;其三,各生产环节都需要大量的人工作业,传统农区难以支撑其劳动力需求,而上述事项在城镇中心区域可以同时得到满足。正因如此,明代之后的白酒生产逐渐远离原材料产地,转而落于城市,城市也由此成为白酒文化遗产原初生成过程中的重要土壤。核心部分至今仍在持续进行生产活动的泸州白酒文化遗产,其整体发展进程与其所在城市泸州相生相伴,“有机演进”,是典型的城市文化景观遗产,集中体现了白酒文化遗产区别于世界上其他酒类遗产的突出普遍价值。

(致谢:本文写作过程中得到北京大学孙华教授、北京科技大学潜伟教授、Juan Manuel Cano Sanchiz副教授的帮助与支持,特此致谢。)

①参见《全国重点文物保护单位名单》,1996年第四批名单中的相应名称为“泸州大曲老窖池”,2013年公布的第七批名单中,更名为“泸州老窖窖池群及酿酒作坊”。

②宣和元年(1119年),“泸州西南会要,控制一路,边阃之寄,付畀非轻,可升为节度,赐名泸川军。”

③(唐)郑谷:《将之泸郡旅次遂州遇裴晤员外谪居于此话旧凄凉因寄二首》,893年。

④(宋)黄庭坚:《史应之赞》。

⑤(宋)唐庚:《题泸川县城楼壁》,1112年。

⑥(清)张问陶:《泸州三首》。

⑦泸州老窖股份有限公司:《泸州老窖发展简史》,2009年(未公开出版)。

⑧(民国)《泸县志》卷三《食货志·工业》。

⑨章士钊:《答筱泉并谢见赠旧窖名酒》,出自《游泸草》,1943年。

⑩潘伯鹰:《会饮江阳席上作》,出自《游泸草》,1943年。

作者简介:王雨晨(1988—),女,副教授,博士,主要研究方向为文化遗产。E-mail:yuchen_wang@ustb.edu.cn.

基金项目:中央高校基本科研业务项目“文化遗产视域下工业景观价值体系研究”(FRF-TP-24-032A)

Symbiotic Cityscape: Luzhou Baijiu Cultural Heritage as an Urban Cultural Landscape

WANG Yuchen

(Institute for Cultural Heritage and History of Science & Technology,University of Science and Technology Beijing,Beijing 100083,China)

Abstract: “Luzhou Laojiao Fermentation Pit Clusters and Brewing Workshops”, as a Major Historical and Cultural Site Protected at the National Level and a National Industrial Heritage, is one of the most representative baijiu cultural heritage sites in China. Its surviving components include 1 619 fermentation pits constructed since the Ming Dynasty (1368—1644), 16 brewing workshop complexes, and 3 aging caves for storage and maturation. The quantitative richness of these heritage elements provides foundational data for analyzing their spatiotemporal distribution patterns. The article systematically catalogs the heritage components and assesses their preservation status. By integrating temporal characteristics into spatial distribution analysis, it cross-examine historical locations of brewing workshops with the evolving core urban boundaries of Luzhou across different periods and reveals their closely connected distribution pattern from the perspectives of time and space. Further comparative analysis with other Chinese baijiu heritage cases clarifies that the combined effects of factors such as types of raw materials, transportation and labor costs contributes to the intrinsic logic underpinning the formation of urban cultural landscapes represented by Luzhou Laojiao. The core part of Luzhou liquor culture heritage, which is still carrying out production activities to this day, has a development process that is closely related to its host city Luzhou,“organically evolving”, and is a typical urban cultural landscape heritage, which embodies the outstanding universal value that distinguishes liquor culture heritages from other liquor heritages in the world.

Keywords: cultural landscape;industrial heritage (Chanye heritage);industrial heritage(Gongye heritage);Luzhou Laojiao;Baijiu cultural heritage