立场与方法的差异:传播学二元框架下的中国科学传播硕博论文研究

时间: 2025-07-16 点击: 次

来源: 作者:

内容摘要:本研究参照传播学学科经验学派和批判学派的二元框架,对国内科学传播硕博论文进行了全面梳理,发现在科学传播研究领域,也存在着经验研究和批判研究两类与传播学中经验学派和批判学派相似的研究范式。目前,经验研究占科学传播领域的主流地位,多借鉴传播学的经典理论和实证研究方法,批判研究则更多继承了源自科学元勘领域的批判传统和思辨色彩,主要立场是对科技发展与社会关系的深刻反思,和对科学主义现象的批判,而两个学派之间的研究范式差别也正源自于立场和科学观之差异。 关键词:科学传播、经验学派、批判学派、硕博论文

一、引言

作为新兴的交叉学科领域,科学传播是一个内容广泛的综合性研究领域[1],从最宽泛的概念上讲,科学传播囊括了科学普及、公众理解科学、有反思的科学传播等与科学相关的传播研究。目前,国内对科学传播理论与实践的一阶研究比较兴旺,二阶研究,即对科学传播的元勘研究也逐渐引起重视,例如翟杰全[2]、吴国盛[3]、田松[4] 、刘华杰[5] 、刘兵[6]等学者对科学传播历史脉络、学术理念与渊源的梳理,对国内学术图景的整体描绘[7]等。其中,田松曾将科学传播与科技传播或科普的关系,类比于传播学批判学派和经验学派之间的关系。[4]吴国盛也指出当代有反思的科学传播的倡导者主要是科学史和科学哲学家,挑战了关注传播手段和效率的传统科普,形成了中国科学传播的批判学派。[3]但现有的研究对于科学传播领域借鉴传播学研究范式的研究并不多见。

从学理上讲,科学传播可以算作传播学学科的一个分支领域,但在实践中科学传播又有其相对的独立性,这既与在国内外发展的特殊历史背景有关,也与国内传统中科普研究的特殊性和传播学领域对其关注的相对缺乏有关。但是,在科学传播研究中,对传播学的理论与方法(经验学派与批判学派的理论和方法)有意识或无意识地借鉴情况,或者说所呈现出来的与传播学经验学派或批判学派在理论倾向、立场和方法上的相似性,仍然是值得关注的问题,在这种借鉴或相似性的背后,其实体现着研究者对科学传播本身不同的理解和立场。

在传统传播学的发展过程中,由于学者们的方法论和学术立场不同,形成了不同的学派,其中主要的两大学派即经验学派和批判学派。

经验学派成熟于20世纪的40-50年代,以哥伦比亚学派、耶鲁学派、芝加哥学派的学者为代表,是传播学的主流范式。经验学派有深厚的社会科学基础,方法论上依循北美功能理论传统,属于纯粹实证和量化的科学研究, [8]尤其关注通过大众传媒来实现社会管理和控制的传播效果研究。有研究指出,德弗勒等人在《传播研究的里程碑》中归纳的传播学研究的14座里程碑大都是在拉斯韦尔开创的“5W”传播模式的框架内通过纯粹实证和量化研究得到的,但这种量化研究方法和实用主义社会观后来遭到了批判学派的严厉抨击。[9]

批判学派是欧洲20世纪60年代以后崛起的传播研究范式。它通常被描述为“具有马克思主义色彩或进步主义色彩,价值立场偏左,以理论思辨为认识论,定性研究为主,对社会现状进行批判的研究范式,与实证主义或经验主义传播研相区隔、相对立。”[10] 传播学的批判学派也并非是一个完全统一的体系,但其共同之处是都具有哲学的、文学的、人道主义的和理智的特征。[11]甚至有人曾认为:“那些以马克思主义社会批判理论为指针,以否定当前传播格局、传播秩序与传播技术的合法性为旨归的研究学派均被称为批判学派。”[12]批判学派的重要代表之一,是传播学中所谈的法兰克福学派,它在很大程度上继承了马克斯·韦伯开创的人文主义传统,进一步发挥了韦伯关于“工具理性”批判的思想。[8]在法兰克福学派看来,“大众传媒并没有带来人的自由与解放,而是导致了文化的异化和物化,传媒文化批判的中心主题就是揭露大众文化的物化与操纵机制,从而唤醒被压抑的人的真正生命欲望。”[9] 批判学派还包括伯明翰学派,也就是所谓的文化研究学派,横跨了传媒研究、文学研究、文化社会学、女性主义、结构主义等学科,以及后现代思想家和传媒批判理论浪潮中的西方学者,如福柯、鲍德里亚等 [8]。后来在学界成为热点的波兹曼的媒介生态学著作《娱乐致死》,也可以看作是典型代表之一。

总的来说,经验学派坚持实证主义的学术立场,持有工具理性,而批判学派具有人文主义色彩,推崇价值理性。这样的两分法仍有争议,但虽然批判的思想是一个多样的总体,批判学派确有共通性,体现在对实证主义的批判,宏观视野上对社会的批判,哲学的、文学的人道主义倾向上等。

本文,即是借用这样的二元框架,来对中国科学传播的研究的倾向、立场和方法进行分析讨论。

二、研究样本

1.样本选择

科学传播研究是一个成果众多的领域,通过对中国知网数据库进行检索,科学传播相关的期刊论文可谓汗牛充栋,在2018年已多达上万篇,且这些庞杂的各种类型“研究”鱼龙混杂,对其进行梳理并非易事。一种可能的简化方式是,以归属于这一研究方向的硕士和博士学位论文作为研究样本,因为硕博论文其实可以作为一种比较典型的该领域学理性研究的代表,所以本文选择了对硕博论文的研究主题与内容、依据的理论和方法、学术观点和立场进行梳理,这在很大程度上能够反映出科学传播研究领域学术发展的概貌,探讨该领域的研究倾向、主题热点和发展方向。

笔者在中国知网(CNKI)硕博论文数据库进行检索,关键词或题名包含“科普/科学普及、科学传播/科技传播、公众理解科学”的硕博论文900多篇,剔除重复的和相关性很弱的,得到697篇文章。考虑到中国科学院大学科技传播专业的论文未被知网收录的现实情况,也将符合检索条件的这部分论文归集进来,最终样本是706篇研究生学位论文。此外,还有一些科学传播研究类的论文,如环境传播、健康传播、科学争议研究等,受到其作者本身对其研究工作的定位(其实题名和关键词也是这种定位或身份认同的一种表征)和样本选择的可操作性(不符合设定的检索标准)影响,本研究没有把这部分论文纳入进来。尽管如此,本文选取的样本在数量和内容丰富性上也具有了足够的代表性。

2.研究方法及类目设置

本文主要采用文献计量内容分析法(从方法上讲这也可归入经验研究!),主要对样本论文来源高校、学科领域、指导教师、理论与方法、研究主题和高频论文等情况进行统计分析。在此基础上,根据传播学界经验学派和批判学派的不同立场、理论内涵和研究方法路径,结合国内科学传播领域的研究现状,再将样本论文划分为以下类别:(1)经验研究,是指借鉴了或相似于传播学经验学派研究范式进行的实证研究。(2)批判研究,是指具有人文的立场,采取了哲学的和理性辨证的方法,对现实中习以为常观点态度具有一定的反思甚至颠覆,借鉴或相似于传播学批判学派的研究。(3)中国特色科普研究,是中国特有的科普研究类型,如对科技兴农、农业技术推广、科技创新与科学普及等有中国特色的内容的研究,主要研究目标是提出相应的对策和建议。此外,许多从中国政府立场上对推进公民科学素养提升等现实问题的分析,也可算作此类。(4)科学传播的历史研究,包括对科普实践、科普作品、科技传播、科学教育等历史的考察。(5)其他类:包括科普产品展教设计、科普场运营与评估、科普创作艺术、科普教育等与本文关注的经验与批判二元框架关联不大的技术性研究。

这几种分类,大致反映出了中国科学传播研究的总体特征,而且在以上的分类中,各类彼此间是可以有交叉的。但只有其中前两类,才是本文所要重点关注的。

三、研究发现

1.论文研究类别

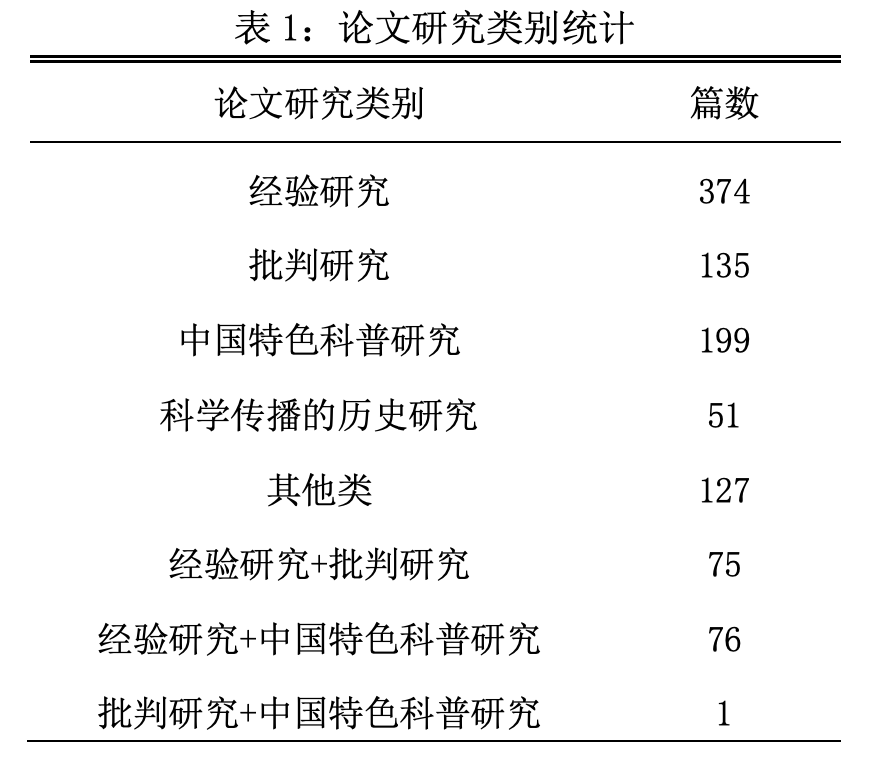

在对706篇论文进行通读、分类的基础上,整体情况整理如表1。从传播学二元框架来看,科学传播的经验研究占有较大比重,批判研究仍是少数。同时,这两类研究与标准的传播学经验学派和批判学派的研究范式也并不是完全对等,而是存在一种类似和倾向,所以,本文的划分是基于借鉴或相似性意义上的设置标准。此外,在整个国内这一领域的研究中,有中国特色的科普虽然也与经验和批判学派研究有部分相关性,但其中更大比例上是不属于传播学学理范式的文章。

2.样本涉及的学科

由于中国学位教育和科学传播领域的特殊性,科学传播方向的研究生归属或涉及的专业学科领域非常广泛,其中,传统新闻传播学领域的相关专业216篇;科学技术哲学、科学技术与社会(STS)、科学技术史等学科,或统称科学元勘领域194篇,是最主要的两大领域,具体如表2所示。此外,还有教育相关专业82篇,管理学相关专业83篇,其他理工农医类37篇等。

3.来源高校及指导教师

以单一学校科学传播学位论文数来统计,湖南大学、河北大学和中国科学院大学的科学传播学位论文超过了30篇,且均主要以新闻传播类专业为主,其中湖南大学36篇、河北大学有35篇、中国科学院大学30篇。值得注意的是,国内设立了科普专业硕士的六所高校[13],除了华东师范大学、华中科技大学,其他如清华大学、北京师范大学、北京航空航天大学、浙江大学并没有进入排名靠前的位置,可能与科普专业硕士并不以学位论文作为硬性毕业考核指标,而更注重毕业设计形式有关。

从指导论文数量排名前十位的指导教师来看,科学元勘领域研究者要多于新闻传播学领域的研究者,而且可以明显看出,科学元勘领域的指导者更倾向于批判研究,甚至以批判研究为主,如刘华杰、任玉凤、刘兵等学者指导的论文。

4.关键词与高引用文章

采用分析软件ROST News Analysis Toolv3.1,对样本论文的关键词总体进行词频统计和分析,词云如图 1 所示。可以看到除了科学、科技、科普等与科学传播概念相关词汇外,高频词主要有教育、公众、素养、对策、模式、农业、网络、新媒体、数据、环境、微博等,这些高频词汇一定程度上代表了科学传播领域的研究热点和变化趋势。

从引用率排名前十位的论文来看,除了一篇传播学专业的有关新媒体时代科学传播规律的经验研究外,主要是科学元勘领域的论文引用率较高。

总的来看,科学传播硕博研究对传播学研究范式的借用并不十分广泛,只有近60%的文章或多或少借鉴了传播学经验与批判的二元框架,并且其中个别文章只是对传播学研究理论和方法进行简单的套用,甚至同名不同质,比如出现对内容分析法的误用等现象。

四、讨论:科学传播中的经验研究与批判研究

我们对样本中表现出了对传播学二元框架的借鉴倾向或相似性的425篇论文进一步进行了文本分析,以期梳理科学传播领域经验研究和批判研究的概貌。在这部分文章中,来自新闻传播学类专业有194篇,科学元勘相关专业的有156篇。以往曾有研究者通过对国内科学传播期刊论文的分析,认为科学元勘学者在科学传播研究中占主导位置[4],但其研究样本中忽略了中国特色的科普研究,而在宽泛意义的科学传播概念上,这些科普研究也应包含在内,且占很大比例。同时,从本文对硕博论文的统计来看,新闻传播学类专业研究数量上要超过科学元勘专业。

从数据上看,新闻传播学类专业的与科学元勘专业都以经验研究为主,批判研究占比(26.4%与30.4%)相差并不显著。考虑到一个特殊的现象,在河北大学传播学专业兼职的刘华杰、刘兵两位指导教师均是来自科学元勘领域的学者,如果把他们指导的21篇科学传播论文排除掉,那么新闻传播学类专业批判研究占比就降为16.7%,明显低于科学元勘专业的30.4%。结合前文对指导教师和高引文章的分析,似乎可以说科学元勘专业的批判性还是要稍胜一筹。

在对传播学经验学派的理论和研究方法的借鉴或相似性上,两个学科领域并无明显差异,涉及到的经验学派理论有传播模式(主要是拉斯韦尔的5W模式)、议程设置、使用与满足、框架分析理论、创新与扩散、意见领袖、把关人理论等。比较常见的方法有案例分析法、问卷调查法、访谈法和内容分析法等实证、量化的方法。而对批判学派的借鉴或相似性中,两个学科领域都涉及社会建构论、风险社会、社会性别理论视角,对传统的传播模式(如缺失模型)进行批判,提倡公众参与科学,有反思性的科学传播。存在的主要差异是,相对于新闻传播类专业重视的传播模式和媒介文化批判,科学元勘研究更侧重于对科学本身的认识和反思,倾向于超越西方科学一元论的多元科学文化观,例如有文章倡导博物学、注重地方性知识等,总体上,更多对科学传播的内容本身进行了反思,尤其是对科学主义的批判。

由此可见,科学传播研究领域立场和方法主要差异并不是来自学科之间,而是经验与批判研究之间的立场与范式的差异,这与传统传播学的经验学派和批判学派二元框架存在着一定程度的相似性。但其实在经验研究上,科学传播对传统传播学的理论和方法借鉴或者相似性比较明显,而在批判研究上,说科学传播借鉴了传播学批判学派的研究范式,其实也并不十分准确,因为科学元勘学科领域本身就有着批判研究的理论资源和传统,这两者甚至可以说是不谋而合。

五、结 论

综上所述,我们可以认为,在我国科学传播研究领域,也存在着类似传播学的经验学派和批判学派的二元框架。

首先,本研究中发现,从数量上讲,科学传播的经验研究占主流地位,批判研究要相对弱势。经验研究多借鉴或类似于传播学的经典理论和实证研究方法,更注重传播模式和传播效果,关注点局限于如何利用媒体有效地传播,以促进公众科学素养的提升,这其实上是不加反思地预设了所传播内容的必要性、重要性和正确性;而类似于批判学派的科学传播研究,则更多继承了源自科学元勘领域的批判传统和思辨色彩,主要立场是对科技本身、科技发展与社会关系的深刻反思,因而更注重传播内容,即应该传播什么样的科学,以及为什么传播的问题[6]。显然,后一问题本应是前一问题的前提和基础,如果没有对后一传播什么的问题的足够关注和反思,而只关注传播的效果和方式,那科学传播就会带上盲目性。因而,这种差异也正代表了“传统科普”和后来有反思的科学传播各有自突出的典型特点。

其次,两个学派之间的研究范式差别,也源自于各自的立场和科学观之差异。经验研究突出地追求量化和实证的研究,在研究方法上,实际上潜在地隐含了某种类似于实证主义、科学主义的立场,默认了一元论的西方科学观。而批判研究侧重哲学思辨范式,更倾向于反科学主义的批判、反思的立场,也有某种多元科学文化观的体现。从宏观社会文化背景来看,这种区隔和差异,其实跟国内科学教育和科普实践传统有关,在长期的缺省配置下,大部分科普研究者对于科学本身的理解和在此基础上对于科学传播的理解,都有带有浓重的科学主义色彩。科学传播硕博论文中就有很大比例的中国特色的科普研究,是面对现实需求就事论事,缺乏学科理论基础,包括对传播学理论和方法之借鉴的不够重视,也缺乏对科学与社会关系的反思。具体到学科层面,这也与文理分科和学科之间差别有关,由于在科学传播中科学这一主体本身的特殊性,和传播学早期对科学传播领域的忽视以及传播学批判学派在国内的弱势地位有关[14]。同时,这种情况也是当下社会的学术研究价值取向的体现,如对数理统计之类“科学方法”的过度追求等。

最后,这种科学主义倾向,会影响到研究者对科学传播本身的理解和实际工作的开展,进而影响到公众对科学的认识,给科学与社会关系的良好互动带来一系列问题。本文发现实际上现有的许多批判研究是与经验研究并行的,相当一部分批判研究的文章也是基于实证的经验研究基础上的反思和批判。所以,有研究者[15]认为我国科学元勘领域学者虽然把批判性的科学传播带入到科普研究中,但仍然缺乏反思中国科学传播过程的经验研究的说法是片面的。传播学批判学派通常不屑于采用经验的实证的研究方法,但科学传播学批判研究却体现出对实证研究方法的接纳和认可。当然,如何打破学科之间的壁垒和二元框架的界限,在科学传播这一特殊领域中,经验研究与批判研究是否存在着一种融合可能性甚或趋势,是一个值得进一步深入思考的问题。

总之,以参照传播学的批判学派和经验学派研究范式作为切入点,以有代表性的硕博论文为样本,通过上述的分类、分析和讨论,可以让我们对中国的科学传播研究的总体现状有所了解,对其不同类型的研究的理论、立场和方法,及其背后的深层背景,有一些更深入的认识和思考。

参考文献:

[1]刘华杰编.科学传播读本[M].上海:上海交通大学出版社,2007.导言.

[2]翟杰全.科学传播学[J].科学学研究,1986(3): 9-16.

[3]吴国盛.当代中国的科学传播[J].自然辩证法通讯,2016(2):1-6.

[4]田松.科学传播——一个新兴的学术领域[J]. 新闻与传播研究,2007(02):81-90+97.

[5]刘华杰.科学传播的三种模型与三个阶段[J]. 科普研究,2009,4(02):10-18.

[6]刘兵,侯强.国内科学传播研究:理论与问题[J].自然辩证法研究,2004,(05):80-85.

[7]Xu L, Huang B, Wu G. Mapping science communication scholarship in China: Content analysis on breadth, depth and agenda of published research[J]. Public Understanding of Science, 2015, 24(8):897-912.

[8]梅琼林.方法论:传播学批判学派与经验学派的比较分析[J].中国社会科学院研究生院学报,2007(03):134-140.

[9]陈全黎.现代性的两副面孔——论传媒批判学派与经验学派的分野[J].文艺理论与批评,2003(05):71-77.

[10]胡翼青,吴雷.谁是批判学派:对传播研究范式二元框架的批判[J].当代传播,2012(03):4-7.

[11](美)罗杰斯著,殷晓蓉译.传播学史:一种传记式的方法[M].上海:上海译文出版社.2005:95-109.

[12]胡翼青,陈如歌.建构与消解:“批判学派”概念的变迁[J].新闻与传播研究,2014,21(08):120-125.

[13]任少磊.科普硕士生就业状况调查研究[D].华中科技大学,2016:3.

[14]刘海龙.“传播学”引进中的“失踪者”:从1978年—1989年批判学派的引介看中国早期的传播学观念[J].新闻与传播研究,2007(04):29-35+95.

[15]贾鹤鹏,闫隽.科学传播的溯源、变革与中国机遇[J].新闻与传播研究,2017,24(02):64-75+127.

发表信息:

岳丽媛,刘兵.立场与方法的差异:传播学二元框架下的中国科学传播硕博论文研究[J].自然辩证法通讯,2020,42(06):78-83.

作者简介

岳丽媛,吉林洮南人,北京科技大学科技史与文化遗产研究院副教授,研究方向:科学传播、环境传播。

刘兵,(通讯作者),清华大学科学史系教授,主要研究方向:科学传播、科学编史学。