广西花山岩画抢救性保护修复材料的选择试验

时间: 2011-08-06 点击: 次

来源:未知 作者:郭宏,韩汝玢,赵静,

广西花山岩画抢救性保护修复材料的选择试验 郭宏 (中国文物研究所,北京 100029) 韩汝玢 (北京科技大学,北京 100083) 赵静(兰州师范高等专科学校,甘肃兰州 730070) 黄槐武,谢日万,蓝日勇 (广西壮族自治区文物队,广西南宁 530023)

摘要:花山岩画受环境因素作用,岩体崩落掉块、片状鳞片状剥离脱落等病害,给花山岩画造成了巨大破坏,威胁着岩画的长期保存。其中物理风化引起的岩石片状脱落病害,以及化学风化引起的颗粒状产物对岩画的危害最大,应尽快采取抢救性保护措施对其进行治理。本工作在现场调查的基础上,通过粘合剂强度分析,以及清洗剂实验,研究了治理物理风化片状剥离脱落岩石片的粘合剂性能,以及化学风化颗粒状产物的清洗效果,并在现场无岩画处进行了初步试验。结果表明,使用丙烯酸树脂 环氧树脂改性的粘合剂,用于花山岩画片状剥离病害的治理时,可以达到预期目标。在对颗粒状和薄膜状风化产物进行处理,疏松的颗粒状产物,清除效果较好,对岩石没有明显影响;对于较为致密的颗粒状产物或薄膜状产物未见明显效果。 关键词: 花山岩画;片状剥离;颗粒状产物;抢救性保护;修复材料

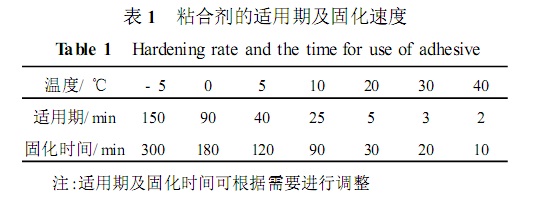

1引言 广西左江岩画是我国百越民族的一个重要分支——骆越民族遗留给今人的重要文化遗产,包涵着丰富的社会内容,是研究我国百越民族古代历史最重要、最直接的资料。花山岩画地处左江流域,因其规模宏大,场面壮观,图像众多,为左江岩画的代表,由于自然环境因素的长期作用,花山岩画岩体崩落掉块、片状鳞片状剥离脱落、岩画颜料褪色脱落、岩体裂隙、溶蚀、渗水等病害,给花山岩画造成了巨大破坏,威胁着岩画的长期保存。著名岩画学家陈兆复曾经于 1986 年对花山岩画进行了考察,当他1991年再度考察时,5年时间的变化,令人吃惊。以岩画岩石片状剥离脱落病害为例,有两个高大的正身人面像的头和手臂部分,坠落下一块长 50cm、宽30cm、厚8cm的岩石片,发现其背面及大部分边缘早已风化,两侧及下部已有裂隙,背面全部溶蚀成空隙。在环境因素的持续作用下,岩画岩石裂隙不断扩大,或仅少部分与崖壁相连,轻微震动即可使其脱落[1 ]。笔者于2004年8月去花山时,也发现附带有红色颜料的剥离脱落的岩石片,如图1 (见彩版第5页图15)照片所示。 为了治理花山岩画病害,自 20 世纪 90 年代开始,国家文物局和广西壮族自治区文化厅针对花山岩画病害的治理,先后组织中国文物研究所、建设部综合勘察研究院、北京遥感测绘中心、中国地质大学水文地质及工程地质系等单位的专家,开展花山岩画病害治理专题研究,并对岩画地质环境作了综合调查。但因缺乏花山岩画病害机理研究等基础工作,难以设计岩画保护修复方案。为此,开展广西宁明花山岩画病害机理研究工作,探索岩画发生各种病害的原因,成为花山岩画保护修复的当务之急。为研究花山岩画病害机理,在已有研究成果和岩画保存现状调查的基础上,科学地利用现代仪器分析技术对岩画的岩石、颜料、典型病害产物进行取样分析。同时,对各种数据综合分析,结合岩画保存环境调查,对花山岩画各种损坏过程及其机理进行较为系统的研究。花山岩画病害机理研究结果表明,物理风化引起的岩石片状剥离脱落病害,以及化学风化引起的颗粒状产物对岩画的危害最大,应尽快采取抢救性保护措施对其进行治理[2~4 ]。为此,依据岩画保存环境特征、物理风化和化学风化病害机理,在实验室研究的基础上,对保护修复材料进行了现场实验。 2治理片状剥离病害粘合剂粘接强度实验 依据现状调查结果,目前花山岩画岩石片状剥离脱落病害较为严重,为了治理这种病害,必须筛选一种适合于花山岩画岩石性质及其保存环境特征的粘合剂进行粘接。 2.1对粘合剂的要求 花山岩画保管站的工作人员曾作过片状剥离粘接实验,采用普通环氧树脂和乙二胺固化剂作粘合剂,因这种粘合剂粘度较低、固化后颜色呈棕色,粘合剂沿岩石面向下流动,不但没有粘接将要分离剥落的岩石片,而且严重污染了岩画岩石表面,如图 2(见彩版第5页图 16)照片所示。因此,为了达到有效粘接,必须首先解决粘合剂流淌问题,即对粘合剂的粘度要求。经过花山岩画岩石的物理性质、岩画制作材料、工艺以及花山地区气候环境特征的综合分析,对保护修复岩画片状剥离粘合剂材料提出如下要求:1)粘接材料粘度应大一点,以在岩石表面不流动为标准;2)粘接材料的耐候性,尤其是耐潮湿性能较好;3)适宜的固化时间(10 20分钟) ;4)粘接强度应接近于石灰岩;5)玻璃化温度应高于岩画岩石受日光曝晒后的最高温度值。 2.2粘合剂性能指标 应用丙烯酸树脂对环氧树脂进行改性而制成的粘合剂可满足上述要求。依据本文上述对粘合剂提出的五点要求,由洛阳新奇非金属材料有限公司生产用于治理花山岩画岩石片状剥离病害的粘合剂。该粘合剂具有较好的耐水性,也可以在潮湿的岩石壁上固化粘接。经测试,粘合剂的物理力学性能指标如下: 外观:无色(可根据需要调整) ;组成:双组分(环氧树脂和丙烯酸树脂);密度:1.6 ±0.2g/ cm3;毒性:无;适用期及固化速度见表1。

粘合剂固化后自身的性能指标如下:

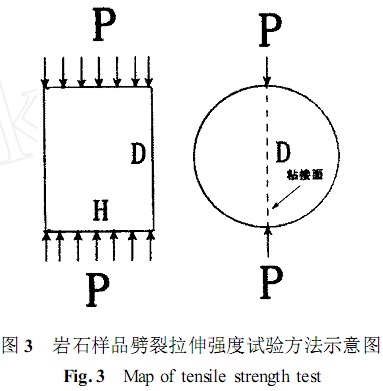

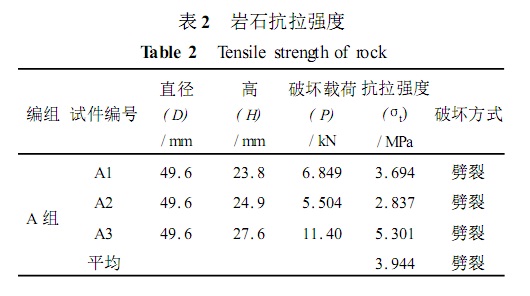

拉伸强度:≥20MPa ;压缩强度≥60MPa ;拉伸率: < 0.3 %;收缩率: < 0.3 %。 2.3 粘合剂粘接强度实验 为研究粘合剂的粘接及耐潮湿环境性能,按照中华人民共和国行业标准 SL264 2001 (水利水电工程岩石实验规程)中岩石劈裂拉伸强度(抗拉强度)实验方法,以粘接后的劈裂拉伸强度为指标进行实验。岩石样品劈裂拉伸强度测试方法如图3所示。将取自花山岩画地点的岩石切割成直径(D) 30mm、厚度(H) 25mm的圆盘,3 个样品做岩石劈裂拉伸强度实验。其余样品沿直径处切开,切开面涂敷粘合剂。 分析仪器:WEP 600微机控制屏显万能试验机。 岩石和岩石胶结面劈裂拉伸强度计算公式: σt = 2 P/ (πDH) 式中,σt 为岩石和岩石胶结面试件的劈裂拉伸强度(MPa);P为破坏载荷(N);D、H分别为样品的直径和厚度(mm)。

岩石劈裂拉伸强度试验计算结果见表2。

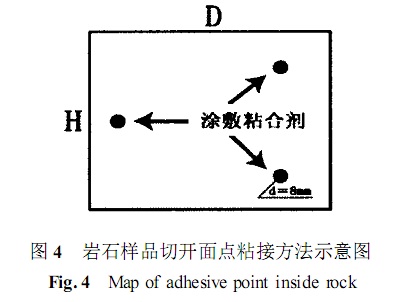

因被粘接对象是已经部分剥离,但还没有脱落的岩石片,开裂缝间距较小(≤1mm),如果已剥离的片状岩石面积较小,采用点粘接即可使其固定。为此,用点粘接工艺(沿样品切开面中间3个点涂敷粘合剂,如图4所示)做粘接强度实验。

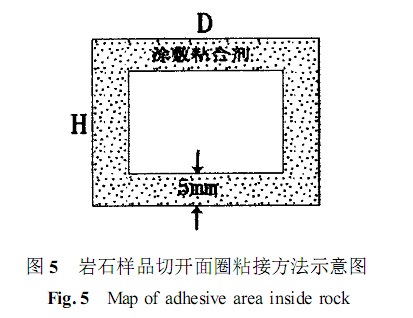

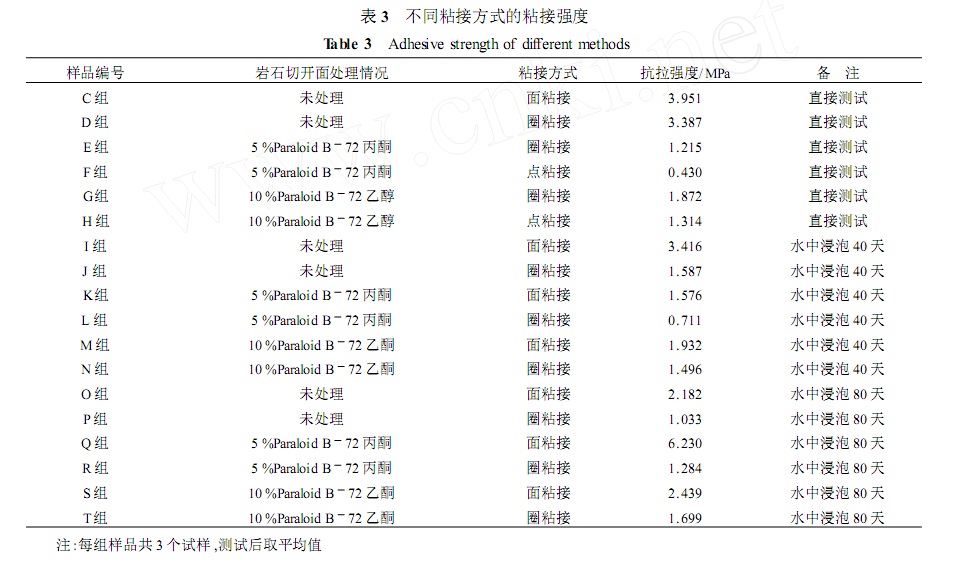

经过已剥离岩石片观察,其背面有许多浮尘、化学风化产生的 CaCO3 沉积物,同时环氧树脂粘接是一种不可逆操作,加之花山岩画保存处的高湿度环境等因素,对粘接面采用不同处理方法、以及不同粘接工艺进行粘接强度实验。 分别用5 %和10 %的Paraloid B-72的乙醇和丙酮溶液对切开面涂敷。采用面粘接(样品切开面全部涂敷粘合剂)或用 “圈粘接” 工艺(沿样品切开面外圈5mm处涂敷粘合剂,如图5所示) 。

分别测试在不同浓度 Paraloid B-72 丙酮或乙醇溶液涂敷下,采用不同粘接工艺时的粘接强度。为了评价粘合剂的耐潮湿环境性能,将部分样品浸泡在水中40、80 天后取出,进行粘接强度测试。样品处理情况及岩石胶结面抗拉强度试验计算结果见表3 (测试仪器及计算方法同上) 。

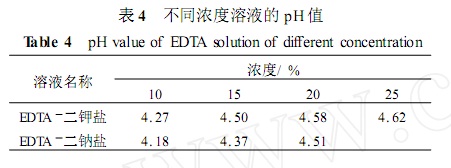

表3中数据表明如下: 1) 当粘接面不做任何处理时,采用面粘接工艺,其粘接后的抗拉强度与原岩接近。 2) 对粘接面采用 5 %Paraloid B-72 乙醇或10 %Paraloid B-72 丙酮处理后再进行粘接,其粘接强度降低。这是由于实验全部为未风化的岩芯样品,切开后表面较为光滑,因此 Paraloid B 72 的乙醇或丙酮溶液不渗透,仅是溶剂挥发后粘合剂粘附于粘接面表面,造成粘合剂不能与岩石表面直接接触粘合,使得粘接强度降低。 3) 当粘接后的样品浸泡在水中40天、80天后,其粘接强度数据离散性较大,总体上采用圈粘接工艺的强度降低幅度较大;而采用面粘接时,有些样品的粘接强度高于原岩。 3 颗粒状化学风化产物清洗剂实验 在去除和清洗岩石表面的沉积物时,目前通常使用 EDTA,研究显示 EDTA 不仅可以溶解石膏,对岩石的其它成分也有显著作用[5 ]。EDTA 在氢氧化钠或氢氧化铵溶液中溶解,并随溶液pH值升高而改变其存在形式,络合反应随之改变[6]。以EDTA钠盐为例。当pH = 2.7时,NaH3EDTA与Na2H2EDTA各半,能对二价金属离子进行络合;当pH= 4 时,主要以 Na2H2EDTA 形式存在,可与二价Fe、Ca、Mg、Cu、Zn 等离子络合;当 pH = 6.2时,Na2H2EDTA与Na3HEDTA各半,能与三价Fe、Al 等离子络合。因此,正确选择EDTA钠盐溶液pH值,可用来清洗颗粒状风化产物。 清除颗粒状风化产物,在实验室中研究能使其松软的试剂,再配合机械挑除的方法予以清除。 配置不同浓度EDTA-二钾盐和EDTA-二钠盐溶液,其pH值如表4。将溶液贴敷于被清洗试样表面,10分钟后表层颗粒状物开始软化,20 分钟后颗粒状物完全软化,呈膏泥状;泥质层状物软化,壳层下部的白色层边缘部分已完全软化成膏泥状,40 分钟后没有发现再变化,不同浓度溶液无明显差别。

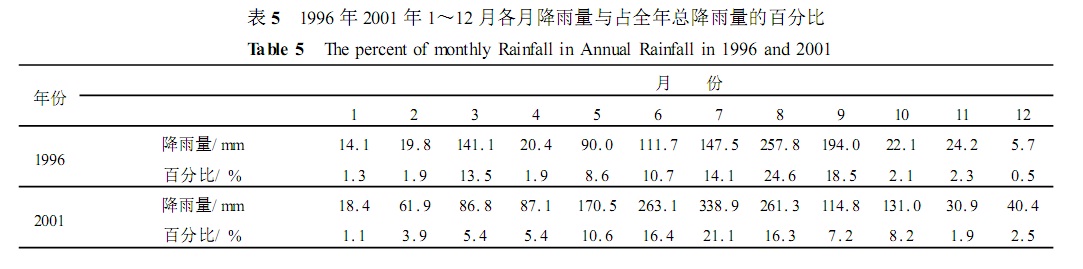

4 现场试验 在实验室进行粘接和颗粒状产物清洗试验的基础上,于2004年8月赴广西花山岩画保存处进行现场试验。 4.1 片状剥离岩石的粘接试验 岩石片状剥离病害可分为两类:一类是剥离面没有任何填充物,仅有少量浮尘;另一类是剥离面上存在CaCO3沉积物,且多数在岩石薄片上。剥离面上的 CaCO3沉积物是化学溶蚀作用的产物,对于这类病害的治理,如果粘接后这种沉积物继续生长,因沉积物越来越多,最终会顶离岩石薄片。因此,其粘接工艺除应考虑粘接强度外,还应考虑如何使这种沉积物不再生长,即依据岩石薄片剥离面上有无CaCO3沉积物,而采取不同的粘接工艺。因粘合剂的粘度较高,要达到一定的固化粘接强度,要求被粘接面比较洁净。对于岩石薄片上没有CaCO3沉积物的片状病害治理,现场试验采用以下方法: 1) 固定已开裂的风化岩石薄片,用压缩空气将被粘接面的表面浮尘吹刷干净。 2) 用内窥镜观察被粘接表面是否存在因溶蚀作用而形成的CaCO3沉积物。 3) 如果没有 CaCO3 沉积物,则直接采用圈粘接(面积较大的岩石片)或 “点粘接” (面积较小的岩石片)方法,即将粘合剂沿开裂细缝边缘用特制富有弹性的工具填入缝隙内部,保证两个粘接面中间被粘合剂所完全充填,向下压住岩石薄片与粘合剂接触较为紧密,使粘合剂固化。 4) 对于有 CaCO3 沉积物的风化剥离岩石薄片的粘接工艺,应采用面粘接方法。即利用粘合剂将渗水点堵塞,以达到沉积物不再长大之目的。因此,粘接此类风化剥离岩石薄片时,仍然采取上述粘接工艺,但进行第 3 步圈粘接前,先用 10 %的Paraloid B-72丙酮溶液对被粘接面进行渗透加固。 5) 在两边裂缝的上部插入一段医用输液管后,对裂缝采用圈粘接方法进行封闭。 6) 待圈粘接材料完全固化后,用注射器将低粘度粘合剂沿输液管注入裂缝内部,以达到面粘接之目的。 现场试验结果表明,使用前述丙烯酸树脂环氧树脂改性的粘合剂,用于花山岩画片状剥离病害的治理时,可以达到预期目标。但粘接工具尚需改进,粘接工艺应视剥离岩石片的面积、厚度而定。 4.2 颗粒状化学风化产物清洗试验 在对颗粒状和薄膜状风化产物进行处理,疏松的颗粒状产物,清除效果较好,对岩石没有明显影响,如图6 (彩版第5页图 17)照片所示。对于较为致密的颗粒状产物或薄膜状产物未见明显效果,如图7 (见彩版第5页图18)照片所示。 5 岩画岩石块体崩落病害的治理 岩画立壁岩体中各种节理裂隙十分发育,主要有三组延伸较长的剪切节理,节理面平直;此外还存在二组不发达的节理[7 ]。这些节理和岩体沉积过程中形成的层状结构将岩画岩体切割成不同规模、形态各异的块体,并在崖体边坡形成许多危岩,影响岩画立壁边坡的稳定性,如图 8 (见彩版第 5 页图 19)所示。立壁下部主要是节理和层状结构构成的四面体或五面体,各面间的交线倾向与坡面倾向相反,失稳形式以崩塌为主,块体滑移的可能性较小。立壁上部则相反,各结构面间的交线倾向与坡面倾向相同,且交线倾角小于坡角,以块体滑移或崩塌为主。 现在岩画立壁坡脚的道路是利用崩塌堆积的碎石铺设成的,如图9 (见彩版第 5页图20)所示。崖体上尚存较大危岩体15处,其中在岩画分布密集区域13处。此外还有许多较小的危岩体。它们在重力作用下,不断失稳崩落,危及岩画及其保护设施,并对保护人员和游客的人身安全构成严重威胁。 治理这类病害,可依据危岩体的大小和有无岩画,采用不同处理措施: 1) 对于无岩画的较小危岩体,可人工直接剥离清除。 2) 对于有岩画的较小危岩体,可采取高强度粘合剂粘接。 3) 对于无岩画的较大危岩体,人工清除时不会影响其下部岩画时,可人工直接剥离清除。 4) 对于有岩画的较大危岩体,或其上虽无岩画,但人工清除时会影响其下部岩画时,可采取锚杆(或钢锚索)与化学粘合剂注浆加固相结合的方法进行固定。 6 结果讨论 对于岩画片状剥落病害的治理,试验用一种穿在尼龙套中的不锈钢针来代替粘合剂进行加固,但该方法不适合于花山岩画物理风化病害的治理[8 ]。对于岩画岩石片状脱落病害的修复工艺应类似于起甲壁画的修复,即沿开裂处填入粘合剂后回贴。粘合剂的选用应充分考虑岩石的物理性质、岩画制作材料和工艺、以及花山地区的气候环境特征,粘合工艺应考虑岩石剥离形态。 6.1粘合剂的可再处理性与粘接强度 表3的粘合剂劈裂拉伸实验结果表明,对粘接面采用5 %Paraloid B-72乙醇溶液或10 %Paraloid B-72丙酮溶液处理后再进行粘接,其粘接强度降低,这与用环氧树脂 E44粘接陕西乾陵石质文物的实验结果一致[9 ]。 当粘接后的样品分别在水中浸泡40天、80天后,其粘接强度数据分散,采用圈粘接工艺的强度降低幅度较大;采用面粘接时,有些样品的粘接强度高于原岩。同时,如果该材料实际应用于花山岩画片状剥离病害的保护修复,由于剥离面的凹凸不平,其粘接面应比实验时的大,粘接力度较大。笔者认为该材料可以用于花山岩画岩石片状剥离病害的治理。花山岩画被粘接岩石表面灰尘、CaCO3 沉积物遍布,在裂缝细小的情况下难以完全清除,如果在这样的表面直接用粘合剂粘接,其粘接效果尚有待研究。尝试对岩石表面采用 5 %Paraloid B-72乙醇溶液或10 %Paraloid B 72丙酮溶液处理后再进行粘接的工艺。实验表明试件拉伸强度有所降低,但在今后大面积修复岩画片状剥离病害时,由于粘合剂与岩石之间存在一层极薄的 Paraloid B 72,该层可以用丙酮或乙醇缓慢溶解,从而可以满足文物保护修复中“可再处理” 原则,可避免以后因粘合剂老化后进行新的修复时对岩画可能造成的损害。同时,岩画岩石片状剥离粘接中,多数裂缝的承载负荷较小,仅为剥离岩石片自身重量,现场实验表明,采用这种粘接工艺是可行的。当然,对于要求高粘接强度场合(如剥离岩石片较大)的粘接,应对被粘接面用压 缩空气或直接用水将表面浮尘清理干净,干燥后直接用粘合剂进行粘接。 6.2 岩画片状剥离病害修复工艺的改进及修复时间的选择 现场实验结果表明,合理使用粘合剂可以对花山岩画岩石片状剥离病害进行有一定效果的治理,但今后进行大面积修复时,其粘接修复工艺和粘合剂性能尚需进行改进: 1) 花山岩画保存环境的相对湿度较高,采用压缩空气方法不能将表面灰尘全部清理,被粘接表面存在水膜,粘合剂不能够有效粘接,用于灌浆粘接用的粘合剂粘度应适当降低。用于圈粘接的粘合剂粘度则应提高。 2) 所有片状剥离岩石均应采用先使用高粘度粘合剂进行圈粘接,但在上部预留注射孔,待粘合剂固化后,通过注射孔进行低粘度粘合剂灌浆粘接,以达到有效粘接。 3) 表5是花山地区降雨量统计结果,岩画地区降雨量较多,且多集中在 3~10 月期间[10 ]。为达到有效粘接目的,片状剥离病害的治理应选择在每年1、2、11、12月份期间进行。 4) 现在用于装粘合剂的容器容积太大,现场使用时极为不便。今后应对容器进行改进,一是容器容积小一些,二是混合器出口应小。

6.3 颗粒状风化产物的治理对策 颗粒状产物是极小的点状溶孔渗水形成的,主要呈带状分布于立壁南侧的岩画画面上,颗粒状产物如不清除,局部区域就有连成片而形成钟乳石石帘的可能。由颗粒状产物的化学成分分析结果可知,新生成的风化产物,其主要成分以 Ca 和 Mg 的化合物为主,含有少量的Al 及 Si 元素,与岩石的化学组成极其相似;而较早生成的风化产物,其主要成分仍然是Ca 的化合物,但Mg和Al 元素的含量明显低;与主岩比较,风化产物的化学组成除原主岩成分以外,还有外来矿物成分加入。由矿物成分分析可知,各种风化产物的矿物成分仍然以方解石为主,但新生成的风化产物中出现镁的碳酸盐。实验室和现场实验表明,使用 EDTA可以清除这类风化产物。 6.4 薄膜状风化产物的清洗 薄膜状风化产物严重遮盖岩画画面、影响岩画研究及展示,因此必须对这类风化产物进行清除。清除此类覆盖物是花山岩画保护修复工作的难点,一是它的厚度较薄,二是它与岩画粘接紧密,必须使用化学清洗剂予以清除。清洗剂的筛选必须以病害机理研究结果为依据,充分考虑岩画制作工艺、颜料成分、胶结材料成分等。由于清洗剂直接与岩画颜料层接触,稍有不慎,就可能对岩画产生保护性破坏,如无合适清洗剂则暂时不做清除,直至筛选出较理想的试剂与工艺后,再予以清除。 因薄膜状风化产物的取样工作较为困难,笔者未能进行分析,仅应用清洗颗粒状产物的试剂进行了清洗实验(图 6B、图 7 见彩版第 5 页图 17~18),效果并不理想。因此,今后对薄膜状覆盖物的清除应作专题研究。 7结论 ① 花山岩画因物理风化引起的岩石片状剥离脱落病害以及化学风化引起的颗粒状产物对岩画的长期保存构成严重威胁,应进行抢救性保护修复。 ②实验室研究和现场试验结果表明,使用丙烯酸树脂对环氧树脂进行改性而制成的粘合剂可以对片状剥离岩石进行粘接。 ③依据对花山岩画保存环境的温湿度、降雨量等数据的分析结果,片状剥离病害的治理应选择在每年1、2、11、12月份期间进行。 ④颗粒状产物是极小的点状溶孔渗水形成的,如不清除局部区域就有连成片而形成钟乳石石帘的可能。实验室和现场实验表明,使用10 %的 EDTA-二钾盐溶液可以清除颗粒状风化产物。 ⑤ 薄膜状风化产物严重遮盖岩画画面影响岩画研究及展示,但清除此类覆盖物是花山岩画保护修复工作的难点,今后应作为岩画保护的重点课题进行研究。

致谢:取样、现场调查及现场试验过程中,广西壮族自治区博物馆黄启善馆长、自治区文化厅文物处覃溥处长、陈远璋副处长、宁明县文化局原局长何贞敏先生、花山岩画保管所朱秋平所长及工作人员,均给予积极支持和热心帮助。宁明县政府、气象局、环境保护局的热心帮助,为本工作提供了气象和环境质量监测数据。气象和环境监测数据的整理、分析过程中,西北大学文博学院文物保护专业 1999级学生井燕、张芳、赵君妮、赵代盈、高晓阳等同学提供了积极帮助。在样品分析过程中,北京科技大学土木与环境工程学院岩土力学实验室杨同老师提供了帮助和指导。 参考文献: [1 ] 陈兆复. 抢救岩画刻不容缓[N]. 中国文物报. 1991年10月13日, 2版. CHEN Zhao fu. There is no time to delay for salvaging the rock painting[N]. Cultural relic paper. Oct. 13th, 1991. [2] 郭宏, 韩汝玢, 黄槐武, 等. 广西花山岩画物理风化机理及其治理[A]. 文物科技研究(第二辑) [M]. 北京: 科学出版社, 2004. 97-105. GUO Hong, HAN Ru bin, HUANG Huai wu et al. Research of the physical weathering mechanism and disposal of petroglyphs on the Flower Mountain, Guangxi Zhuang Autonomous Region[A]. Research of relic technology(2nd volume) [M]. Beijing: Science Pres, 2004, 97-105. [3] 郭宏, 韩汝玢, 黄槐武, 等. 花山岩画岩石风化的微观特征研究[A]. 第二届丝绸之路古遗址保护国际学术会议宣读论文[ C], 2004年6月. GUO Hong, HAN Ru bin, HUANG Huai wu et al. Research on the micro features of weathering product on the petroglyphs on the Flower Mountain, Guangxi [A]. Paper reading on the 2nd national academic conference for the conservation of the ancient site on the Silk Road[C]. 2004, 6. [4] 郭宏, 韩汝玢, 黄槐武, 等. 广西花山岩画化学风化机理研究[A]. 文物科技研究(第三辑) [M]. 北京: 科学出版社, 2004年12月. GUO Hong, HAN Ru bin, HUANG Huai wu et al. Research of the chemical weathering mechanism and disposal of petroglyphs on the Flower Mountain, Guangxi Zhuang Autonomous Region [A]. Research of relic technology(3rd volume) [M]. Beijing: Science Pres, 2004, 12. [5] Bruce F, Ian MacLeod, Phil Haydock. Rock art pigments from Kimberley region of Western Australia: Identification of the minerals and conversion mechanisms[J]. Stud conserve, 1994, 39, 57-69. [6] 窦照英. 实用化学清洗技术[M]. 北京: 化学工业出版社(第二版), 2001, 86-88. DOU Zhao ying. Practical cleaning technology with chemical method [M] (2nd version). Beijing: Chemical Industry Publishing House, 2001, 86-88. [7] 刘佑荣, 潘别桐. 广西花山岩画地质环境病害及防治对策研究报告[Z]. 1991年11月. 现存广西壮族自治区文化厅文物处. LIU You rong, PAN Bie tong. Report for the disease caused by the geological condition and its prevention on the Flower Mountain, Guangxi[Z]. 1991, 11. Reserved in the culture bureau of Guangxi Autonomy Region. [8 ] A. Oliver. Pilot conservation at El Morro[J ]. CRMBull, 1997, 20, 36-37. [9 ] 周伟强, 和玲, 甄广全. 乾陵石刻裂隙的粘合处理[J ]. 文博, 2000, (5): 77-80. ZHOU Wei qiang, HE Ling, ZHEN Guang quan. Stick the cranny on the stone inscription in the Qian mausoleum[J]. WenBo, 2000, (5): 77-80. [10] 原始监测记录数据由广西宁明县气象局提供,由西北大学文博学院文物保护专业 2003 届毕业生赵君妮统计、整理、作图、协助分析[ Z]. |