不同保存环境下铁质文物中氯含量的分析

时间: 2011-07-07 点击: 次

来源:中国历史文物 2010年第5期 作者:成小林 陈淑英 潘

不同保存环境下铁质文物中

氯含量的分析

成小林陈淑英 潘 路 梅建军

·2010年第5期·

内容提要

:

本文采用X射线衍射仪、能量色散X射线荧光仪及离子色谱3种分析方法,对不同保存环境下铁质文物中的氯含量进行了检测分析。检测结果表明:含氯的腐蚀产物主要以β型羟基氧化铁—四方纤铁矿或可溶性氯化物的形式存在于铁锈中。本文的调查分析还表明,室外大气环境下保存的铁质文物平均氯含量最低,其次为近海出土的器物,海水打捞铁质文物平均氯含量最高,达到7mg/g以上。

关键词

:

科技保护 铁质文物 氯含量 离子色谱

成小林、梅建军,北京科技大学冶金与材料史研究所,北京市,100083

陈淑英、潘路,中国国家博物馆,北京市,100006

一 引 言

影响铁质文物腐蚀的因素很多, 国内外文物保护工作者对此已做过很多深入的研究。在众多腐蚀影响因素中,氯离子的存在是使铁质文物腐蚀得以循环发生的重要外因。1981年,Gilberg和Seeley①针对水下铁器中含氯腐蚀产物进行了讨论,较为全面地概述了含氯腐蚀产物的种类及存在特性。随后,North等②对水下铁器的腐蚀产物做了进一步的补充,详尽阐述了有关铁器中含氯腐蚀产物的种类,主要包括:氯化钠(NaC1)、氯化铁(FeC13)、氯化亚铁(FeC12)、绿锈I(FeII3-xFeIII1+x(OH)8Cl1+x·nH2O)、氧基氯化铁(FeOCl)、纤铁矿(γ-FeOOH)及四方纤铁矿(β-FeOOH)等;大部分含氯的腐蚀产物不太稳定,在一定的条件下易转化为稳定的针铁矿(α-FeOOH)或磁铁矿(Fe3O4);海水打捞铁器中常见的含氯腐蚀产物为四方纤铁矿(β-FeOOH)。对于器物中氯的检测,现代科技手段已经得到了充分应用。对于粗略分析氯的含量,X射线荧光光谱(XRF)与X射线衍射分析(XRD)是两种比较实用的分析方法。近年来,一些显微检测技术应用于对带有基体的铁器锈蚀断面样品的分析。扫描电镜—X射线能谱仪(SEM-EDX)与电子探针X射线显微分析(EPMA)用于分析样品微区的元素组成;样品的微区物相组成则采用微区X射线衍射(μXRD)与显微拉曼光谱进行分析③。将这些相互辅助的仪器结合起来,对探明氯化物在铁器中的分布状况及影响起到了关键性作用。

以往对铁器脱盐的研究主要以水下铁质文物为主④,一般情况均含有氯,无需分析或采用XRD(也可以应用XRF)对铁器基体或锈蚀产物进行定性或半定量的检测分析,即可判断是否需要脱氯。但因铁质文物保存环境各异,除出水铁器外,还包括出土及室外保存的器物,有关其氯含量情况及与出水器物盐含量间的比较,目前尚未开展专项研究。建立铁质文物中氯化物成分、结构和含量的分析方法是非

不同保存环境下铁质文物中氯含量的分析是非

常必要的,对氯的定量分析及确定脱氯标准的研究具有重要的意义。

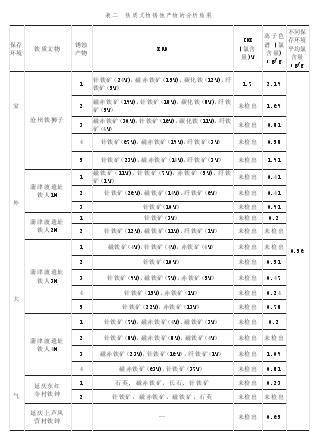

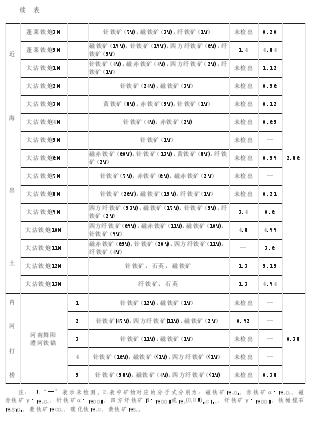

二 分析样品和试验方法

对铁质文物中氯的存在形式及其含量的检测方法研究,主要是以铁质文物锈样为分析对象。通过现场调查,确定不同保存环境及不同腐蚀程度的铁质文物约33件为研究对象,其中室外露天保存器物7件,水下打捞(包括内河打捞)器物11件,近海出土15件;每件器物上取不同部位的锈蚀样品若干,共计67个样品(表一)。采用3种分析方法,即X射线衍射分析(XRD)、能谱法(EDX)和离子色谱法(IC)对这些锈蚀样品进行检测分析,所用分析仪器及其测试条件如下:

1

.X射线衍射仪仪器型号:Dmax 12kW粉末衍射仪;实验条件: X 射线为C u K α(0.15418nm),管电压40kV,管电流100mA,石墨弯晶单色器。

2

.能量色散X射线荧光仪仪器型号:日本岛津800HS;实验条件:Rh靶,管电压15kV(Na-

Sc

)或50kV(Ti-U),管电流自动调节,准直器直径5mm。主要检测锈样中氯的含量。

3

.离子色谱对锈样可溶性氯含量的检测,仪器型号:戴安ICS2500;实验条件:采用离子色谱法GB/T14642-1993,柱子型号AS18,淋洗液流速1.2mL/min,柱压1800psi。样品制备:将锈样研磨成粉末状,过200目筛,后取锈样1g,用100mL的去离子水浸泡7天,期间连续每天用振荡器振荡1小时左右。

分析检测结果(表二)中锈蚀产物的XRD与EDX数据均为半定量分析结果,离子色谱数据为定量分析结果,其单位mg/g表示每克锈样中氯的含量(以毫克计)。

三 分析结果

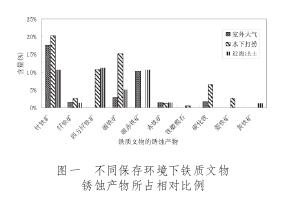

1.不同保存环境卜锈蚀产物的分析在对不同保存环境下铁器锈蚀产物的XRD分析中,已检测到含氯的腐蚀产物。如蒲津渡室外大型铁器群的现场调研中,发现3#铁人肩部的孔洞处析出柱状物,经SEM-EDX分析,其主要成分为FeCl}a蓬莱6#铁锚基体几乎全部锈蚀,呈层状剥离。黄色锈蚀样经XRD检测分析,得出锈蚀产物主要是由83%的p -Fe00H(四方纤铁矿)与17%的二一Fe00H(针铁矿)组成。 对表二中锈蚀产物XRD的半定量数据进行统计分析,比较不同保存环境下铁器锈蚀产物的特点,特别是铁的9种锈蚀产物即磁铁矿( FesOa )、赤铁矿(二一Fe}03 )、磁赤铁矿(y -Fe}03 )、针铁矿(二一Fe00H )、四方纤铁矿(p -Fe00H或Fea(O,OH)}eC1}.3 )、纤铁矿(y -Fe00H )、铁橄榄石(Fe=Si04 )、菱铁矿(FeC03)和黄铁矿(FeS=)各自所占的比例。结果如图一所示,统计数据表示各类锈蚀产物占总锈蚀产物的百分含量。由图一可知:室外铁质文物的锈蚀产物主要以针铁矿和磁赤铁矿为主,纤铁矿、磁铁矿和赤铁矿含量在5%以下,未发现含氯的四方纤铁矿;水下铁质文物的锈蚀产物主要以针铁矿、磁铁矿和四方纤铁矿为主,其中四方纤铁矿平均含量达11%左右,另在黄骤出水铁锚上发现有菱铁矿,在蓬莱5#铁锚上发现有铁橄榄石;近海出土铁质文物的锈蚀产物以针铁矿、四方纤铁矿和磁赤铁矿为主,四方纤铁矿平均含量也达11%左右,并且在两门铁炮上发现有黄铁矿。

2.

不同保存环境卜氯含量的分析离子色谱数据表明,不同保存环境下的铁

器的平均氯含量差别较大(表二)。如室外大气保存的铁器,其氯含量在1 .5mg/g以下,平均氯含量在三者中最低,为0.56mg/g;其次是近海出土的器物,2.86mg/g;海水打捞的铁器平均氯含量最高,达到7.47mg/ga受采集样品深度和广度局限,特别是内河打捞的器物,其平均氯含量并不具有统计意义。因此,有待于样品的进一步采集,方可得出具有统计意义的数据。

同一件器物中不同部位的氯含量不同,有时差别很大。如蓬莱5#铁锚,锚部位含氯量达到1 5.8mg/g,而锚杆中后部仅为0.5mg/g;又如黄骤1#铁锚,锚杆部位平均为14.88mg/},锚齿部位平均l.lmg/g。因此,当采集样品时,特别是对于大型的铁质文物,应选择一定数量的取样部位点,这样可以使获得的数据更加科学。

四 讨论与结论

XRD与离子色谱对同一锈蚀产物的分基氧化铁一四方纤铁矿,并未检测到不稳定的中间产物氧基氯化铁(FeOCl)。存在两种情况,一种情况为:当锈蚀样品中含有较高的p -Fe00H时,对应的氯含量并不高,如绥中铁犁和绥中白口铁,p-Fe00H高达15-16%,但氯含量仅为0.3-0.57mg/g,而能谱仪未能检测出氯。研究表明,只有环境中C1一浓度很高时才会形成p -Fe00H,大量的C1一存留在p -Fe00H的管道晶格内⑤。因绥中铁犁和绥中白口铁在刚打捞出水后,曾用去离子水浸泡过,器物中的部分氯已去除。但因p -Fe00H在出水后已经形成,氯的去除对其结构影响较小。另一种情况是:当锈蚀产物中p -Fe00H含量很低时,此时对应的氯含量却较高,如黄骤1#铁锚p -Fe00H仅为3%,但氯含量高达19.44mg/g。可能因为含氯的腐蚀产物主要为可溶性的氯化物,XRD无法检测到。

总之,通过应用X射线衍射仪、能谱仪及离子色谱3种分析方法对上述器物锈蚀产物的检测对比,初步结论如下:

1

.含氯的腐蚀产物主要以a型经基氧化铁一四方纤铁矿或可溶性氯化物的形式存在于铁锈中。

2

.海水打捞的铁器中氯含量接近室外大气保存铁器的13倍,近海出土的器物中氯含量较室外大气保存的铁器高。

对于各种保存环境下铁质文物的保护,前期的调查与分析检测是非常有必要的。对于含氯腐蚀产物的检测,应将上述3种分析方法结合起来,可使分析结果更为准确。若检测到含氯的腐蚀产物,应采用相应的科学措施,及时对器物实施脱氯保护。

附记:本文系国家科技支撑计划项目“铁质文物综合保护技术研究”成果之一。北京北达燕园微构分析测试中心薛雍、中国文化遗产研究院张治国及国家博物馆科技部臀请分别对文中的锈蚀产物进行XRD, EDX与}C检测分析;表一中部分铁质文物材质的分析结果由北京科技大学李秀辉及张治国提供;本文得到国家博

物馆铁付德老师的指正。在此一并致谢。

① Gilberg, M. R.,Seeley, N. J.,"The Identity of Compounds Containing Chloride Ions in Marine Iron Corrosion Products: a Critical Review",,Studies in Conserva ti on,Vo1.26, No.2, 1981.

② North, N. A.,"Corrosion Products on Marine Iron",,Studies in Conservation ,Vol. 27,No.2, 1982.

③ Reguer, S.,Neff, D.,Bellot-Gurlet,"Deterioration of iron archaeological artefacts: micro-Raman investigation on C1- containing

corrosion products"

,Journal of Raman Spectroscopy, Vo1.38, 2007.

④ S. G. Rees一Jones,“Some Aspects of Conservation of Iron Objects fran the sea",Studies in Conservation, Vo1.17, No.3,1972; C.Pearson, "The Preservation of Iron Cannon after 200 Years under the sea",Studies in Conservation, Vo1.17, No.3,1972;田正昭、秋山隆保、江本义理(杨璞玉译):《水中遗物保护研究之二—论碱性溶液对铁器进行脱盐处理的方法》,《文物保护与考古科学》1990年第2卷。

⑤ Refait P H, Genie J-M R.,"The mechanisms of oxidation of ferrous hydroxychloride β-Fe2(OH)3Cl in aqueous solution: the formation of akaganeite vs goethite",Corrosion Science, Vo1.39, 1997.

(

责任编辑丁鹏勃)

|