中国皮影博物馆保藏皮影文物微生物降解分析研究

时间: 2025-08-29 点击: 次

来源: 作者:

皮影文物作为中国非物质文化遗产的核心组成部分,目前也正在遭受微生物降解的威胁。本研究以成都中国皮影博物馆馆藏皮影为研究对象,运用扫描电子显微镜(SEM)与高通量测序技术(NGS)对皮影表面存在的微生物进行了分析,检测发现皮影表面存在多种微生物,包括曲霉属(Aspergillus)、链霉菌属(Streptomyces)、拟诺卡氏菌属(Nocardiopsis)、假单胞菌属(Pseudomonas)、糖多孢菌属(Saccharopolyspora)等多个类群。研究共分离得到11种微生物,其中4种为优势菌株,分别为假单胞菌WH. S-B1(Pseudomonas sp. WH. S-B1)、链霉菌WH. S-B2(Streptomyces sp. WH. S-B2)、拟诺卡氏菌WH. S-B6(Nocardiopsis sp. WH. S-B6)及烟曲霉WH. S-F2(Aspergillus fumigatus WH. S-F2)。值得注意的是,这4种菌株均表现出了胶原蛋白降解能力。本研究通过对皮影文物表面存在的微生物病害进行分析,为皮影文物的保护提供了理论依据。文章已经在线发表于Frontiers in Microbiology期刊2025年第16期。

1. 皮影表面微生物调查与取样

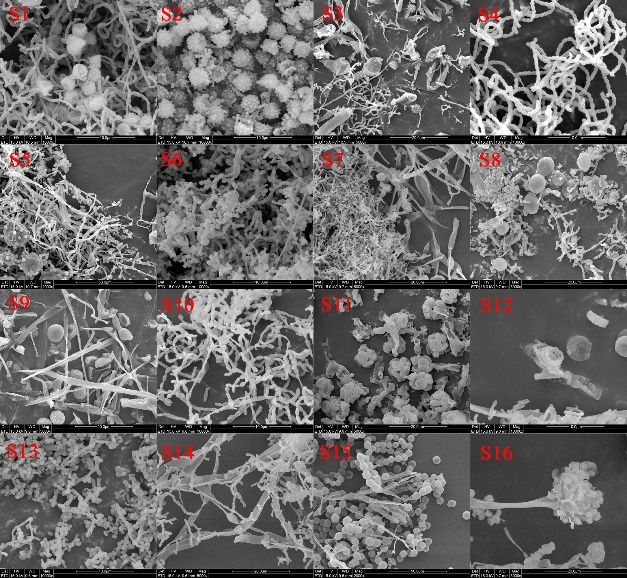

2022年10月和2023年3月,对中国皮影博物馆库房内保存的皮影文物开展了微生物调查与取样。这些皮影样本均以牛皮为原料制作而成,来源于多个农村地区,主要包括陕西、四川和河北。大多数皮影的年代跨度从民国时期到现当代。研究发现部分文物表面存在一定的微生物定殖现象(图1)。为评估微生物降解的严重程度,研究基于菌落覆盖面积建立了分级体系:样本S1-S5被归类为微生物轻度污染,S6-S10为微生物中度污染,S11-S16为微生物重度污染。研究人员使用无菌棉签采集皮影表面的微生物菌斑,随后将其划线接种到PDA培养基、LB培养基和高氏一号培养基平板上,这些平板在实验室进行后续的微生物分离与纯化。同时,无损获取表面菌斑,放入无菌EP管中,样本经干冰运输至实验室后,于-80℃条件下保存,以备后续的扩增子测序和宏基因组分析使用。调查期间,库房内的环境温度为18℃,相对湿度为56%。

图1. 皮影文物上的微生物菌斑。S1-S5为轻度污染,S6-S10为中度污染,S11-S16为重度污染。

2. 实验结果与分析

SEM分析为微生物菌丝和孢子的存在提供了确凿证据(图2)。值得注意的是,在多个样本(包括S1、S2、S7和S14)中同时检测到了真菌和放线菌。这一发现表明,皮影文物表面存在多样的微生物群落。这些结果有力地说明,文物上可见的微生物菌落是多种微生物协同作用的结果,而非单一生物的生长所致。除微生物结构外,扫描电子显微镜图像还显示皮影表面存在昆虫。这些昆虫在皮影上爬行时,可能会无意中携带微生物菌丝和孢子,从而促进微生物的传播并加剧对这些文物的污染。这种生物间的相互作用对皮影文物的长期保存构成了重大威胁。

图2. 皮影文物表面样本的扫描电子显微镜观察结果。

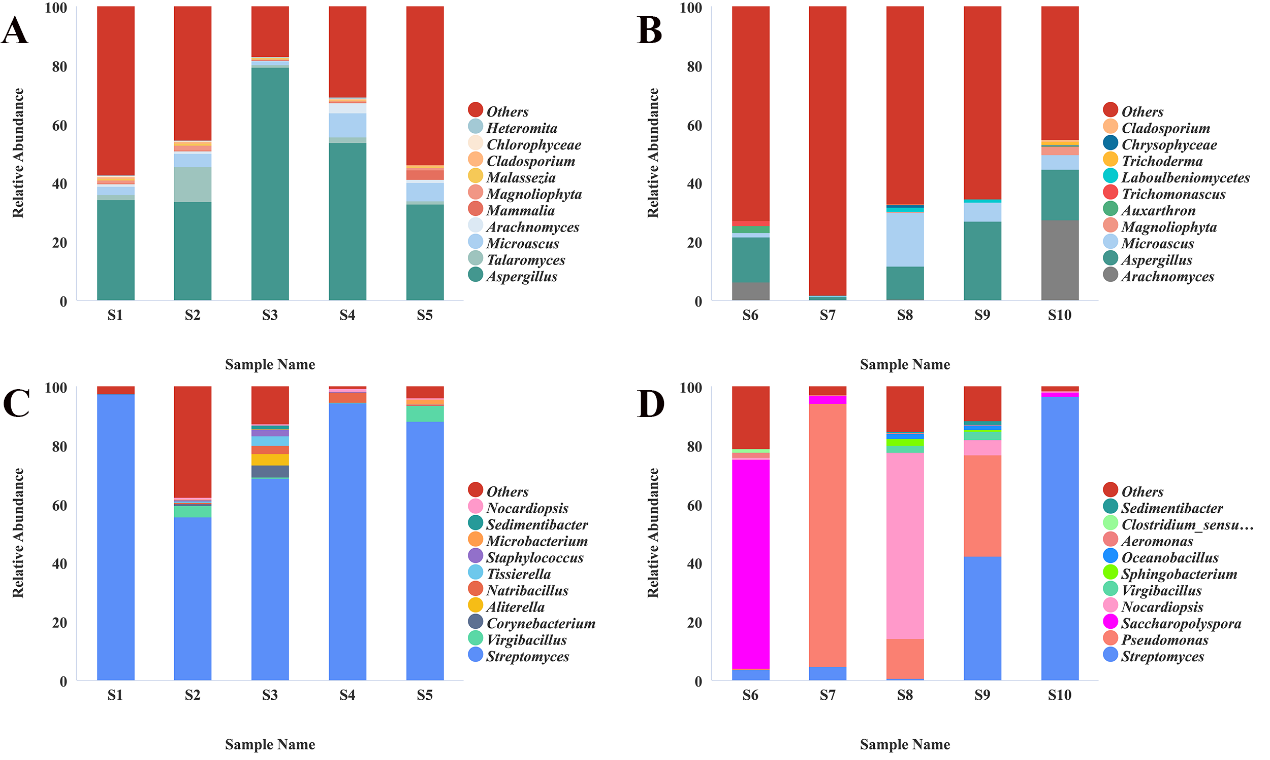

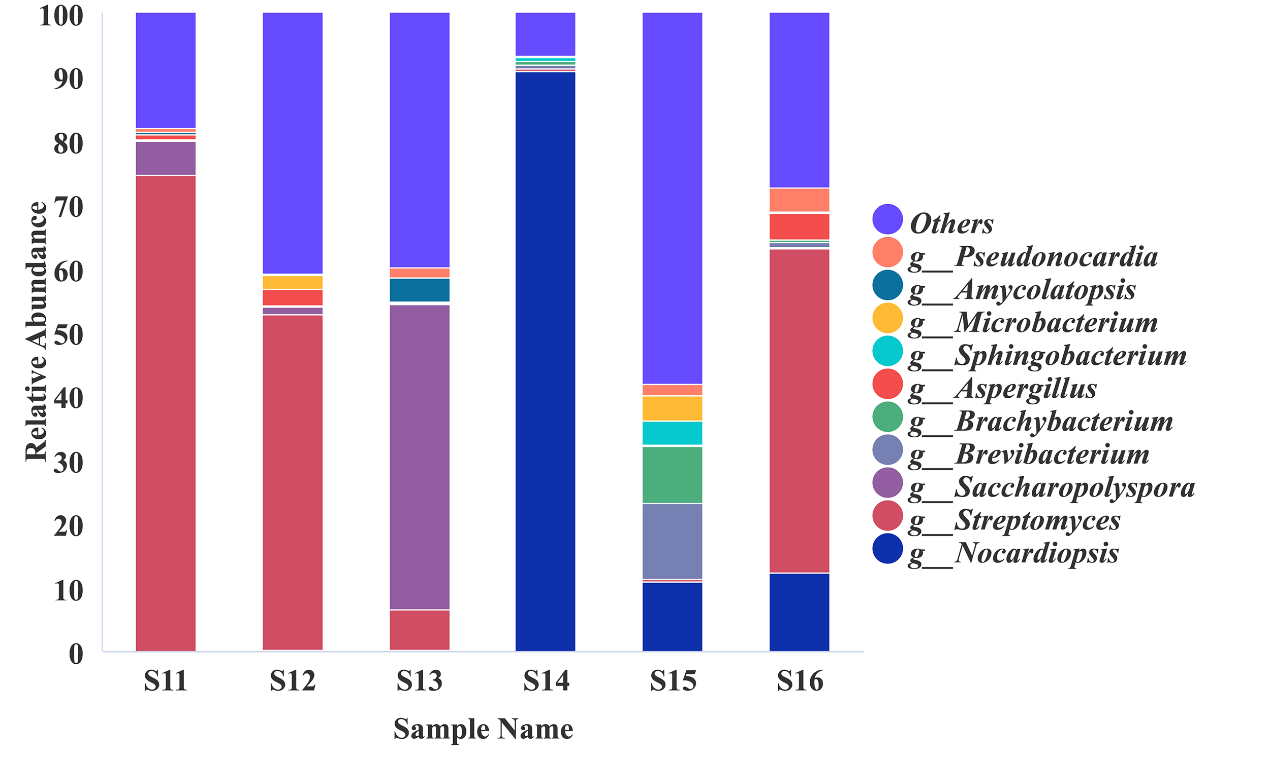

对样本S1-S16的高通量测序分析揭示了其存在多样的微生物群落。在这些文物表面,优势类群为子囊菌门(Ascomycota)真菌和放线菌门(Actinobacteria)细菌。具体而言,在样本S1-S5的原核生物群落中,厚壁菌门(Firmicutes)占比14.22%;样本S6-S10的原核生物中,变形菌门(Proteobacteria)占比30.68%;样本S11-S16的总微生物中,假单胞菌门(Pseudomonadota)占比5.05%。不同皮影文物的优势微生物群落存在差异,样本S1-S5具有相似的微生物组成,优势属为曲霉属(Aspergillus,真菌)和链霉菌属(Streptomyces,细菌)(图3A、C)。相比之下,样本S6-S10呈现出明显的差异:S6中曲霉属和假单胞菌属(Pseudomonas)占比较高;S7中假单胞菌属为优势属;S8的特征是曲霉属、微囊菌属(Microascus)、假单胞菌属和诺卡氏菌属(Nocardia)共存;S9中曲霉属、链霉菌属和假单胞菌属的丰度较高;S10则以曲霉属、蛛孢菌属(Arachnomyces)和链霉菌属为主(图3B、D)。对样本S11-S16的宏基因组测序进一步发现其群落以原核生物为主,关键分类代表包括拟诺卡氏菌属(Nocardiopsis)、链霉菌属、糖多孢菌属(Saccharopolyspora)、短杆菌属(Brevibacterium)和Brachybacterium(图4)。这些发现凸显了皮影文物所关联的复杂多样的微生物生态系统,这可能对其保护与保存工作具有重要意义。

图3.皮影文物表面微生物的相对丰度。

(A)真核生物,样品S1-S5;(B)真核生物,样品S6-S10;

(C)原核生物,样品S1-S5;(D)原核生物,样品S6-S10。

图4.样品S11-S16表面微生物属水平的相对丰度。

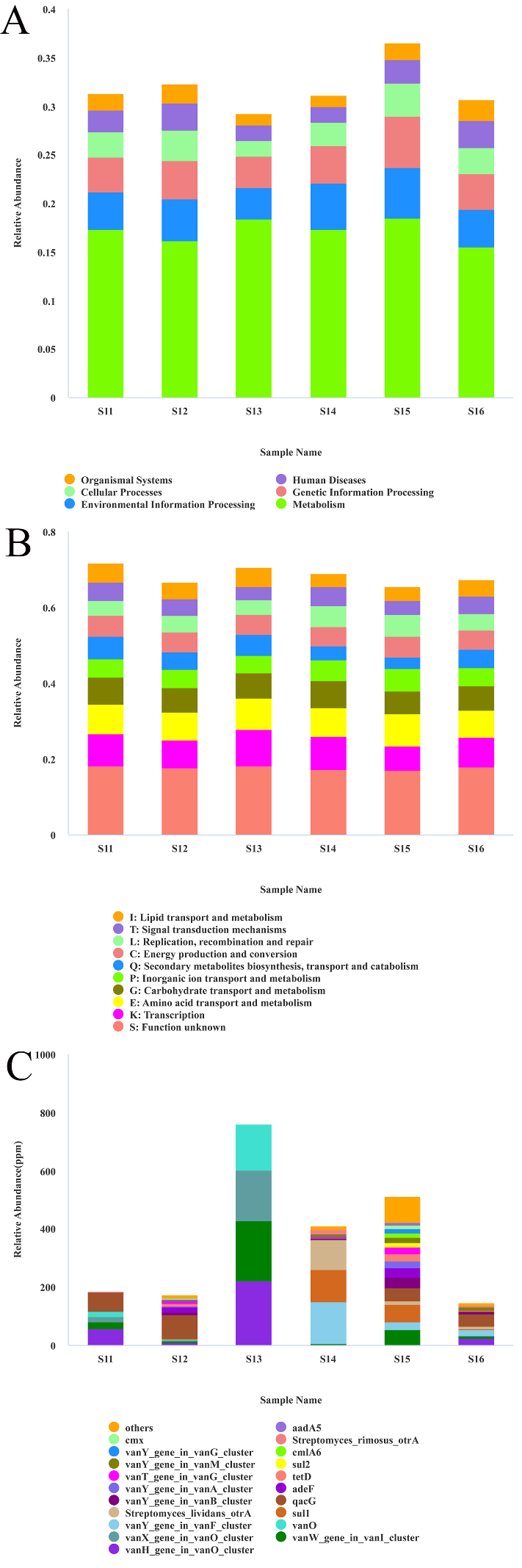

为了阐明皮影文物上微生物的潜在降解机制,在多个数据库中对测序结果进行了注释。使用京都基因与基因组百科全书 (KEGG) 数据库进行的分析表明,代谢途径在每个样本中占很大比例,跻身主要功能类别之列。这一发现强调了代谢功能在这些微生物群落中的关键作用(图5A)。基于eggNOG数据库的功能注释表明,虽然不同样品的功能类别的总体组成存在一定程度的相似性,但观察到特定比例的显着变化。转录、氨基酸转运、代谢和相关类别在多个样本中始终高度代表。例如,在样品S11中,未知功能的类别最为丰富,其次是转录、氨基酸转运和代谢。相比之下,样品S12显示出碳水化合物转运和代谢、无机离子转运和代谢等比例升高(图5B)。对综合抗生素耐药性数据库 (CARD) 的检查显示,抗生素耐药基因的相对丰度和组成存在显着差异。样品S13表现出最高的相对丰度,主要归因于vanI簇中的vanW基因(药物类别:糖肽抗生素)、vanO簇中的vanX基因(药物类别:糖肽抗生素)和vanA簇中的vanY基因(药物类别:糖肽抗生素)等基因。样品S15的相对丰度也相对较高,基因组成复杂,包括aadA5(药物类别:氨基糖苷类抗生素)等基因。相比之下,样品S11、S12和S16的相对丰度较低,其特征是基因成分分散且比例较小。样品S14显示出中等的相对丰度,主要由vanG簇中的vanY基因等基因组成(药物类别:糖肽抗生素)。这些结果说明了抗生素耐药基因在样本中的不同分布模式,为理解这些基因在不同环境背景下的传播和进化提供了重要数据(图5C)。

图 5.各功能标注的数据库标注结果

(A)宏基因组测序中KEGG数据库在1级的相对丰度;(B)宏基因组测序中1级的eggNOG数据库相对丰度;(C)宏基因组测序中CARD数据库的相对丰度。

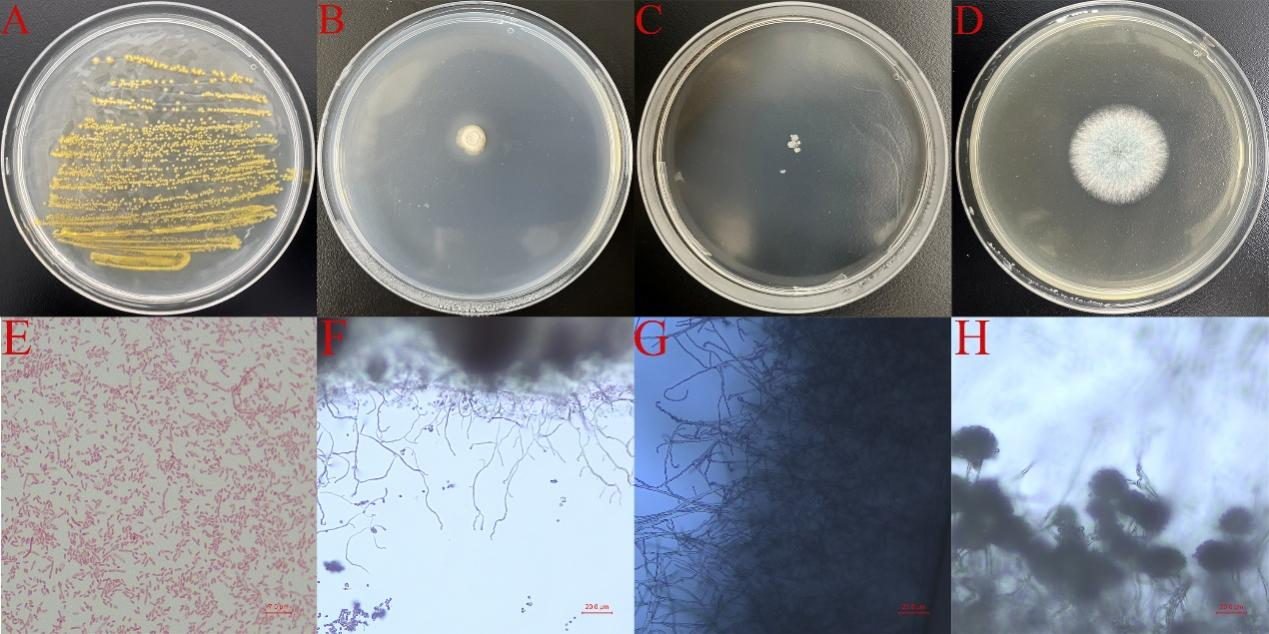

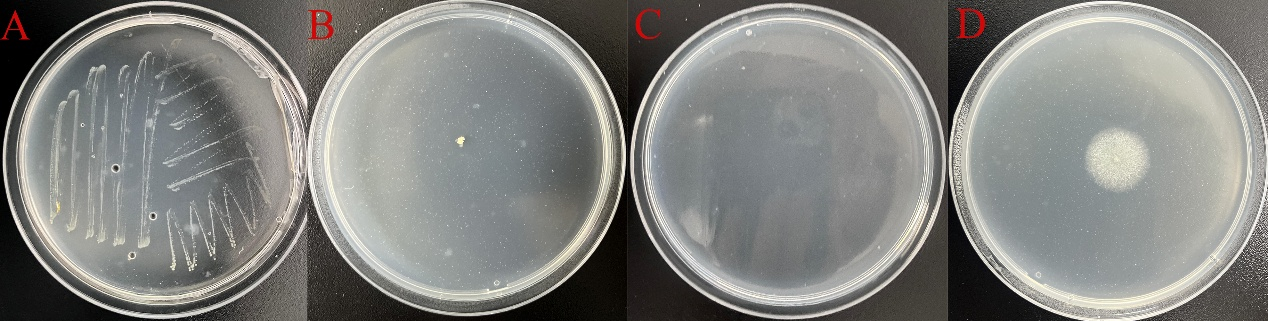

使用微生物纯培养技术成功分离和纯化了 11 种不同的微生物物种,包括 4 种细菌菌株、2 种放线菌菌株和 5 种真菌分离株(表1)。其中,四种菌株:假单胞菌属 (WH. S-B1)、链霉菌属 (WH. S-B2)、假诺卡氏菌属(WH. S-B6) 和烟曲霉属 (WH. S-F2)与高通量测序数据吻合,表明它们是皮影文物上的主要病害微生物(图6)。因此,选择了这四种菌株进行进一步深入研究。在以明胶作为唯一氮源的培养基上的生长测定表明,假单胞菌属、链霉菌属、假诺卡氏菌属和烟曲霉属能够利用明胶进行生长(图7)。表明这四种菌株具有降解胶原蛋白的代谢潜力,胶原蛋白是皮影的主要结构蛋白成分。这些结果为皮影文物劣化的生化机制提供了重要的见解。

表 1.从皮影文物中分离出的菌株的分子鉴定结果

Microorganisms |

Genus |

Genbank Number |

WH. S-B1 |

Pseudomonas sp. |

PV569711 |

WH. S-B2 |

Streptomyces sp. |

PV569712 |

WH. S-B3 |

Lysinibacillus fusiformis |

PV569713 |

WH. S-B4 |

Brachybacterium sp. |

PV569714 |

WH. S-B5 |

Bacillus subtilis |

PV569715 |

WH. S-B6 |

Nocardiopsis sp. |

PV569716 |

WH. S-F1 |

Penicillium aethiopicum |

PV576011 |

WH. S-F2 |

Aspergillus fumigatus |

PV576012 |

WH. S-F3 |

Cladosporium cladosporioides |

PV576013 |

WH. S-F4 |

Penicillium oxalicum |

PV576014 |

WH. S-F5 |

Gymnoascus sp. |

PV576015 |

图6.四种微生物在培养基上和显微镜下的形态

(A) 假单胞菌属,WH. S-B1,LB 培养基;(B) 链霉菌属,WH. S-B2,高氏 1 号培养基;(C) 假诺卡氏菌属,WH. S-B6,高氏1 号培养基;(D)烟曲霉,WH.S-F2,PDA培养基;(E) WH. S-B1;(F) WH. S-B2;(G) Wh. S-B6;(H) WH. S-F2。

图7.明胶培养基上的四种微生物

(A) 假单胞菌属,WH. S-B1;(B) 链霉菌属,WH. S-B2;(C) 假诺卡氏菌属, WH. S-B6;(D) 烟曲霉,WH. S-F2。

发表信息:Wang Y, Wang Y, Guan Z, Wang Z, Duan Y, Min C, Zhong Y, Hou L and Pan J (2025). Analysis and prevention of microbial degradation of shadow puppetry artifacts preserved in the National Shadow Puppetry Museum in Chengdu. Front. Microbiol. 16:1611451. doi: 10.3389/fmicb.2025.1611451

本研究得到了国家重点研发计划(2022YFF0904100)和北京科技大学中央高校基本科研业务费的资助。

作者简介

王宇,北京科技大学科技史与文化遗产研究院,博士研究生

王媛媛,北京科技大学科技史与文化遗产研究院,硕士研究生

官之谦,北京科技大学科技史与文化遗产研究院,硕士研究生

王泽奥,北京科技大学科技史与文化遗产研究院,硕士研究生

段杨波,成都博物馆,文博研究馆员

闵晨,成都博物馆,文博馆员

钟雨晗,成都博物馆,文博助理馆员

侯立龙,南开大学生命科学学院,硕士研究生

潘皎,北京科技大学科技史与文化遗产研究院,教授