自上世纪70年代以来,中国商代区域青铜冶铸传统的兴起逐渐成为学术界关注的热点话题。以三星堆“祭祀坑”、新干“大墓”、城洋青铜器等为代表的考古发现,将此话题的讨论引向深入。2019年以来,北京科技大学冶金考古团队与四川省文物考古研究院、英国李约瑟研究所等单位合作,基于三星堆一、二号坑出土青铜器残留泥芯的岩相与成分特征,探讨了不同类型铜器的铸造地问题。相关成果近期发表于科技考古权威期刊Journal of Archaeological Science。

三星堆位于中国四川省德阳市广汉市西北部,是长江上游地区发现的规模最大、保存较完整的一处先秦时期遗址。1986和2020年,在三星堆古城中部偏南的袁家院地点,先后发现八座埋藏有大量珍贵文物的器物坑,年代大致相当于殷墟四期。由于三星堆遗址未发现同时期的青铜冶铸遗址,坑内类型多样的青铜器在何处铸造,成为学界关注的重要问题。伴随青铜器从铸造地流通到出土地的泥芯,携带了铸造地土壤和沉积环境的信息,为区分不同类型铜器的产地特征提供了可能。本研究对出土于三星堆一、二号坑的33件青铜器泥芯样品,以及三星堆遗址地质样品开展了岩相分析、SEM-EDS和Micro-XRF主量元素分析,以期为上述问题的解决提供科学依据(图1)。

图

1

三星堆遗址出土青铜器(A.青铜大立人像;B.青铜面具;C.青铜人头像;D-E.青铜尊;F.青铜神树;G.青铜神树枝残片;H.青铜人头像左耳;I.青铜容器肩部兽首)

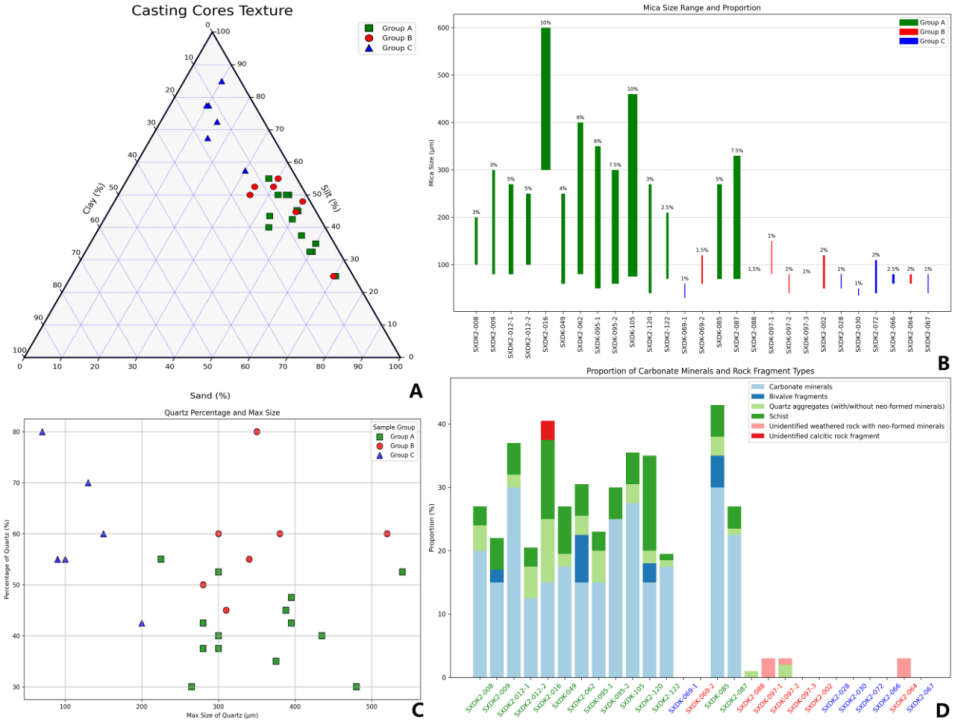

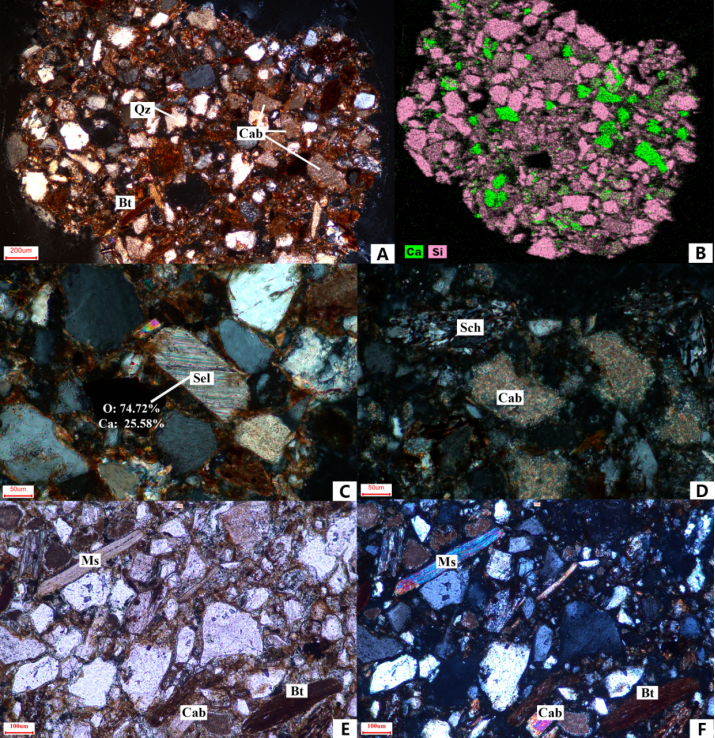

根据矿物组成、粒度分布等岩相特征,将青铜器泥芯样品划分为三组(图2)。其中,A组砂含量较高(35-60%),黏土含量低(<10%);岩屑种类丰富、粒径偏大,包括片岩(平均约5%)与石英集合体(平均约3%)等。云母类矿物颗粒较大,平均大小为200μm,最大可达600μm。该组样品还常见微晶质集合体形态的碳酸盐矿物,且在局部区域呈成团状富集(图3A-B)。接近1/3的样品包含破碎、棱角状的贝壳碎片(图3C),上述特征均指示了人为掺入的特征。主量元素分析结果显示,A组泥芯CaO含量普遍较高(平均为6.96%),与岩相观察到的大量碳酸盐矿物一致。

图

2

三星堆青铜器泥芯矿物粒径及含量对比。(A.矿物粒径分布;B.云母含量及粒径范围;C.石英含量及粒径范围;D.岩屑类型及含量)

图

3

A组泥芯岩相照片及SEM图像。(A-B.SXDK-049 碳酸盐矿物不规则分布;C.SXDK2-062 泥芯中贝壳及成分;D.SXDK2-120 片岩及碳酸盐矿物;E-

F

.

SXD

K-105

云母及碳酸盐矿物。

)

B组粉砂与粗砂比例高,矿物组成以石英、长石为主,仅存在少量细小云母颗粒(1-2%,<150μm)及重矿物(图4A),岩屑种类较少且风化严重。C组泥芯粒度偏细,以粉砂为主,黏土含量较高,砂含量较低。矿物组成与B组相似,未观察到岩屑(图4B)。B、C两组泥芯成分接近,均具有高Si低Ca的特征,后者K2O偏高可能与较多的黏土含量有关。

图

4

B、C组泥芯及地质样品岩相照片。(A.SXDK-069

容器兽首

;B. 同一器物的腹部;C.SXDS12 河砂样品;D.SXDS04 土壤样品)

将三星堆青铜器泥芯岩相和成分分组情况与器类、器物取样部位的信息相结合,A组对应人像/面具、神树、鸟喙形器等非容器类青铜器泥芯样品,该组泥芯可能是在同一处或相近作坊中生产。B组对应容器兽首以及圆口方尊肩部,主要取自盲芯样品,C组对应容器腹片、容器圈足以及容器其他部位,主要取自内芯及顶范。容器类器物泥芯(B组、C组泥芯)包含的主要矿物类型基本类似,指示了原料相近的地质来源。泥芯岩相和成分特征与铜器类型存在显著关联,表明其来源具有多样性,不同器类可能来自不同的铸造地。

研究结果还显示,A组矿物组成与三星堆遗址附近的河沙和土壤特征接近,部分样品的元素成分与当地河砂样品有所重叠,原料可能来自遗址周边地区。B、C两组泥芯的成分数据,与长江中下游地区青铜器泥芯重合度较高(图5)。需要指出是,基于主量成分的对比尚难以实现外源器物铸造地的准确指征。

图

5

泥芯与土壤样品主量元素PCA散点图。(A.三星堆青铜器泥芯样品;B.三星堆泥芯与本地土壤河砂样品;C.商周时期中国主要铸铜作坊泥芯及土壤样品)

岩相与成分分析结果显示,三星堆出土容器类与非容器类器物的泥芯原料存在显著差异,指示了不同类型的青铜器可能在不同地区铸造。其中,神树、面具等非容器类器物可能为本地化生产,而容器类器物与长江中下游地区可能有着紧密的联系。本文的研究结果表明,四川盆地在商代晚期可能已出现本地化的铜器铸造生产,并与周边地区存在密切的联系,进一步丰富了对商代青铜冶铸技术物料网络和区域文化交流的认识。

本研究得到了科技部科技基础资源调查专项(2022FY101501)、中国博士后科学基金(2022M720408)、北京科技大学青年教师学科交叉项目(FRF-IDRY-21-020)等支持。感谢四川省文物考古研究院谢振斌研究馆员、北京大学陈建立教授、武汉大学张昌平教授、北京科技大学潜伟教授、钟日晨教授和王冬冬副教授在研究过程中给予的指导与帮助。

Lian, H.†, Zeng, X.†, Liang, P., Liu, S., Ran, H., Guo, J., Zhang, J., Mei, J., Chen, K*. 2025. Deciphering the origins of Sanxingdui bronzes through petrographic and elemental analysis of casting cores, 178, 106212.

https://authors.elsevier.com/c/1kqet15SlU4bsd

连蕙茹†,北京科技大学科技史与文化遗产研究院,讲师

曾晓天†,北京科技大学科技史与文化遗产研究院,博士研究生

梁培,北京科技大学土木与资源工程学院,副教授

刘思然,北京科技大学科技史与文化遗产研究院,教授

冉宏林,四川省文物考古研究院,研究馆员

郭建波,四川省文物考古研究院,副研究馆员

张吉,北京科技大学科技史与文化遗产研究院,特聘副教授

梅建军,李约瑟研究所,所长

陈坤龙*,北京科技大学科技史与文化遗产研究院,教授