云南祥云县大波那木椁铜棺墓出土铜器研究

时间: 2011-07-07 点击: 次

来源:考古 作者:李晓岑,韩汝玢

|

前言

云南大理白族自治州祥云县大波那木椁铜棺墓,是滇西青铜文化中特点较为突出的大型墓葬。20世纪60年代对其进行了发掘,出土了上百件铜器,为滇西地区首次科学发掘的青铜时代墓葬。出土遗物有铜棺鼓、农具、兵器、工具和装饰品等,其中铜棺、鼓、马和纺织工具等遗物为滇西地区考占发掘中首次出土。40多年来,祥云大波那木椁铜棺墓作为滇西少数民族地区具有代表性的青铜文化墓葬,一直受到考占学者的关注,在墓葬的年代和族属等方面也多有讨论。本文对该墓中出土的铜器进行了取样和分析,并对铜器的加工技术和年代等问题作进一步探讨。

所取的铜器样品共9件,包括棺、鼓各1件,兵器2件(墩、矛各1件),生产工具5件(锄3件、凿和纺织工具各1件)。对样品进行镶样、磨样、抛光,铜器样品用二氯化铁盐酸酒精溶液浸蚀,样品制备好后,在德国生产的LeicaDM 4000M金相显微镜下进行显微组织观察并照相。用同一样品在配有LinkAN 10000能谱仪的剑桥S - 250M K 3扫描电子显微镜下进行成分分析。

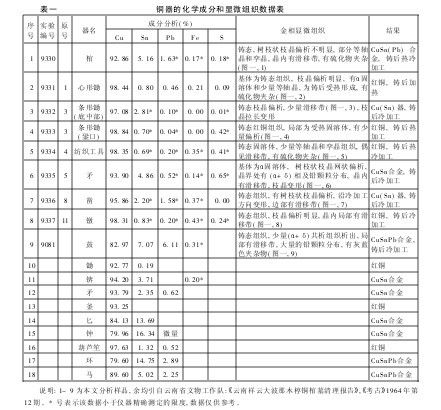

一、铜器的化学成分和显微组织

本文对祥云大波那出土的9件铜器样品进行金相组织和化学成分分析,并引用原报告发表的9个化学成分数据。这样,祥云大波那共有18件铜器经过化学成分分析(表一)。

18件经过化学成分分析的铜器样品中,有7件是红铜器,占38.9%,包括心形锄、条形锄、纺织工具、墩、锄、釜、葫芦笙。锄和墩为红铜器,作为生产工具质地较软;有8件是铜锡合金,占44.4%,包括棺、条形锄、矛、凿、锌、矛、匕、钟;有3件是铜锡铅合金,占16.7%,包括鼓、环、马。青铜器共占61.1%,说明祥云大波那木椁铜棺墓的年代己为铜时代。但红铜器仍占较大比例,反映了当时祥云大波那青铜文化仍处于较早的发展阶段。

加入锡的铜器中,有3件(匕、钟和环)锡的含量超过10%,其中钟的含锡量最高,超过16%。铜棺、鼓和马的锡含量在5%至10%之间。这些器物或纹饰丰富,或外形复杂,而锡的加入会改善其性能。铜矛、锌和凿作为兵器和工具,含锡量在2%至5%之间,与红铜相比,己有较高的硬度。加入铅的铜器中,除1件鼓的铅含量为6. 11%,其他2件(环、马)的含铅量均小于3%,均为低铅的青铜。

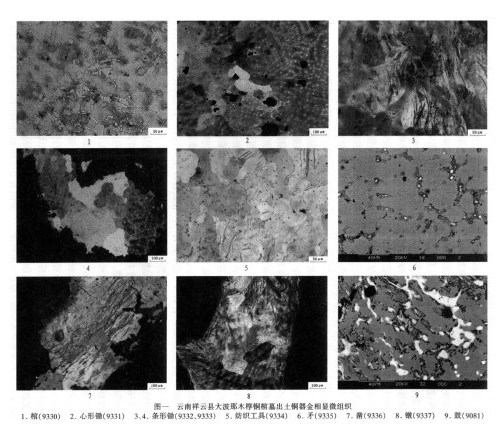

对9件铜器样品进行显微组织观察,结果显示:经过铸后热冷加工的有2件,为棺和纺织工具,显微组织的特征为铸态组织,但有部分等轴品和孪品,品内有滑移带;经过铸后加热的有2件,为心形锄和条形锄,显微组织为铸态组织,有部分等轴品和孪品组织;经过铸后冷加工的有5件,为矛、条形锄、凿、墩和鼓,显微组织为铸态组织,品内有滑移带或枝品变形。经金相鉴定的9件铜器都经过铸后冷热加工,这在云南青铜时代墓葬出土铜器中少见。多数样品的显微组织中还夹杂灰蓝色的硫化物。

二、铜器制作技术讨论

祥云大波那木椁铜棺墓出土的铜器数量有100余件,类型丰富,特点鲜明。通过对其中一些铜器样品进行技术鉴定和分析,可了解青铜时代洱海区域的铜器制作技术和与之相关的文化面貌。

祥云大波那墓葬出土的铜棺,为云南青铜时代遗物中所仅见,在我国的考占发现中也极为罕见。铜棺为7块铜板构成,长达2米,表面布满各种匕禽走兽的阳纹。此件铜棺外形为十栏式建筑式样,具有当地文化特色。本项研究所取的样品是铜棺顶部一侧的外沿残部。对其进行的化学成分分析表明,其含锡量为5. 16%,而含铅量仅为1. 63% ,再对照此样品的描电镜背反射像,只显示极微量的铅颗粒分布,由此鉴定该样品的化学组成应为铜锡一元合金而1964年发掘报告公布的铜棺化学成分为铜89. 60%、锡5. 02%、铅2. 25%,虽未说明所分析的样品取自铜棺7块铜板中的哪一块,但所测数据与此次所测数据相当接近。显微组织分析表明,样品的基体为铸态组织,但在a固溶体组织中可观察到部分等轴品,品内有较多滑移带,这是铸后进行了冷热加工的痕迹(见图一,1),说明铜棺铸成后,各块铜板的表面还进行过加热,再对整块铜板进行加工和修饰,但加工量不均匀。

祥云大波那木椁铜棺墓出土的铜鼓,为滇西地区首件经科学发掘出土的铜鼓,属早期万家坝型。鼓面作四角光芒,其余部分素面,造型原始,极类似铜釜的外形。鼓面小,面径有23厘米,为云南出土的早期铜鼓中最小的一件。化学成分分析为铜锡铅二元合金,其含铅量为6% 01964年发掘报告公布的铜鼓化学成分为铜87. 96%、锡6. 87%、铅3. 46%。虽然前后所测两组数据铅含量有差别,但铜鼓取样部位不同却反映了铅分布不均匀的现象。因为铅不溶于铜锡合金,在合金中往往呈颗粒状不均匀分布。此件铜鼓的含铅量也是祥云大波那木椁铜棺墓出土铜器被测样品中最高的,在早期的铜鼓中少见。显微观察表明,样品的基体为铸态组织,品界中可见少量滑移带,应是铜鼓铸造后经过了局部的修饰加工。样品的显微组织中还有大量的铅颗粒呈弥散分布,并夹杂蓝灰色硫化亚铜(见图一,9)。

祥云大波那木椁铜棺墓出土的合瓦型编钟,是一种具有中原地区文化特点的乐器。其造型不同于楚雄万家坝具有地方特点的羊角钮型编钟。此件编钟表面遍布蛇形雷纹,为铸造而成。1964年发掘报告公布其化学成分为铜锡合金,含锡量较高,达16. 34%,pJ能是为了编钟音质的需要而加大材质的含锡量。《考工记》载金有六齐:“六分其金而锡居一,谓之钟鼎之齐”。祥云大波那木椁铜棺墓出土编钟的含锡量与六齐说中钟鼎的含锡量(16. 6%)竞十分吻合,这只是巧合,还是有长期制作工艺经验的表现,或是此件编钟传自内地,日前尚无法判断。在祥云检村,也发现3件战国晚期至西汉时期的合瓦型编钟,它们都是反映青铜时代祥云地区贵族社会生活的器物。大波那木椁铜棺墓出土的葫芦笙,是迄今国内所见同类乐器中最早的一件,其材质为红铜,是否对葫芦笙的声学性能有影响,也有待进一步研究。

祥云大波那木椁铜棺墓出土的1件铜釜,外形与同墓出土的铜鼓十分近似。其材质为红铜,没有其他合金元素。除此之外,楚雄万家坝和昆明羊甫头出土的早期铜釜,经化学成分分析,其材质也为红铜。这些铜釜的外形都十分相似,具有云南地方特点。铜釜的红铜材质,一方面反映了早期铜器时代的特征;另一方面,铜釜作为一种炊具,没有像铜鼓那样被加入有害健康的合金成分铅,这很有意义。

祥云大波那木椁铜棺墓出土的铜农具中,经过化学成分分析的有4件锄,包括条形铜锄和心形铜锄,其成分全部都是红铜。对其中3件锄进行了显微组织观察:1件条形锄为铸态组织,显微组织中有少量滑移带,可能是使用中形成的(见图一,3) ; 1件心形锄(见图一,2)和1件条形锄(见图一,4)为铸态组织,显微组织中有粗大的a固溶体及少量等轴品,说明铸后还经过少量的热锻加工,显微组织中均未见滑移带。在邻近地区,楚雄万家坝占墓群的大墓中也出土了大量铜锄,经成分分析,其材质也是红铜。这些情况或许说明在滇西地区出土的这些早期农具均含微量锡,质地较软,是否为实用器,或只是专门用于贵族大墓的随葬品,反映当时的丧葬习俗,尚待确定。

祥云大波那木椁铜棺墓出土的铜兵器和工具中,经过化学成分分析的有墩、矛·锌、凿匕等,经过显微组织观察的有墩、矛和凿。这些兵器和工具的外形具有滇西青铜文化的特点。其中墩为红铜,显微组织为铸态,但有部分滑移带,r.,:,经过铸后冷加工或抢磨,可能是实用器(见图一,8)。矛、锌和凿的含锡量在2%至5%之间,为含锡量较低的锡青铜,但与红铜相比,仍具有一定的强度。矛的显微组织为铸态加热组织a固溶体,品界有(a+ s)相及铅颗粒,并有滑移带,说明种经过铸后冷加工,提高了合金的硬度和强度,应是实用器(见图一,6)。凿的显微组织为铸态,边部的品内有少量滑移带,可能是使用中形成的(见图一,7)。而1件匕的含锡量较高,达13.7%,有更高的强度和硬度,适于实用。

祥云大波那木椁铜棺墓还出土了儿件铜质纺织工具,有打纬刀、分经器、工形器等,这是云南地区出土的最早的纺织工具。其中1件纺织工具经过化学成分分析,其材质为红铜,显微组织为铸态,有少量等轴品和孪品,说明此件纺织工具铸后种经过少量的热加工。组织中偶见滑移带,可能是使用中产生的痕迹(见图一,5),应是实用器。此后在昆明羊甫头、江川李家山等滇文化的墓葬中也出土了大量的铜质纺织工具,成为云南青铜文化的一大特色。

祥云大波那木椁铜棺墓出土了1件铜马,这是云南考占发掘中发现的最早的马的形象马上有人,说明战国早期云南地区己出现经过驯化的家马,并为人所骑乘。1964年发掘报告公布此件铜马的化学成分为铜锡铅二元合金,但锡和铅的含量均较少,锡为5 . 02% ,铅为2. 25%。铜马属外形较复杂的器物,加入锡和铅有利于改善铸造性能,士h}}R加铜液的型性能和流动性能,便于铸造。此后有马和骑马形象的青铜器在滇文化中多有发现。

三、墓葬的年代

关于祥云大波那木椁铜棺墓的年代,历来都有很多争议。1964年发表的发掘报告认为:“此墓所显示的社会发展阶段比晋宁石寨山占墓的要原始一些,如果认为石寨山占墓是处于青铜时代的鼎盛阶段,那么,此墓则是处于青铜时代的早期阶段了。”但在报告中又说它的时代最早不超过西汉中期,这种表达是有矛盾的。1966年,童恩i1,发表文章,推测其年代大约为公元前3世纪或更早一些。

1977年中国科学院考占研究所实验室种对祥云大波那木椁铜棺墓的木椁进行了碳十四测定,结果为距今2350士75年,即公元前400士75年}3 I,处于战国早中期,以后这一结论被考占研究者广泛采纳。但近年来有些学者对碳十四测定的年代提出质疑。有学者将大波那木椁铜棺墓出土的器物与四川}I I云南出土的青铜时代器物进行比较,认为该墓的年代约为西汉景帝至武帝前期lal也有学者将大波那木'13-铜棺墓出土的部分器物与滇文化器物进行类型学比较,认为墓葬年代应为西汉中期。

为进一步确定祥云大波那木'13-铜棺墓的年代,2007年,在祥云县文物竹理所对该墓的木'13-进行了取样,经北京大学考占文博学院用新的加速器质谱仪(AMS)进行碳十四年代分析,结果为距今2425士55年,即公元前475士55年,处于战国早中期,比过去碳十四测定的年代稍早。由于AMS是新的高精度分析仪器,这一结果应是准确的。

从化学成分看,祥云大波那木椁铜棺墓出土的铜器中,仍有较大比例的红铜,而晋宁石寨山和江川李家山出土的铜器中则有技术比较成熟的青铜器,红铜器很少。大波那木椁铜棺墓没有出土铁器,更不见占滇国常见的在铜器表面镀锡等装饰工艺。这些情况说明大波那木椁铜棺墓的年代处于青铜文化的较早期阶段。一元合金8件、铜锡铅二元合金3件,此墓年代为青铜时代。但红铜器仍占较大比例,说明墓葬的时代处于青铜文化较早期的发展阶段。

对其中9件铜器样品进行了显微组织观察,结果表明,经铸后热冷加工的有2件,经铸后热加工的有2件,经铸后冷加工的有5件,全部铜器都经过铸后冷热加工处理,这在云南青铜时代墓葬出土铜器中少见。

通过对部分铜器的技术分析可知,祥云大波那木'13-铜棺墓出土的铜器,有的具有滇西青铜文化特色,有的受内地汉文化影响,有的还对以后的滇文化产生较大影响。对该墓的木'13-进行新的碳十四测定表明,墓葬的年代为战国早中期。

附记:本项研究工作得到云南省博物馆郭净、马文斗、土丽明、樊海涛等先生的大力帮助,实验工作得到北京科技大学博士研究生负雅丽的帮助,在此表示衷心感谢!

(责任编辑:admin) |