西周晚期制陶作坊中的生产组织:材质与几何形态学分析提供的新见解

时间: 2025-07-04 点击: 次

来源: 作者:

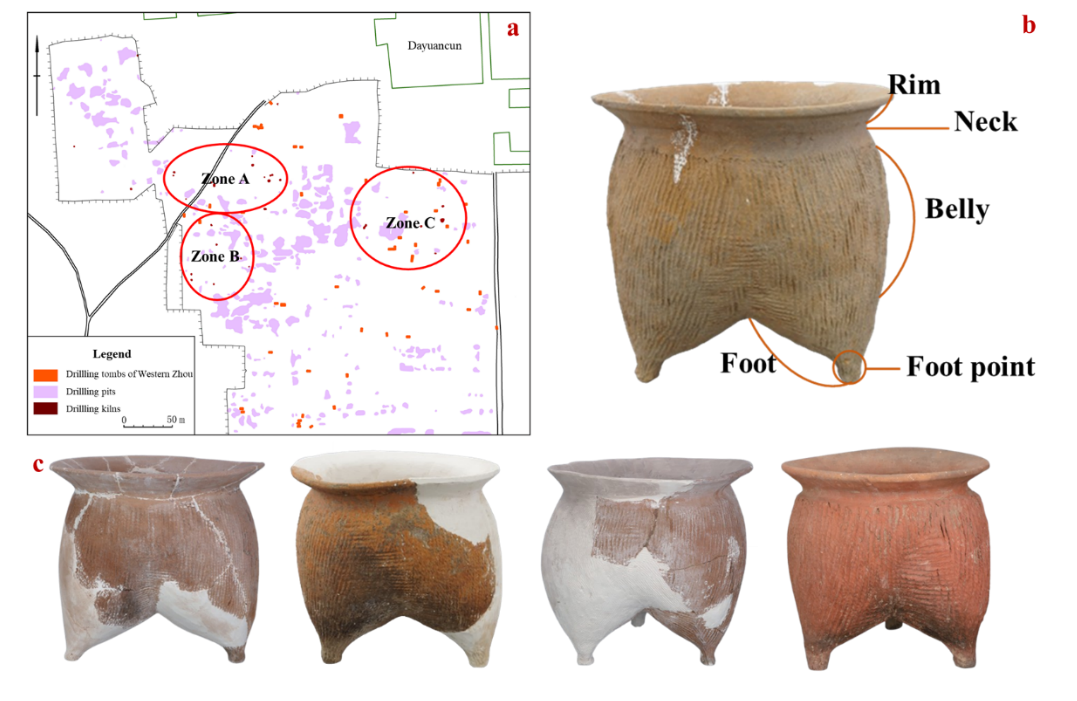

如何在手工业作坊中识别出不同的生产组一直是备受学者关注的研究问题。在以往的研究中,研究者通常利用材质特征、成型工艺和陶器类型等一系列指标来区分不同的生产组,却鲜有将陶器形态与材质特征的分析结合起来,界定生产组之间的差异。针对这一问题,本研究开发了一种基于Micro-CT和几何形态测量(GMM)的方法,整合陶器的形态与材质的信息,对陕西西安大原村制陶作坊遗址中出土的疙瘩鬲进行了研究。该遗址是西周晚期偏早阶段专门烧制夹砂褐陶分裆鬲的制陶作坊,是目前丰镐遗址内发现最大规模的制陶作坊,显示了西周中晚期丰镐遗址手工业规模的大幅扩张,是研究西周中晚期手工业生产组织模式的重要材料。根据中国社会科学院考古研究所丰镐队对大原村制陶作坊的发掘与整理工作,制陶作坊大致有东部、西北和西南三片陶窑分布密集区,各区域均有发现陶窑及操作间、与制坯相关的灰坑、水井、窖穴和灶等生活类遗存和疑似陶工墓葬等组成的“工、居、葬合一”的工坊区。本文从Micro-CT扫描重建后的三维模型中同时得到了疙瘩鬲口沿的材质与形态信息,将疙瘩鬲样品分成了三个材质组,利用几何形态测量学方法定量分析了这些疙瘩鬲口沿的形态特征,将其聚为4类。以往民族学和实验考古的研究成果显示口沿形态特征可用于识别同一个作坊内陶工的个体身份,对于一个作坊内的不同生产组具有较好的指示意义。通过整合材质与形态分析的结果,我们发现大原村制陶作坊内三处陶窑密集区出土陶鬲在形态和材质上都存在一定差异,表明这三个区域可能属于不同的生产组。结合考古背景,我们认为大原村制陶作坊属于“全面式”的生产组织模式,每个区域的陶工都能完成从原材料到成品的整个加工过程,并且在口沿制作工艺上存在独特的技术特征。该成果已发表于Journal of Archaeological Science: Reports 第65期。

1、材料与方法

本文以大原村遗址内出土的夹砂褐陶疙瘩鬲为研究对象,共选取标本63个,涵盖遗址内三个陶窑分布密集区。大部分标本出土单位为陶窑及其对应的操作坑,另外还选取了陶窑周边水井、陶窑火膛以及与制坯密切相关灰坑出土的标本。大原村出土的疙瘩鬲皆属于同一个类型的夹砂陶,陶色以褐陶为主,特征为侈口、卷沿、束颈、鼓腹、微分裆、疙瘩状足、颈部以下饰绳纹。这种夹砂褐陶分裆鬲在丰镐遗址西周中晚期遗存中常见,而在周原遗址和洛邑发现较少。根据初步观察,疙瘩鬲样品在口沿和颈部上存在细微差异,但是,这种差异比较难用普通的测量数据量化。

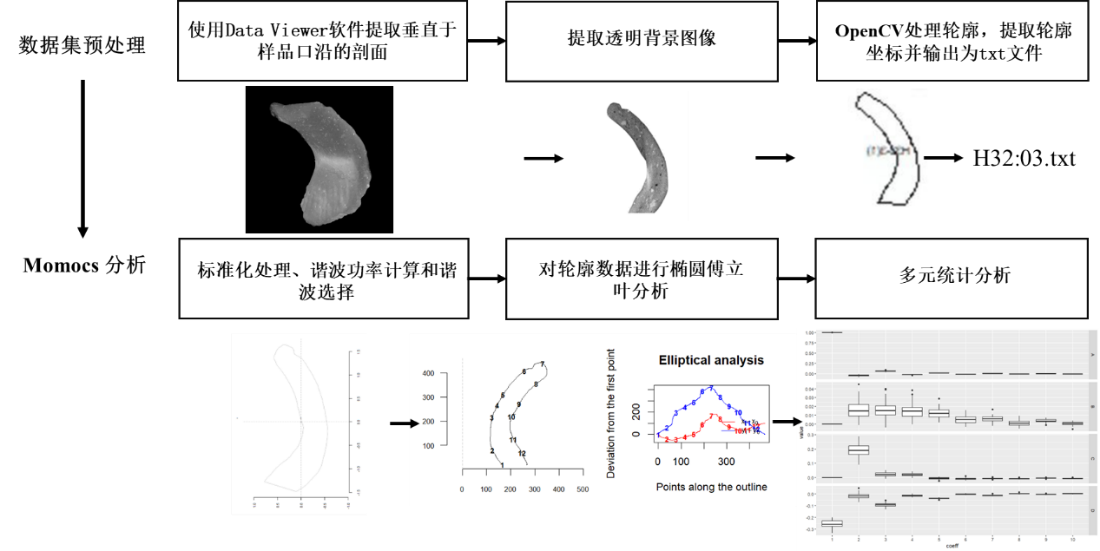

本文使用Bruker SkyScan 1273 Micro-CT对所有的样品进行了分析,扫描完成后采用NRecon v.7.1.0软件将2D投影图像转换为3D实体。之后利用Data Viewer软件对重建后的图像进行了分析和处理,提取疙瘩鬲样品的口沿剖面形态特征以及包括羼和料数量、尺寸、方向、基质等的材质信息。为了验证CT结果对疙瘩鬲样品材质的分组的准确性,本研究还将对部分样品进行了岩相和成分分析。

a: 大原村制陶遗址钻探遗迹分布图; b. c:典型疙瘩鬲照片

之后本研究对于疙瘩鬲口沿部分截面进行了几何形态学分析。首先使用python的OpenCV 3.3.0工具包对CT扫描处理的疙瘩鬲口沿轮廓进行提取,再基于R 语言的Momocs包对疙瘩鬲样品的口沿进行椭圆傅里叶分析。根据谐波功率计算,确定了谐波数为10时可以较好的表征口沿的形态特征,得到10组椭圆傅里叶描述子,共40个变量。

GMM分析工作流程

2、分析结果

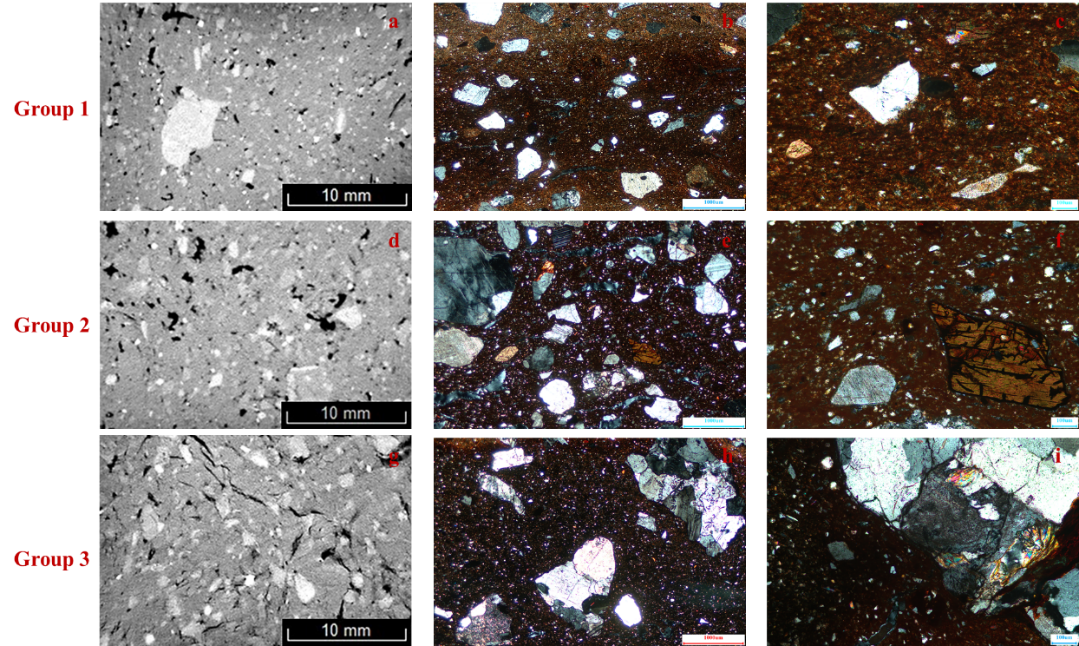

根据CT三维模型中疙瘩鬲样品的黏土基质、孔隙、矿物颗粒数量和尺寸的特征,可以将疙瘩鬲样品分为3组。材质组1黏土基质较细腻,孔隙较少,羼和料的尺寸也较小,大部分直径小于1 mm。材质组2黏土基质较粗,孔隙形状不规则,有长条形空隙,其基质中含有一定量的粉砂和细砂,羼和料特征则与材质组1相似。材质组3基质与组2相似,但羼和料的大小和磨圆度都较高,羼和料平均尺寸超过2 mm,孔隙也较多。总的来说,三种材质组在矿物组成和黏土基质方面都比较相似,差异性主要体现在基质中的粉砂含量与羼和料颗粒的大小及磨圆度上。岩相和成分分析的结果总体上与CT模型的观察结果吻合,验证了该方法的有效性。

图a、b、c:组1典型岩相照片和CT截面图;图d、e、f:组2典型岩相照片和CT截面; 图g、h、i: 组3典型岩相照片和CT截面

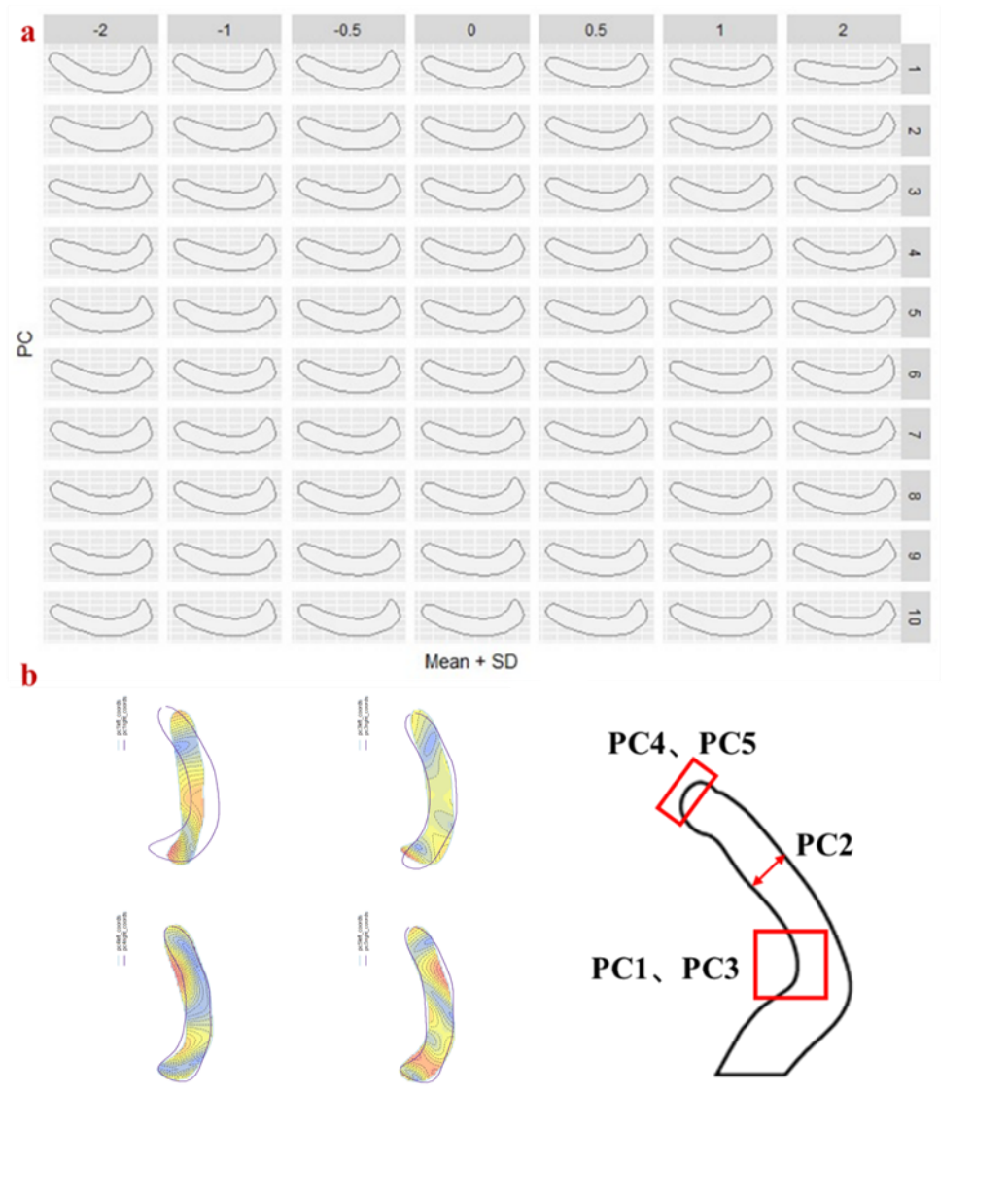

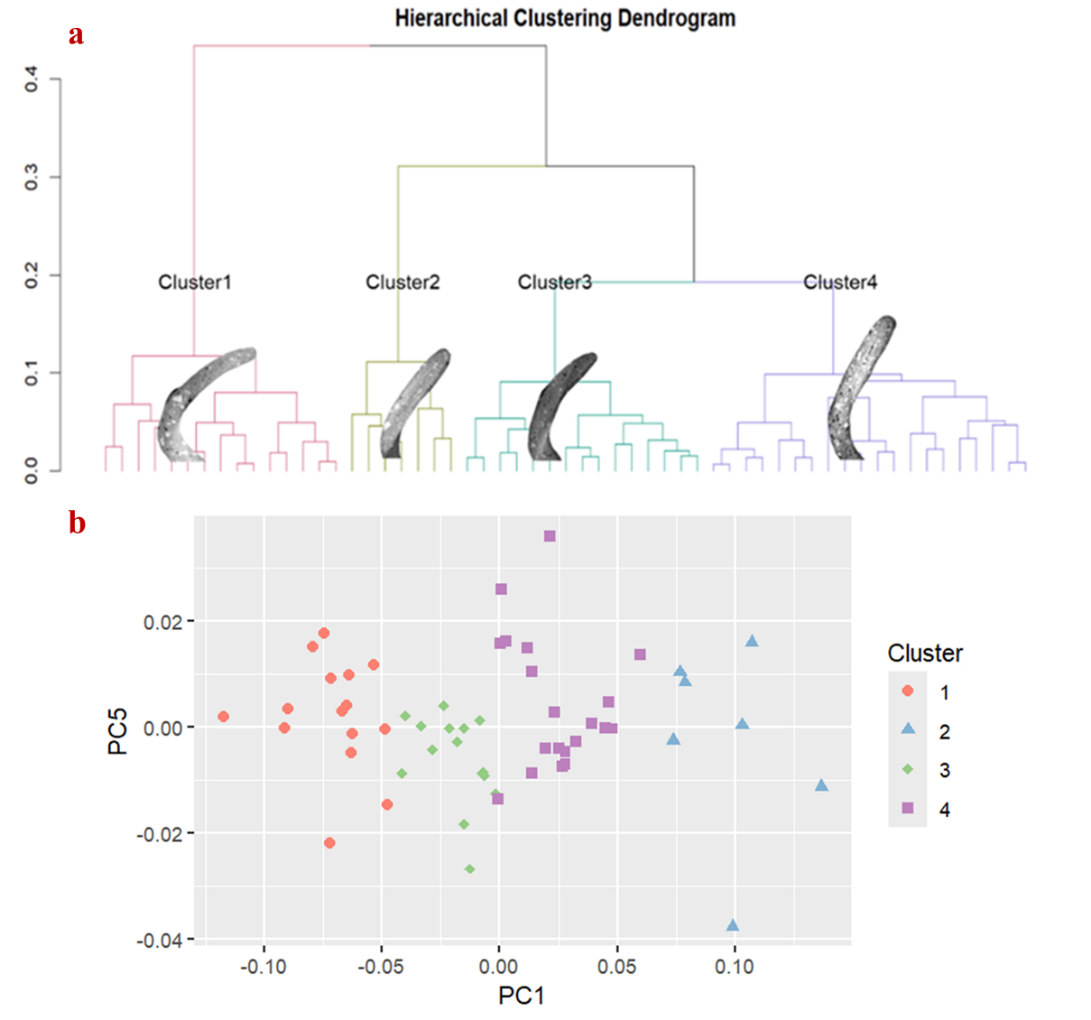

对提取的40个傅立叶描述子进行主成分分析,提取出了疙瘩鬲口沿部分较为显著的形态变化特征。根据PC贡献表和各主成分代表的形状特征可知,PC1主要体现了口沿的沿下角的大小变化,PC2代表口沿厚度变化,PC3代表束颈深浅变化,PC4则表示口沿从尖唇向圆唇的变化,PC5表示从圆唇到方唇的变化。

对除PC2外的另外4个PC值进行聚类分析可以将样品聚为4类。其中形态1类样品的PC1值最低,其特征是口沿沿下角最小,口沿整体更卷。与形态1类样品相反,形态2类样品PC1值最高,口沿形态直立,外撇程度低。形态3类样品呈现出一个独特的特征,口沿有一个类似“三段式”的转折,口沿上有一个小平台。形态4类样品数量最多,其PC5值最高,特征为圆唇,形态4类样品的PC1值也较高,口沿整体形状呈现出比较直立的特征。

a): 前十个PC的形状变化,每个±3标准差; b): 疙瘩鬲形态变化热图

a:利用PC1、3、4、5进行层次聚类的结果; b:利用PC1、PC5绘制的四类样品散点图

3、作坊生产组织模式

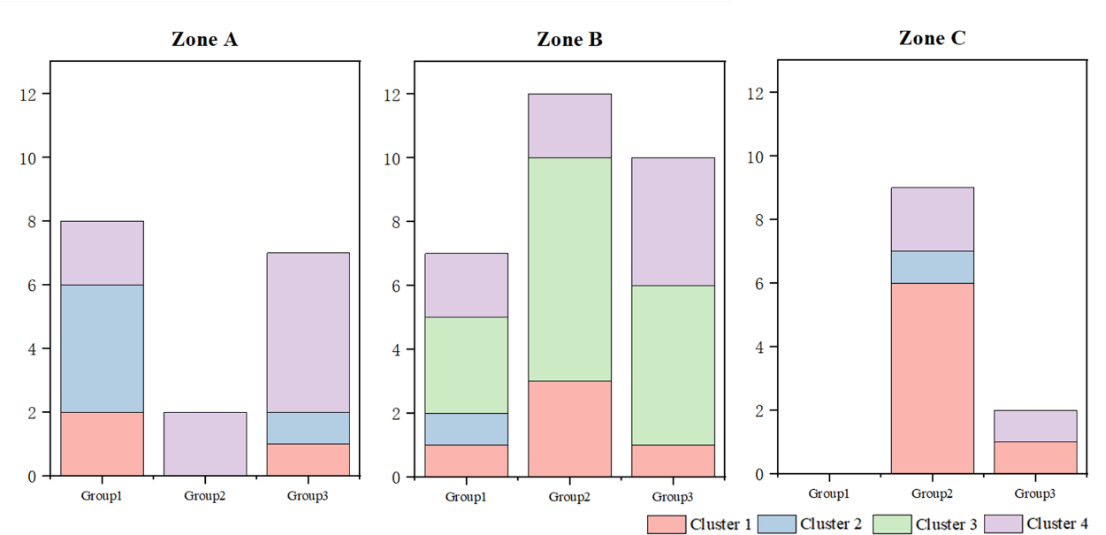

对大原村三个陶窑分布密集区样品的材质和形态信息进行统计的结果显示,A区和C区都有自己区域内主要的材质和形态偏好。A区样品中多数口沿呈现出直立的特征,对应于形态4类(53%),少量为形态2类(29%),口沿也较为直立,外撇程度。口沿较为直立的陶鬲似乎是A区的主流。A区多使用材质1组和材质3组,材质2组样品数量极少。

C区的大部分样品则多属于形态1类(64%),特征为口沿较卷,口沿的沿下角小。材质上,大部分的形态1类样品都属于材质2组,与A区的材质选择截然相反,显示了形态与材质较好的对应关系。

B区内则同时发现了4种形态类别的标本,其中形态3类是该区域独有的,且在B区中所占比例最高,其特点是在口沿上有一个小平台,呈现出“三段式”的口沿特征。B区样品三种材质组的比例较为接近,说明了B区域制作材料的原则更为复杂。

从总体上看,口沿形态与陶窑分区之间的对应关系较好,说明在大原村制陶作坊中,比起材质的选择,陶器的成型与烧制之间的联系更为密切。统计三个区域内部材质组与形态类别的对应关系,可以发现在区域A和C内部,材质组与形态类别之间有较好的对应关系 。B区最常见的是形态3类,却并不能对应某一材质组,可以根据其使用不同的材料特征进一步划分为亚组。每个亚组可能以自己的陶窑为中心,在B区域内部作为更小的生产单位进行运作。

A、B、C区材质组与形态类别对应关系堆叠图

以上分析显示,在大原村制陶作坊内部可能存在多个生产单元,并可以通过疙瘩鬲产品的形态和材质特征进行区分。每个区域都有主要的材质和形态特征,结合陶窑发现和制陶工具的出土情况,我们认为每个生产单元都应能够完成从原材料获取到烧制产品的整个生产过程,属于“全面式”的生产模式。

4、结论

对大原村制陶作坊遗址的材质和形态的综合分析显示,西周晚期的制陶作坊具有一个复杂和分层的组织结构。大原村制陶作坊遗址使用了3种不同类型的材料来制作疙瘩鬲,每种材料都有自己独特的黏土基质和羼和料特征。遗址内的陶工至少使用了4种不同的口沿制作技艺。各区域出土的疙瘩鬲在内部表现出材料和形态的一致性,但是在不同区域之间存在着显著差异,显示坊内部存在独立的陶工生产组,且每一组都能完成从原料到成品的整个生产过程。这一研究方法为理解西周时期制陶作坊的生产技术与生产组织模式提供可行的路径。

发表信息

Ning, F., Fu, Z., Liu, Suhui, Liu, Siran, 2025. Decoding potter groups of the Western Zhou: insights from material characterization and geometric morphometrics analysis. Journal of Archaeological Science: Reports 65, 105195.

链接

https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2025.105195

作者简介

宁帆,北京科技大学科技史与文化遗产研究院,硕士研究生

付仲杨,中国社会科学院考古研究所,研究员

刘素慧,北京科技大学科技史与文化遗产研究院,硕士研究生

刘思然,北京科技大学科技史与文化遗产研究院,教授