昆明呈贡天子庙和呈贡石碑村出土铜铁器的科学分析

时间: 2011-07-07 点击: 次

来源:文物保护与考古科学 作者:李晓岑,?O雅丽,韩汝

|

0引言

呈贡天子庙古墓群位于昆明市呈贡县,于1979年1月到1980年2月进行了发掘。其中M41号大墓为贵族墓葬,出土各种随葬金属器物300多件,有兵器、生产工具、纺织工具、生活用具、乐器和装饰品等。经过放射性碳一14测定,M41号墓的撑木距今为2290土70年(已经年轮校正),年代处于战国中晚期。其他43座中小型墓葬都是平民墓,出土戈、矛、剑、斧、蹲、削、爪镰、釜、鼎、五牛盖贮贝器、鼓、铃、圆形扣饰、长方形扣饰、镯等器物195件y。这些中小型墓葬处于战国中期到西汉前期。

呈贡石碑村古墓群位于昆明市呈贡县,1979年11月进行了第2次发掘,清理古墓65座,全部是平民墓葬。出土了铜器78件,有兵器、生产工具、装饰品,带钩等,出土铁器23件,收集金属器物57件。其文化面貌与呈贡天子庙古墓群的早期墓十分相近,呈贡石碑村早期墓的年代处于战国中晚期,晚期墓则为西汉晚期至东汉初期。

呈贡石碑村和呈贡天子庙的早期墓葬,与昆明羊甫头和晋宁石寨山古墓群在文化特征上相似,在滇文化中处于承上启下的地位。但除个别样品进行过金相研究外,对其进行系统的科学研究工作一直阙如。为了解古滇地区铜铁农具、兵器和工具的制作工艺,采用金相显微镜组织观察和扫描电子显微镜分析的方法,对昆明呈贡天子庙和呈贡石碑村出土的战国至西汉时代部分铜器和铁器进行分析。

1样品的采取和实验方法

1.1样品采集

在昆明市博物馆和云南省文物考古研究所取到了13个金属样品。其中,昆明市博物馆取到铜器样品10个,有戈、矛、锌、锄、插、削,均属于生产工具和兵器。其中有3个样品(矛、插、锄)是呈贡天子庙M41号大墓出土的器物,年代处于战国中晚期,1件戈是呈贡石碑村第2次发掘M21号出土,为西汉时期中小型墓。另有5个石碑村和1个天子庙的铜器样品,器物只登记了总号,没有墓号。

云南省文物考古研究所取到呈贡石碑村出土的3件铜柄铁刃剑样品,1件为铜柄,1件是其铁刃,另1件只有铁刃,均没有总号和墓号,所取样品的外观,表面无任何花纹,呈红褐色,很像有铁锈。

1.2样品制备

在北京科技大学冶金与材料史研究所的实验室中,对样品进行镶样、磨样、抛光,铜器样品用三氯化铁盐酸酒精溶液浸蚀,铁器样品用4%硝酸酒精溶液浸蚀。

1. 3样品分析方法

样品制备好后,样品

9201,9202,9203,9205,9206 ,9208 ,9210

在德国生产的

NEOPHO'I`21

型卧式金相显微镜下进行金相组织的观察并照相,样品

9204 , 9209 , 9211

、呈

1

、呈

2

和呈

3

采用

Lei-caDM4000M

金相显微镜进行金相观察和照相。用同一样品在配有

LinkAN10000

能谱仪的剑桥

S-250MK3

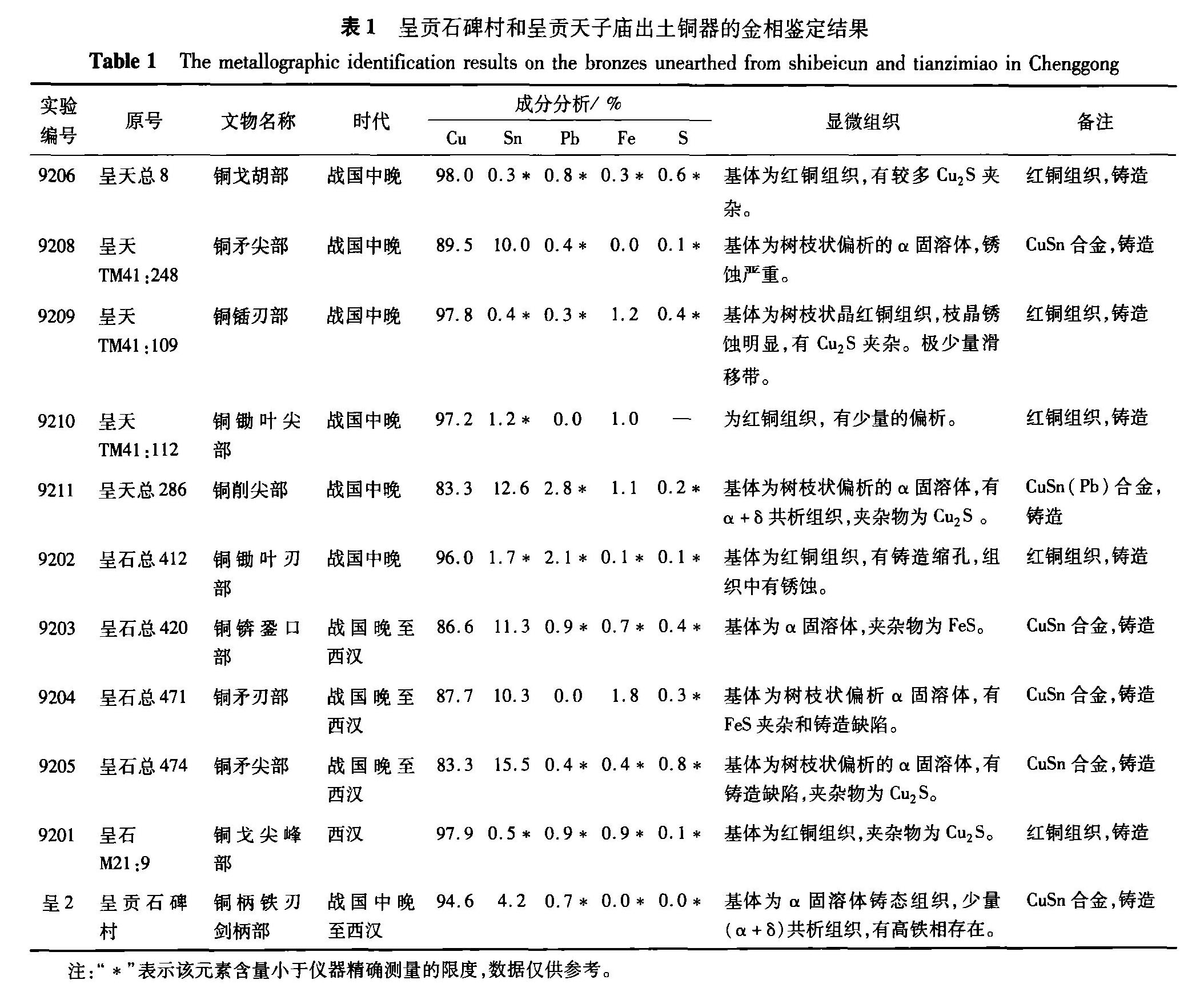

扫描电子显微镜进行了成分分析。结果列于表

1

中。

2呈贡天子庙和石碑村铜器化学成分

成分分析显示,这两处墓葬出土的11件铜器中,5件为红铜,6件为锡青铜合金。其中,呈贡石碑村有2件(锄、戈)红铜,4件铜锡合金(锌、矛2,戈),呈贡天子庙有3件红铜(戈、插、锄),2件铜锡合金(矛、削)。9211铜削(呈天总286)含少量Pb,可能由矿物中带人。样品中均未发现铜锡铅合金。

在6件铜锡合金中,有5件是对兵器和生产工具的刃部进行鉴定,其铜含量均在83%以上,锡含量在10. 3%一15. 5%之间,比较稳定,并有相当的硬度。另1件铜柄铁刃剑柄部的含锡量为4. 2% ,有较好的韧性。作为对比,前人曾采用扫描电镜能谱分析过石碑村剑鞘饰的成分,为铜92. 67 % , Sn含量6. 12%[’〕,硬度相对低,但塑性较好,便于加工。

呈贡天子庙M41号大墓出土的3件兵器和农具,有2件红铜器,1件铜锡合金。另外只有1件戈样品出土于呈贡石碑村M21号墓,其他样品均没有墓号,但可肯定都出自中小型墓,器物经过分析也是红铜器和铜锡合金两种。大墓和小墓的铜器在材质上并没有明显的区别。

2件戈的外形根据童恩正的分类,为BI型a式,其化学成分均为红铜。2件锄外形相同,化学成分为红铜。3件矛均为无格式,为铜锡合金,含锡量在10. 0%至15. 5%之间,说明这3种兵器和农具的化学成分比较稳定。其他镑1件、插1件、削1件、剑柄部1件、鞘饰1件为铜锡合金。分析的样品中没有发现铜锡铅三元合金,可能与取样种类和数量的局限性有关。

3呈贡天子庙和石碑村铜器的金相组织

11件铜器样品进行了金相显微组织观察,均为铸造而成。其中有5件是红铜组织,如9210呈天TM41 ;112)铜锄(图1) , 9209呈天TM41 ; 109铜插刃部(图2)0 6件样品为铜锡合金铸造组织,基体为。固溶体,有树枝状枝晶偏析,如9204铜矛(图3 ) ,9211铜削(呈天总286)样品取自削尖部,金相观察表明为典型的铜锡铸造组织,有(。+s>共析组

织均匀分布

(

图

4)

。

尤其应注意的是,这些铜器都是兵器和生产工具,有g件样品(矛3件、戈、插、锄、锌、削)均取自器物的尖锋部和刃部,但金相鉴定显示为铸造组织,除插的显微组织有极少量滑移带外,其他器物均没有发现锻造和冷加工的痕迹,说明这些兵器、农具和工具绝大多数在制作后未经过使用。天子庙M41号大墓,出土的农具除插使用过外,锄和兵器矛经鉴定是随葬器,石碑村M21号为中小墓,出土的兵器戈也是随葬器,反映了当时滇人贵族和平民阶层都有这种丧葬习俗。

铜器特别是农具仅作为随葬器,在云南青铜文化中较常见,如春秋战国时代的楚雄万家坝、祥云大波那和昆明羊甫头出土的一些农具经过金相检测,绝大多数都没有发现使用过的痕迹、说明把农具作为随葬器的习俗在云南青铜时代很普遍,反映了对农耕的重视,也是云南古代出土农具数百件,位居全国之冠的原因。

金相显微镜下观察,这些样品的铸造缺陷较多,组织中多为Cu,S和FeS夹杂,应是随铜矿中带入的,说明铸造器物采用了粗铜制成,与上述随葬品的分析相吻合。扫描电镜背反射像显示,样品中有高铁相存在,这应当是器物表面有铁锈的主要原因,另外,当地埋藏的土壤为富含铁质的红土,器物表面也易发生氧化铁的粘结物。

I件呈贡石碑村铜柄铁刃剑的柄部(样品呈2)经过金相显微观察,为铜锡合金铸态组织,有(a十s)相析出,扫描电镜背反射像表明这个样品有微量高铁相存在(图5)。

4呈贡石碑村铁器的金相组织

对2件呈贡碑村出土的铜柄铁刃剑的铁刃部进行鉴定,器物年代约为战国晚期到西汉时期r样品呈1为呈贡石碑村出土的铜柄铁刃剑的铁刃部(其铜柄部分为样品呈2),显微观察表明,基体为珠光体和铁素体,沿加工方向单相夹杂,组织较均匀,晶粒大小和含碳量组织显示分为四层,含碳量高处为0. 6%,含碳量低处为0. 3%(图6)。这件器物的材质为锻制的亚共析钢,具有较高的强度和韧性,作为兵器,性能是十分优良的。

另一件样品呈3也是呈贡石碑村出土的铜柄铁刃剑的铁刃部,显微观察表明,基体为魏氏体组织,含碳量0. 12%图7),由于锈蚀严重,残留的金属颗粒较少,所以观测到的含碳量与此件器物铁质实际含碳量有一定差别。作为兵器,魏氏体的出现会降低器物的强度、韧性和塑性。

由于这2件铜柄铁刃剑形制具有明显的滇文化特点,可能为云南当地制作或某地为其制作,说明至迟在西汉时期,锻制的亚共析钢已出现在云南滇池地区。

5结论

通过对昆明呈贡天子庙和呈贡石碑村出土的战国至西汉时期11件铜器进行化学成分分析,结果表明,5件为红铜,6件为铜锡合金。其中,2件戈和2件锄均为红铜,而3件矛的锡含量在10. 0%至15.5%之间,有比较稳定的化学成分。

对11件铜器进行了金相显微组织鉴定,有10件农具、兵器和工具为铸造制作而成,未见铸后冷热加工的特征,是随葬器物,反映了云南青铜时代贵族和平民阶层的丧葬习俗。

对

2

件铜柄铁刃剑的铁刃部经金相鉴定,其材质为亚共析钢,作为兵器,具有优良的性能。说明战国至西汉时期,云南滇池地区已出现亚共析钢锻制而成的钢剑。

|