秦汉长城的建筑能量学研究

时间: 2025-07-25 点击: 次

来源: 作者:

近年来,建筑能量学(Architectural Energetics)逐渐被运用在考察古代建筑中,逐渐成为了热门话题。本研究通过创新的建筑能量学方法,深入探讨了中国秦汉时期北方边境防御墙建设的劳动力投入及其与秦帝国迅速崩溃的内在联系。研究团队由来自北京科技大学、美国得克萨斯理工大学、英国伦敦大学学院、中国人民大学的学者组成,结合最新的田野调查数据、3D记录技术、实验考古学元分析,建立了一套量化古代大型工程建设劳动力成本的系统方法。相关成果近期发表于科技考古权威期刊Journal of Archaeological Science。

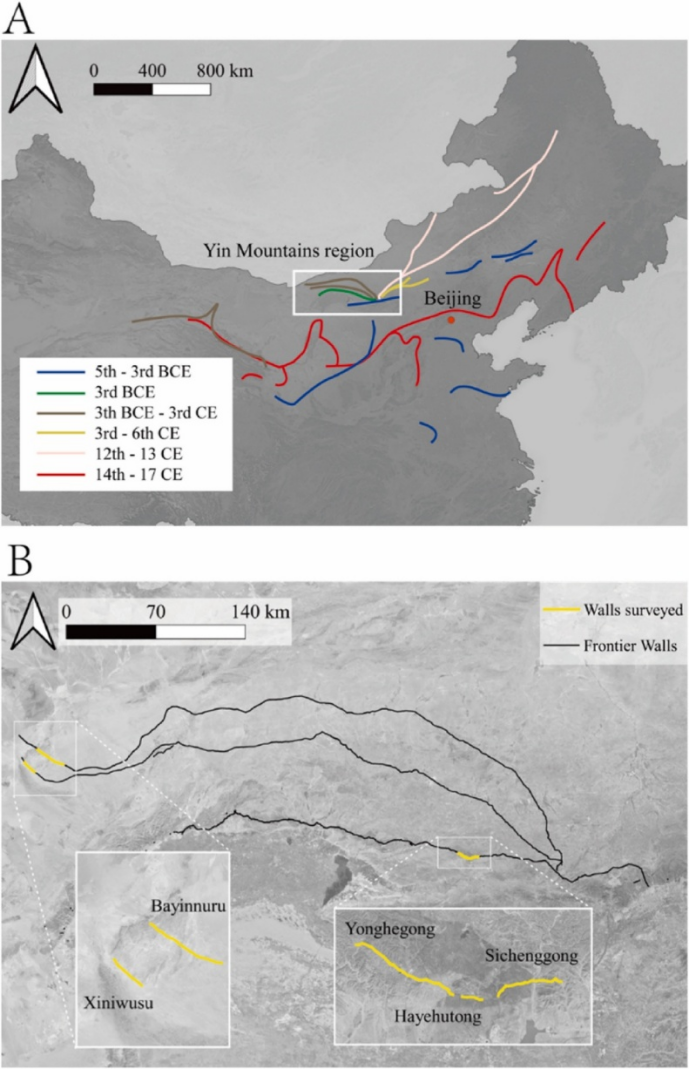

图1 研究区域与研究段落

1.研究背景

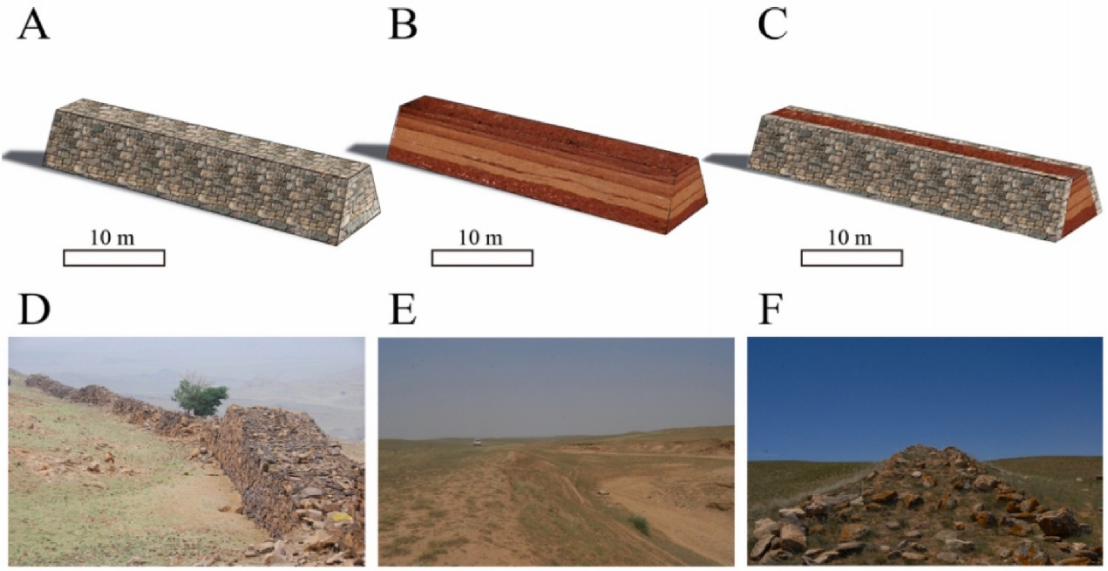

研究聚焦于阴山山脉地区的秦汉长城遗址(图1),通过实地调查将防御墙分为三种主要类型:石砌墙、夯土墙和混合材料墙。每种类型的墙体都有其独特的建筑特征和施工工艺,研究人员对各类墙体及其附属设施进行了测量和记录(图2)。

图2 三种类型墙体

2.研究方法与结果

在研究方法部分,论文系统阐述了建筑能量学的应用框架。对于石砌墙,研究人员考虑了石块开采、场地平整、墙体砌筑等多个工序的劳动力投入,并创新性地将石块按大小分类计算不同的砌筑效率。夯土墙的劳动力计算则基于压实效率和干密度等参数,参考了相关实验考古学的研究成果。混合墙的劳动力需求则是前两种方法的综合。这种精细化的计算方法使得劳动力估算更加准确可靠。

研究结果显示,秦长城建设的总劳动力投入约为550万人日,考虑到监督人员后,实际参与建设的总人数达到约3万人。更严峻的挑战来自后勤供应,由于边境地区农业基础薄弱,需要从内地长途运输粮食,运输效率仅为39%左右,为此需要额外动员约32.7万人从事运输工作。当考虑到同期进行的其他大型工程和军事行动时,这种系统性资源动员对帝国造成的压力就更加明显了。

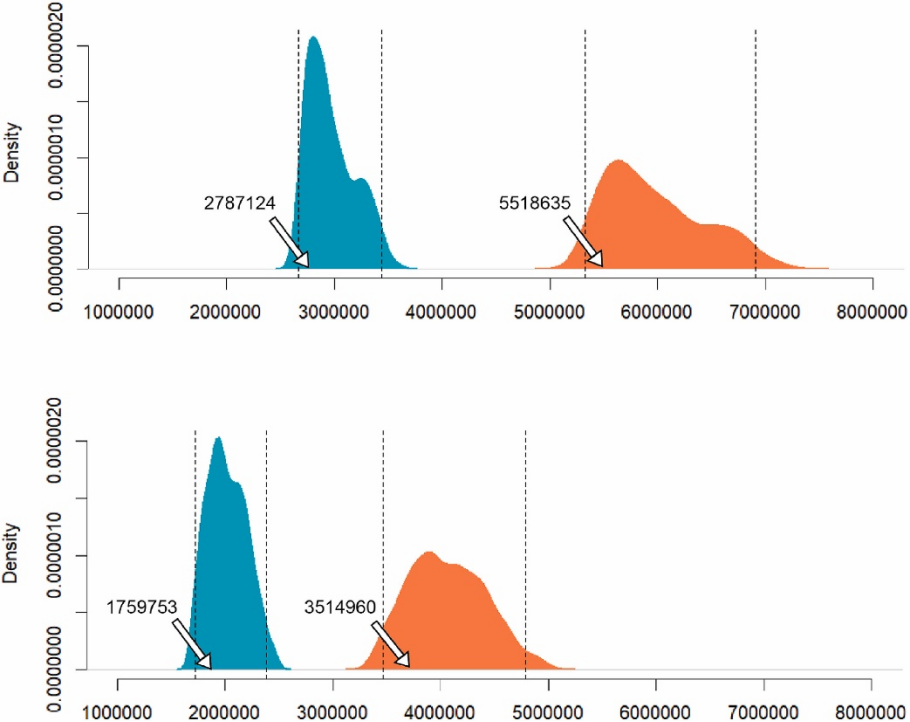

图3 所需人工时的蒙特卡洛模拟结果

研究通过蒙特卡洛模拟量化了秦汉长城建设的劳动力投入差异(图3),结果以概率密度分布呈现(图中箭头标示作者推荐的点估计值)。在5小时工作制参数下(橙色区域),秦长城建设需532.7–690.5万人日(95%置信区间),而汉长城仅需346.9–474.9万人日;若按10小时工作制计算(蓝色参考区域),秦、汉的劳动力需求分别降至267.2–343.8万人日和172.3–238.2万人日。这一结果不仅揭示秦朝工程负荷显著高于汉朝,同时通过对比凸显了劳动强度假设对估算的敏感性,概率密度分布则直观展现了估算结果的不确定性范围。

论文最后将劳动力数据与历史文献记载的强制移民记录相结合。研究表明,单独看长城建设的劳动力需求远不足以导致帝国崩溃,但当与同时期进行的其他大型工程、军事行动和强制移民政策相结合时,就形成了对国家资源的过度抽取。这种系统性压力最终超出了帝国的承受能力,导致了迅速崩溃。这一发现不仅深化了我们对秦帝国灭亡原因的理解,也为研究古代大型工程与国家稳定性的关系提供了新的分析框架。

3. 结语

这项研究的价值不仅在于其具体的历史结论,更在于其开创性的观察模式。通过建筑能量学的量化分析,将原本模糊的历史叙述转化为可验证的科学数据,为考古学和历史学研究提供了新的研究范式。论文中详实的数据记录和严谨的不确定性分析也为后续研究提供了可靠基础。未来,这种方法可以应用于其他古代大型工程的研究,帮助我们更全面地理解古代社会的组织能力和资源管理水平。

本研究得到了科技部科技基础资源调查专项(2022FY101501)、国家留学基金委(202108060157)等支持。感谢伦敦大学学院Tim Williams教授、李秀珍研究员、多伦多大学谢礼晔教授、固阳县文物保护中心落和平、乌拉特后旗文物保护中心布和在研究过程中给予的指导与帮助。

发表信息

Li, Z.†*, Fontana, G., Bevan, A., Li, R. 2025. Frontier walls, labour energetics and Qin imperial collapse, Journal of Archaeological Science, 181, 106313.

全文链接

https://authors.elsevier.com/a/1lTre15SlU4c6L

代码和数据链接

https://zenodo.org/uploads/15796615

作者简介

李泽浩†*,北京科技大学科技史与文化遗产研究院

Giacomo Fontana,德克萨斯理工大学社会学、人类学和社会工作系

Andrew Bevan,伦敦大学学院考古研究所

李如瑾,中国人民大学历史学院