五十两银锭是明代官铸银锭,其用途、形制和重量等特征的历时性变化见证了明代白银货币化与税收白银化的复杂进程,是研究明代币制改革和国家经济体系的重要资料。本研究通过梳理357枚明代五十两银锭的特征信息,总结了明代各类型五十两银锭的时空变化规律并结合文献理解其背后动因。明代早期到晚期,五十两银锭的生产单位由中央转移至地方,银锭形制从单一走向多样化。至明代晚期,各地银锭形制形成地方性特征,且呈现出王朝腹地相似度高,边疆各地差异较大的格局。与形制的多样化趋势不同,银锭的重量逐步接近标准的五十两且精密度上升,这源于中央政府对砝码管理和税银问责制度的逐步建立。此外,各地税银起运比例和运输路线对银锭的形制特征也存在显著的影响,起运比例大和运输路线重合度高的地区之间银锭形制更接近,五十两银锭一方面见证了明代赋役体制改革中税银生产与管理政策的蜕变,同时也反映了明代晚期各地税银的起运图景。该研究成果近期发表于《中国国家博物馆馆刊》2024年第8期。

1.明代五十两税银银锭发现情况

本研究的材料

为已

公布的17个考古遗址和文物保藏单位

的

357枚明代银锭,其主体来自于墓葬

、

窖藏

和明末江口战场

遗址,各遗址出土的银锭来源广泛

。

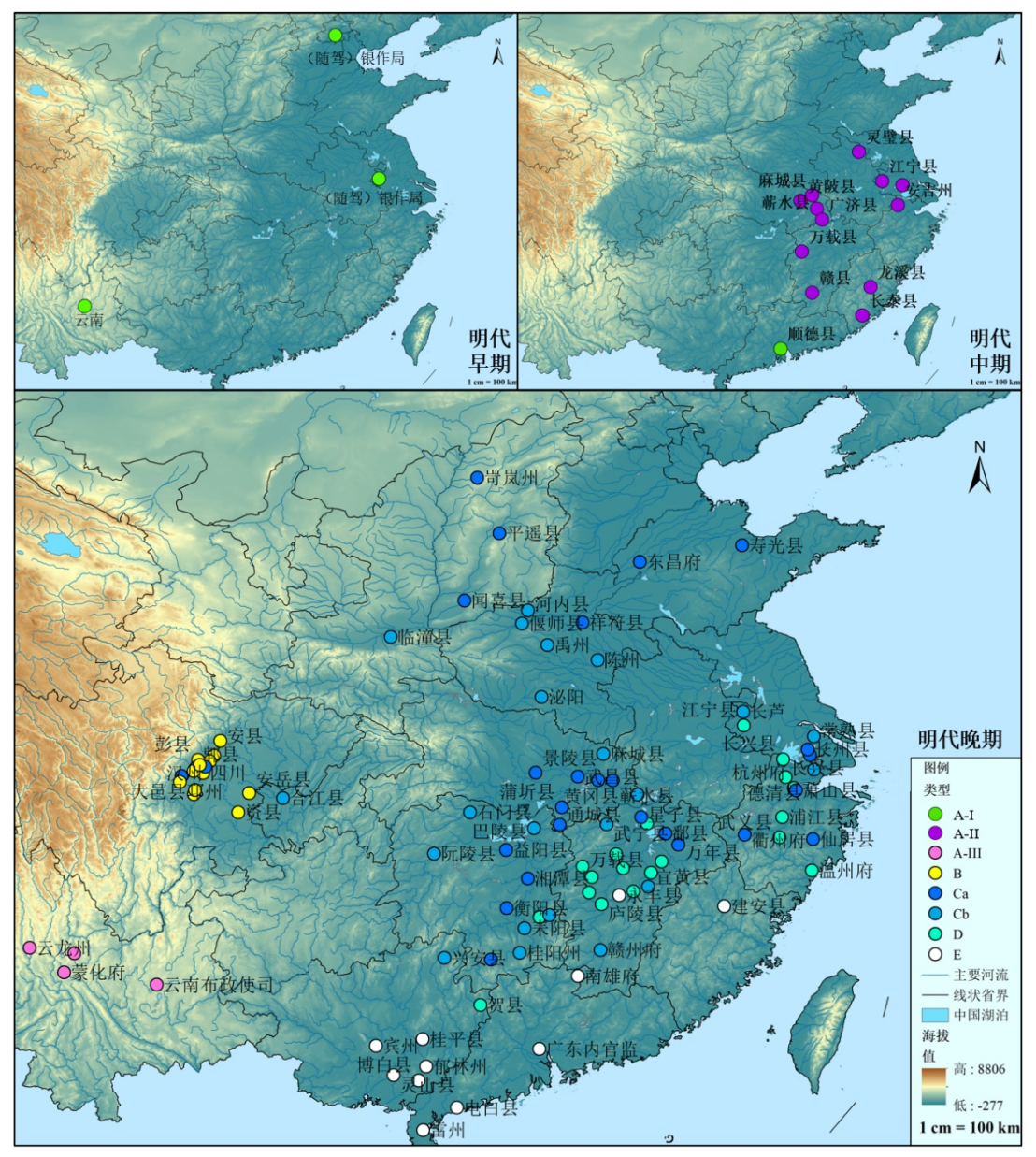

由铭文可知,这些银锭分别来自116个不同的生产地点(图一)。

图一 已公布明代五十两税银银锭生产地点分布示意图

依据已公布的明代五十两税银银锭材料,

根据

银锭形状、翅长和高度等特征,可将

其

分为A、B、C、D、E五型(图二)。

A型银锭的铭文面正投影可见四角,表面光滑,铭文面较平,两端起翅短且翅形规整。部分银锭锭首弧度、高度和长宽比存在差异,根据铭文内容可知A型银锭生产时间跨度较大,根据年代早晚

将

A型银锭形制细化分为3式

;

从A I式到A III式,银锭逐渐立体,且呈由细长到短宽的变化趋势。

A I式锭首弧度较小,高度小,银锭整体风格扁平而瘦长;A II式锭首弧度较A I式略大,高度更高,银锭比永乐时期更显宽厚;A III式较A II式银锭高度增高,银锭立体度更高,铭文面面积变小。同时,银锭长宽比进一步缩小,铭文面较A II式更加短宽。

B型银锭的铭文面正投影不见四角,表面光滑,铭文面较平,银锭首尾两端的弧形非正圆弧,略尖,束腰短,银锭整体接近椭圆形。两端起翅较短,多有向内的弯折。

C型银锭的铭文面正投影不见四角,表面粗糙,铭文面不平,中间低,四周高,常伴有阶梯状升降。两端起翅长度较长,多可见向内卷曲。依据银锭侧面是否存在折棱可分为Ca和Cb两个亚型。Ca型银锭侧面可见清晰的折棱,底部常有凸起,Cb型银锭侧面不见折棱,锭身更圆润。

D型银锭铭文面正投影不见四角,表面粗糙,铭文面不平,中间低,四周高,常伴有阶梯状升降。两端起翅长度较C型略短,常有弯曲。束腰长而宽,收敛程度小,银锭铭文面正投影接近于圆角方形。

E型银锭锭首圆弧极小,带有四角,表面光滑。铭文面中间低,四周高。两端起翅不明显,银锭高度较高,整体接近于立方体。

图二 明代五十两银锭类型与分期

明代早期和中期银锭形制特征较为单一,A I和A II分别对应这两个时期的五十两银锭形制特征。明代晚期银锭类型较为丰富,同时包括A III、B、C、D、E五型,银锭的形制特征在明代呈现出单一到多样的演化,至明代晚期呈现鲜明的地域性特征(图三)。

图三 明代各期不同类型银锭分布图

明代早期的五十两银锭税种以田赋折色及其派生银为主,常见的“金花银”或“花银”铭文即来源于此。明代中晚期,一条鞭法的赋税改革直接影响了税银应用范围与流转方式,此时五十两银锭是从全国各地方向中央缴纳各类税赋最主要的运输形式

。

银锭铭文也显示明代晚期的五十两银锭的生产单位均为地方政府,不见内府机构生产的银锭,说明银锭生产地点发生了下移,进而导致了明代晚期银锭形制的多样化。

由于明代白银始终以称量货币的形式流通,重量和成色是衡量白银价值的实际尺度。依据已公布银锭重量和铭文中的铸造年代信息绘制图四,显示明代银锭重量的标准化程度随时间推移不断上升,最终稳定在五十两标准重量1865克附近。在白银货币化进程中,五十两银锭的重量监管趋于严格。

图四 明代银锭重量散点图

此外,由于明代晚期五十两银锭由地方铸造,针对银锭运输的监管和问责制度也被逐步建立。《明世宗实录》中记载,嘉靖十三年(1534年)根据税收流程的具体分工对银锭解运过程进行了权责归属,“定数不足,责在解官,分两不足,责在运司”,使得押解人员和机构之间的责任更加明确。万历时期,税银账目是官员考核的重要内容

,

官员在任期间,税银进出的账目会经过严格的核对与问责。“备造册揭五本,一送接管,一送部司,一送巡视,一送工垣,一留自照”。

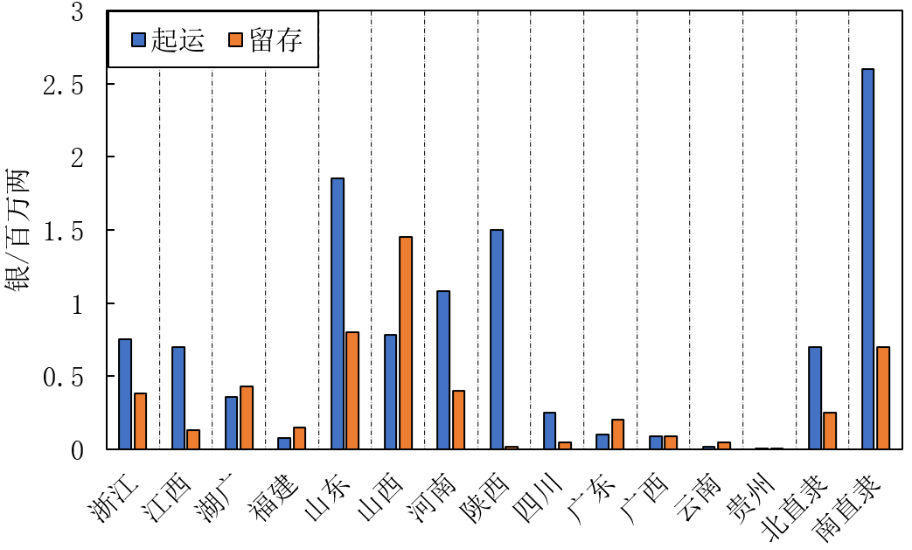

明代晚期各地税银可分为起运和存留两部分,留存部分指留在地方政府用于当地日常行政的税银,起运是指由地方政府运输至中央政府的部分税银,因此各地方政府的起运情况是国家白银流通的重要部分。万历年间明代

各

省起运税银体量差异较大,山东、山西、河南、陕西及南北直隶的起运体量较大。相对地,福建、广东、广西、四川及云南等边疆地区的税银起运量较少。对比上述地区银锭的形制可知,起运量较大的地区间银锭多为Ca和Cb型。C型银锭是明代晚期分布范围最广,出土数量最多的类型,其生产地点分布并不受布政司行政边界的限制,即使在属于边疆地区的四川也存在少量C型银锭。与之相反,税银起运量较小的云南、四川、广西、广东等边疆地区银锭均具有相对独立的形制特征,与常见的C型银锭具有明显差异,可能与这些银锭较少运往中央有关。值得注意的是,这些地区内部不同地点所生产的银锭却具有较为统一的形制特征,这一现象说明这些地区内部同样存在银锭生产的规范,各府、州、县向布政司起运税银时也须按照这一规范生产银锭。

图五 各省税银起运与存留体量统计柱状图

明代早期到晚期,五十两税银银锭的应用范围逐渐广泛,从以田赋折色为主逐渐涵盖政府日常开支、人口管理、专项收入和军事等诸多用途。在此过程中,银锭的生产单位由中央转移至地方,而后银锭形制从单一向多样化趋势发展,至明代晚期各地形成地方性特征。五十两银锭的重量也同时发生变化,逐步接近标准的1865克,且精密度上升,这源于中央政府对砝码管理规定的逐步

加强

。另外,除了银锭生产与监管制度的作用,各地税银起运量和运输路线对银锭的形制特征也存在显著的影响。五十两税银作为赋税制度最重要的实物载体,其铭文、形制及重量等特征为理解明代白银进入货币体系的过程和“一条鞭法”全面推行后的经济结构提供重要线索。

*本研究为北京市社会科学基金青年学术带头人项目:文物溯源视野下的明代晚期白银 流通研究(21DTR044)阶段性成果。感谢中国钱币博物馆杨君研究员、中央民族大学民族学与社会学学院赵俊杰教授、北京大学考古文博学院丁雨研究员在研究过程中给予的指导与帮助。

发表信息:刘田,刘思然,刘志岩.明代五十两税银银锭的考古学观察[J].中国国家博物馆馆刊,2024,(08):99-110.

刘田,北京科技大学科技史与文化遗产研究院,博士研究生

明代五十两税银银锭的考古学观察 - 中国知网 (cnki.net)

https://wap.cnki.net/touch/web/Journal/Article/ZLBK202408007.html