海昏侯刘贺墓出土编磬壳状结构和风化粉末研究取得重要进展

时间: 2025-09-18 点击: 次

来源:本站原创 作者:科史文苑

江西南昌西汉海昏侯刘贺墓为我国迄今为止发现的保存最好、结构最完整的西汉列候墓,其中出土了编钟、编磬、竹木乐器等成组的高等级礼乐器,具有极高的历史、艺术和科学价值。为研究海昏侯刘贺墓编磬现存部分的材质特征及其独特外观的成因,北京科技大学科技史与文化遗产研究院联合中国社会科学院科技考古与文化遗产保护重点实验室、江西省文物考古研究院,对海昏侯刘贺墓编磬现存壳状结构及风化粉末(图1)开展了系统分析研究,研究成果于2025年9月5日以Investigation of weathering powder and armor-like crusts on Marquis of Haihun’s chime stones为题,长文线上发表于Nature Portfolio旗下文化遗产研究领域国际期刊npj Heritage Science。

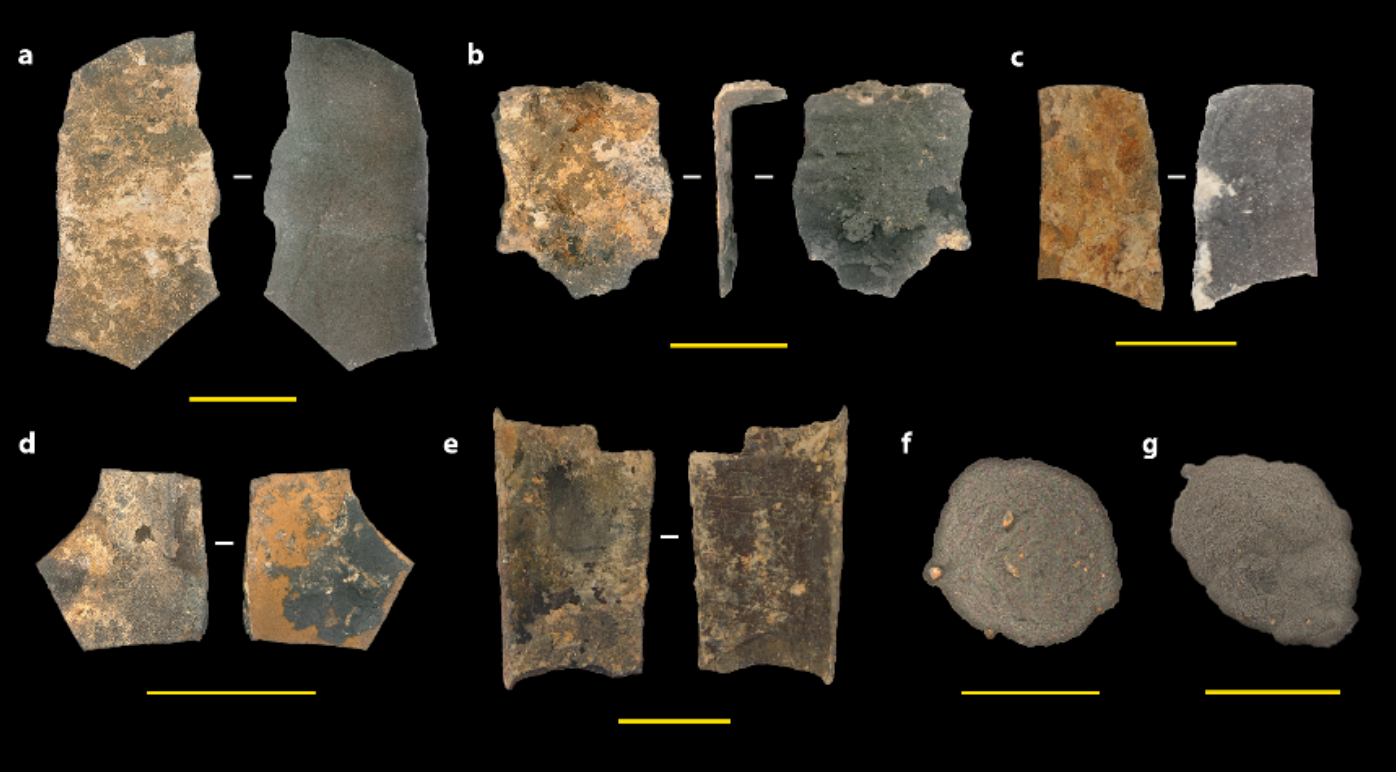

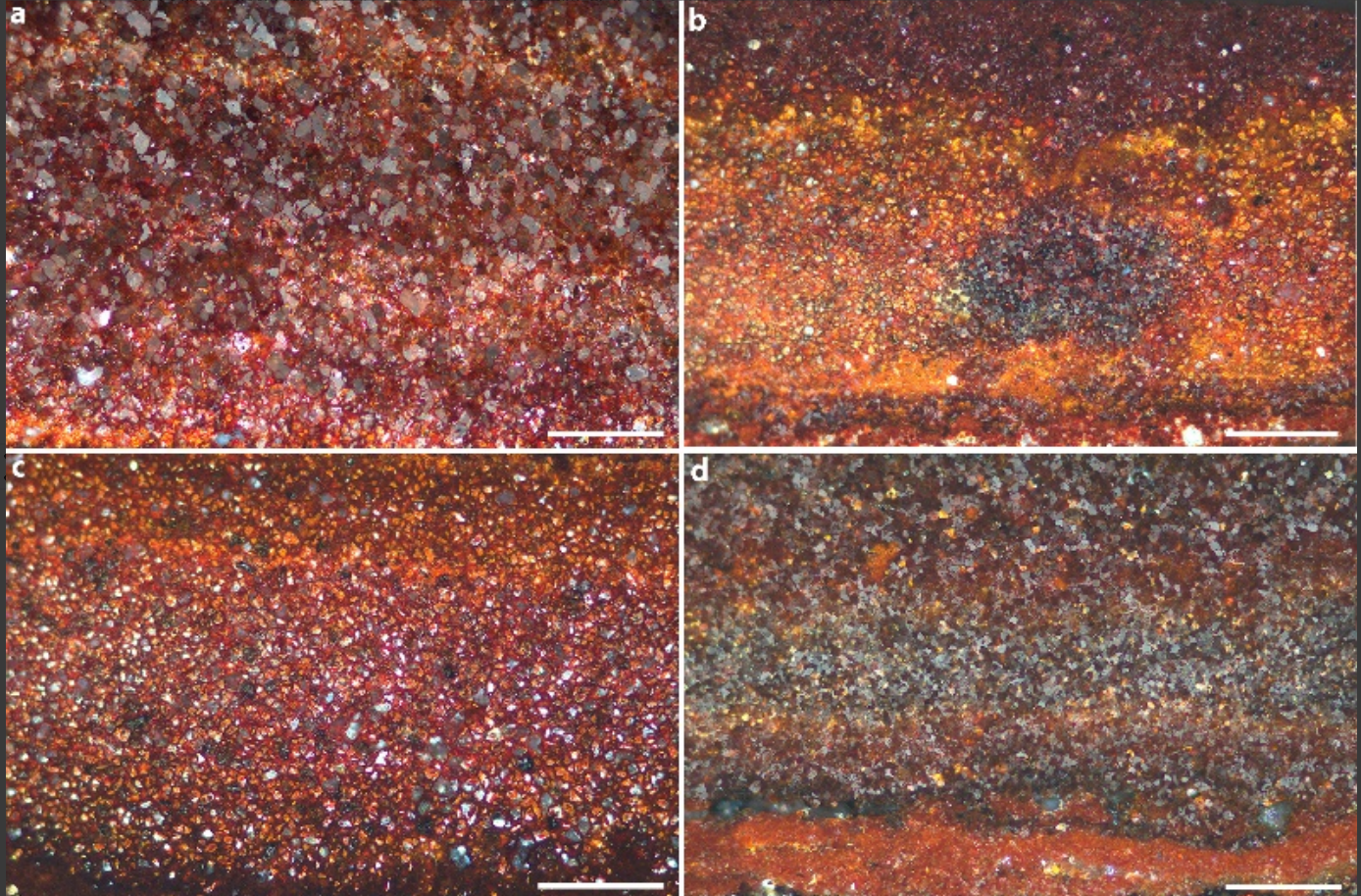

图1 编磬结壳(a-e)和风化粉末样品(f-g)

研究发现,海昏侯刘贺墓出土的一套十余件编磬在埋藏过程中均受到了强烈的风化作用,原始材质和结构发生了巨大变化,众多编磬石体已大部溶蚀,并形成了结壳(crust)和风化粉末两种典型风化产物。本研究利用矿相显微分析、扫描电镜-能谱分析、X射线荧光光谱分析、X射线衍射分析、透射电镜分析、热分析、拉曼光谱分析及显微CT分析等多种材料表征手段,揭示了其材质和结构特征。

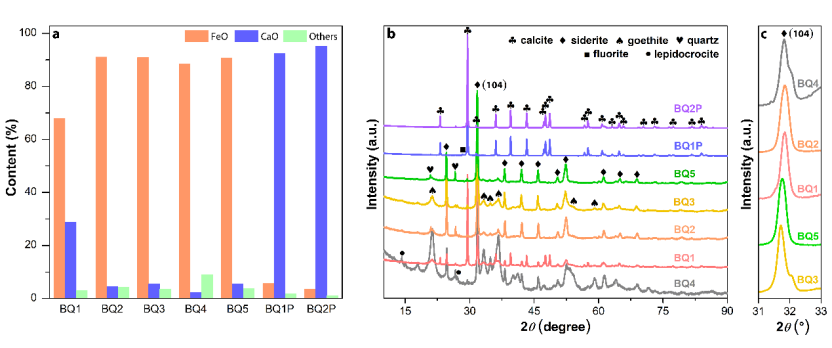

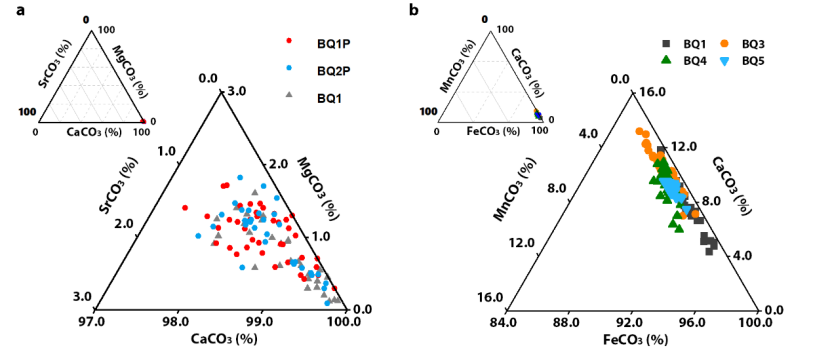

分析结果表明,粉末由编磬本体风化形成,主要成分为方解石(CaCO3),伴有萤石、石英颗粒及次生铁矿物(针铁矿)颗粒(图2)。其矿物构成和方解石粒径特征一定程度上可反映编磬石体原始结构特征,指示其石材为以低镁方解石为主要组成矿物的石灰岩。

图2 结壳和风化粉末样品的XRF和XRD分析结果

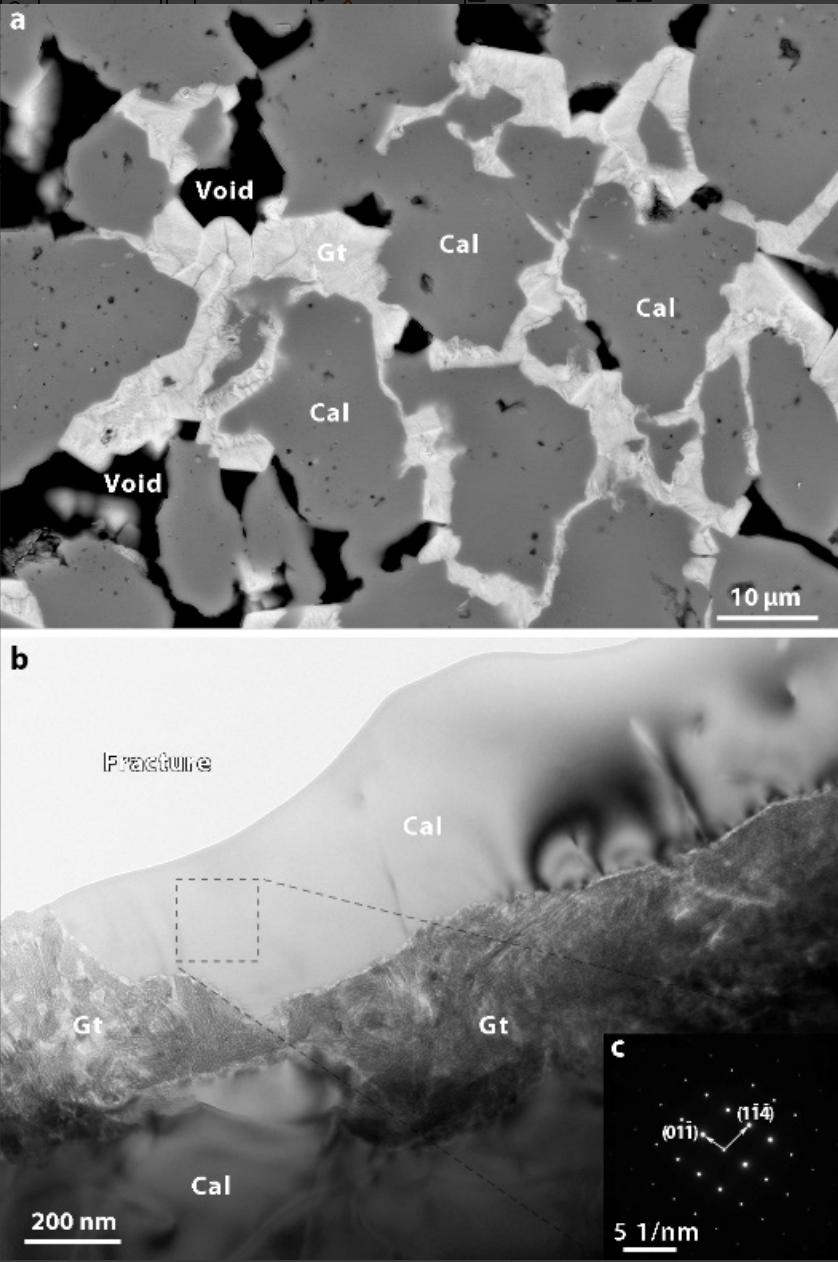

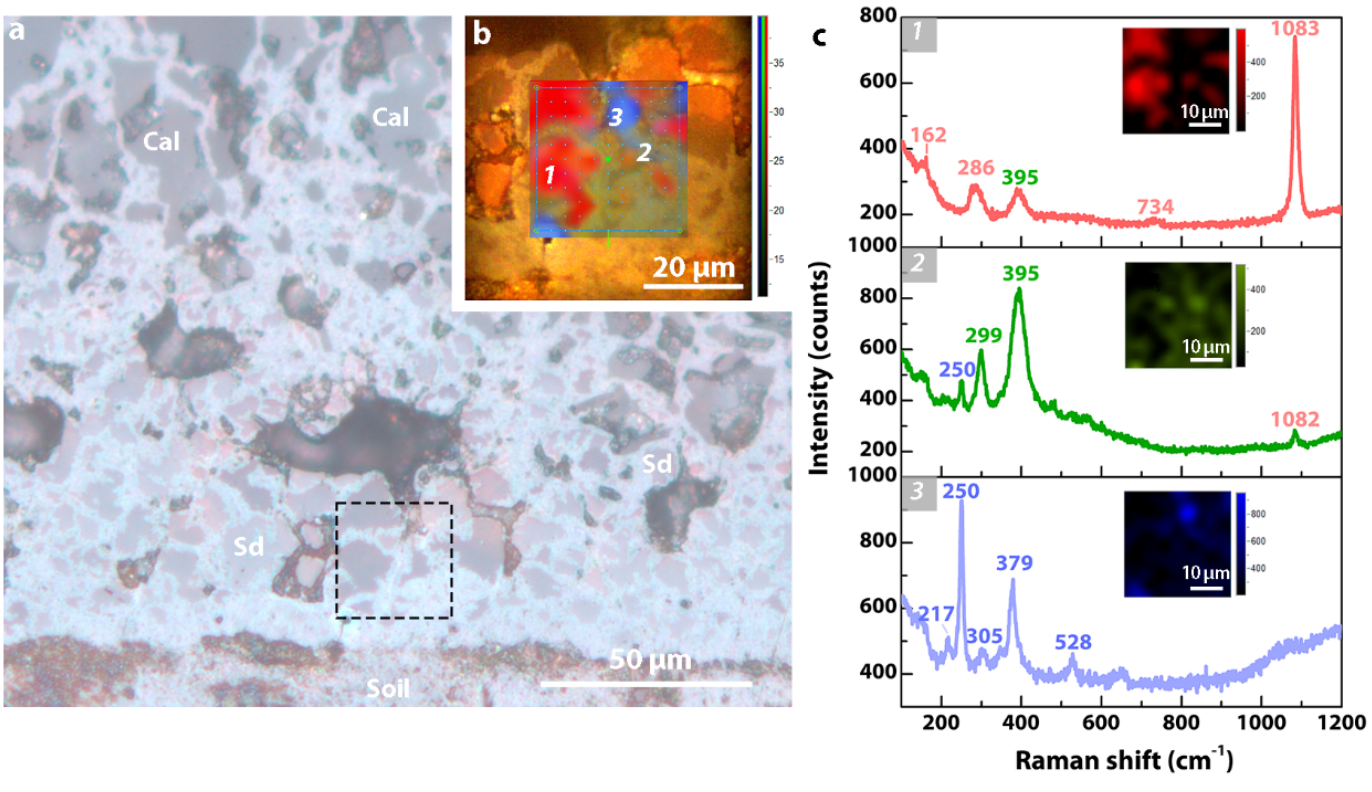

然而,编磬现存壳状结构则与以往碳酸盐岩表面常见的结壳成分(硫酸盐)和结构有巨大差异,具有鲜明的特征。多种互补的分析技术手段研究发现,编磬石质基体在发生粉化和强烈溶蚀之前,一套以菱铁矿(FeCO3)为主要成分的结壳,已在编磬表层通过假象菱铁矿对方解石的原位置换形成。这一过程在人为营造的特定地下墓室环境中自然发生。菱铁矿假象替代巧妙地保留下了编磬的原始表面及其外轮廓,并在壳层之下石质基体大部或全部溶蚀之后,形成了编磬独特的空壳结构和铁锈色外观。成分、物相和显微结构分析显示编磬壳状结构可分两类。第一类为No.1号编磬结壳,主要特征为壳表层由致密菱铁矿构成,基体则为铁矿物(主要为针铁矿)胶结大量来自于编磬石质基体的方解石颗粒(图3,图4,图5a)。第二类结壳的典型特征为赝晶菱铁矿完全取代方解石晶粒,同时菱铁矿也遭受了不同程度的氧化转变为三价铁氧化物(图5b-d)。

图3 结壳样品BQ1的扫描电镜背散射电子像(a)和透射电镜明场像(b),及其中方解石颗粒单晶电子衍射花样(c)

图4 结壳样品BQ1的拉曼光谱Mapping分析结果

研究团队基于实验数据,结合以往研究者对菱铁矿置换石灰石人工模拟实验的研究成果,提出了编磬结壳的形成机理。当编磬处于地下淡水环境中时,表面的方解石发生溶解并维持了局部足够高的碱度。当地为丘陵红壤环境,地下缺氧环境中存在大量Fe2+离子。当编磬附近FeCO3达到过饱和时,即可发生菱铁矿形核。方解石的溶解和假象菱铁矿的形成同步进行,菱铁矿“反应边”结构逐渐向编磬内部生长,最终形成厚约1毫米的壳状结构。由于菱铁矿的摩尔体积更小且方解石溶解度较高,形成的结壳中往往又具有大量孔隙和空胞,类似微海绵状结构。结壳中菱铁矿钙元素含量相比于其他淡水环境中自然沉积菱铁矿更高,显然继承自编磬“母体”的成分特征(图6)。菱铁矿的形成和稳定需要较为苛刻的环境条件,包括接近中性的pH值、低氧化还原电势、较高CO2分压和可忽略不计的硫浓度。Berner于1981年提出的沉积环境地球化学分类中,菱铁矿是缺氧-不含硫(anoxic-nonsulfidic)环境的典型指征矿物。因此,编磬菱铁矿结壳可指示海昏侯刘贺墓历史上埋藏环境的地球化学特征。

图5编磬结壳样品的矿相结构(反射正交偏光),比例尺:200 微米

图6 风化粉末样本(a)和结壳样品(b)中方解石和菱铁矿颗粒的成分三元图

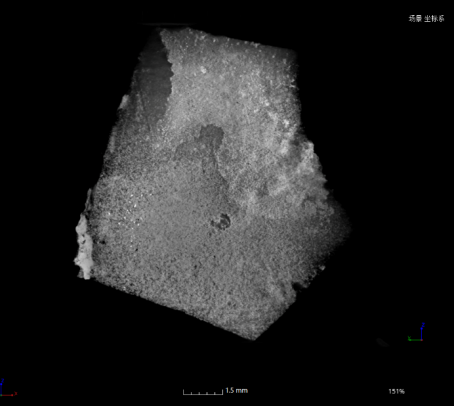

此外,显微CT分析发现编磬菱铁矿结壳表面平滑且具有平行或交叉的直线细槽(图7),初步判断是由菱铁矿赝晶继承编磬表面原始形貌而保留下的人工打磨痕迹,并进一步提出将来或可通过该技术寻找结壳表面可能存在的隐藏于土锈之下的编磬刻铭。在两件编磬结壳表面还发现有广泛存在的细小朱砂晶体,暗示其可能原有彩绘。

图7编磬结壳样品BQ4的Mico-CT切片(作者供图)

本项研究科学揭示了编磬风化粉末和壳状结构的材质特征,初步阐释了其形成过程,凸显了现代分析技术手段的联合运用对准确理解古代材料属性的重要意义。本研究首次报道了菱铁矿假晶构成的次生壳状结构能够继承石质文物原始轮廓和表面细节这一独特自然现象,为将来依托编磬壳状结构进行器物形态复原提供了实验和理论依据,也为进一步制定这一脆弱文物保护策略提供了必要的数据支撑。

文章信息:

Peng, Q., Liu, Y., Yang, J. et al. Investigation of weathering powder and armor-like crusts on Marquis of Haihun’s chime stones. npj Herit. Sci. 13, 441 (2025).

链接:

https://doi.org/10.1038/s40494-025-02015-z

作者简介:

彭启晗,北京科技大学科技史与文化遗产研究院博士研究生(共同一作)

刘勇,中国社会科学院科技考古与文化遗产保护重点实验室助理研究员(共同一作)

杨军,江西省文物考古研究院研究馆员

陈坤龙,北京科技大学科技史与文化遗产研究院教授(通讯作者)