回到人的意义本身——《来自切尔诺贝利的声音》读后

时间: 2016-04-11 点击: 次

来源:科技史与文化遗产研究院 作者:章梅芳

2015年诺贝尔文学奖得主:斯韦特兰娜·亚历山德罗夫娜·阿列克谢耶维奇

(Святлана Аляксандра?на Алекс?ев?ч)

?

“很多年前,我的祖母看到《圣经》里描述说,世界上会有一段时间,万物都欣欣向荣、开花结果,河里有很多鱼,森林有很多动物,但是人类无法使用那些资源,无法繁衍后代,不能传宗接代。”

——阿列克谢耶维奇《来自切尔诺贝利的声音》

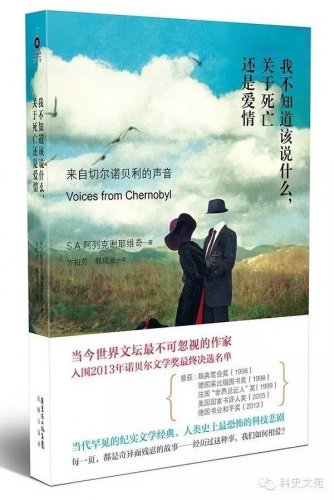

1986年4月26日,位于乌克兰北部的切尔诺贝利核电站四号反应堆发生爆炸。这次核事故被认为是二十世纪最严重的科技浩劫。它让白俄罗斯失去了485座村庄和居住地,其中70座永远埋在了地下。很多人当场死亡,更多人被疏散撤离,被迫放弃一切家产,成千上万亩土地被污染,无数人因受到核辐射而感染各种疾病,无数的妇女失去了生育的能力或因害怕生育畸形婴儿而被迫放弃生育权力。这一幕幕悲惨情形被白俄罗斯女作家斯韦特兰娜·亚历山德罗夫娜·阿列克谢耶维奇(Svetlana Alexandravna Alexievich)记录下来。2015年10月8日,瑞典文学院宣布2015年诺贝尔文学奖授予她,她的获奖作品为纪实文学《我不知道该说什么,关于死亡还是爱情:来自切尔诺贝利的声音》(Voices from Chernobyl: TheOral History of A Nuclear Disaster),授奖词是:“她的复调式书写,是对我们时代苦难和勇气的纪念。”

20 世纪的金字塔:切尔诺贝利核电站事故建造的石棺

阿列克谢耶维奇生于乌克兰,毕业于明斯克大学新闻学系,是一位目光敏锐、不畏艰难、勤于笔耕的记者和作家。她写作的特点是运用与当事人访谈的方式撰写纪实文学。她关心的可不只是切尔诺贝利。在不算特别长的职业生涯中,她分别记录了第二次世界大战、阿富汗战争、苏联解体、切尔诺贝利事故等重大历史事件,出版了《我是女兵、也是女人》、《我还是想你,妈妈》、《锌皮娃娃兵》、《切尔诺贝利的回忆:核灾难口述史》(新版中文译名《我不知道该说什么,关于死亡还是爱情:来自切尔诺贝利的声音》)等著作。她用了三年的时间采访切尔诺贝利核灾难的幸存者,包括第一批救援人员的家属、被迫撤离的附近村庄的农民、清理人、摄影师、大学教师、科学家、当时的政府官员、历史学家等,还有其他失去亲人的母亲、父亲、妻子、丈夫和孩子们。《来自切尔诺贝利的声音》既是一部感人至深的纪实文学,也是一部难得的口述科技史,尽管阿列克谢耶维奇没有采用学术文本的写作方式。但是,显然,她的书写方式更直指人心,让人感同生受,切肤之痛,挥之不去。

切尔诺贝利事故已经发生近30年,人类依然在高唱着科技的凯歌,在不断战胜自然的胜利中大踏步发展。但是,历史不应被忘却。因为,对于切尔诺贝利人来说,创伤从未弥合,记忆从未消逝;对于我们而言,弗兰肯斯坦的幽灵也从未走远。我们需要直面鲜血淋漓的创伤,在痛苦的历史呈现中谨慎前行。

一、创伤

我们很容易获得关于切尔诺贝利核事故影响的一些信息,研究者和大众媒介呈现了很多相关的数据,包括前苏联政府派遣处理应急事务的人数和批次,以及关于核泄漏、疏散村庄、死亡者、患病者的各类统计数字。这些数字看起来很让人触目惊心,能让人想象核灾难带来的巨大破坏。但是,阿列克谢耶维奇的深入采访,通过呈现众多普通的切尔诺贝利幸存者的声音,更细腻也更无情地撕开了人类历史上这道鲜红的伤疤。这些普通人的声音是微弱的,同时也是多元化的。尽管他们作为特殊的“切尔诺贝利人”,被历史记录了;但他们中的每一个个体的鲜活遭遇,却往往被隐匿在历史深处。我们需要聆听的正是他们的声音,是至今仍生活在稀疏平常的世界,不一定边缘但却最容易被忽视的人的声音。因为,我们听不到也看不到,我们所知的那些统计数据很客观,很理性,但也很冰冷。人类更多的是需要用情感而非理性,去体会曾遭遇的苦难;也唯有如此,才能获得直面未来的勇气。阿列克谢耶维奇最大的贡献就在于挖掘并勇敢地呈现了普通人所遭遇的伤痛,不只是肉体的,也是灵魂的。

“撤离”的过程,对于没有经历过的人,可能永远无法理解和体会其中的酸楚。切尔诺贝利事故发生后,附近的一些村民被要求在短时间内迅速搬离生活了一辈子的家园,不许带任何东西,包括宠物、家畜和粮食。因为,所有的东西都可能被辐射污染了。绝大部分人被迫离开,他们把自己的名字刻在房屋、木头、栅栏或沥青上,他们从墓地边挖来土壤放进袋子,跪下来说:“请原谅我们离开你。”[1]甚至,还有人偷偷返回家里的小院,背走自己家的大门,因为那扇门上刻着自己和孩子们的成长标记:“一年级、二年级、七年级和当兵前。……我的一辈子都写在这扇门上,怎么可以丢下它不管。”(阿列克谢耶维奇 2014,35页)还有些人坚决要回到自己的家园,因为对于他们来说“即使有辐射,这里依然是我的家,其他地方不需要我们,连鸟都爱自己的巢……”(阿列克谢耶维奇 2014,41页)对他们而言,不只是“撤离”,而是被迫与过去的生活和传统彻底断裂。如同,大树被拦腰砍断。

核爆炸让一切都变得扭曲

“死亡”是更直接鲜明的创伤。“切尔诺贝利病人”在临死前,护士都不敢去照料,因为状况太过惨烈。一位救援人员的妻子说:“在医院的最后两天——我抬起他的手臂,感觉骨头晃来晃去的,仿佛已经和身体分离。他的肺和肝的碎片都从嘴里跑出来,他被自己的内脏呛到。我用绷带包着手,伸进他的嘴里,拿出那些东西。我没办法讲这些事,没办法用文字描述,觉得好难熬。都是我的回忆,我的爱。”(阿列克谢耶维奇 2014,19页)另一位清理人妻子回忆:“他的身上长出了黑色的东西。他的下巴移位了,脖子不见了,舌头却跑出来。他的血管开始破裂流血。脖子,脸颊,耳朵,到处都是。我装了冷水,用湿布擦拭他,却一点帮助也没有。这景象很可怕,枕头上全是血。我从浴室把脸盆拿过来,血流入盆里,像是在用桶接牛奶一样。那种声音听起来很柔和,好像来到了农村。我现在晚上还是会听到这个声音。”(阿列克谢耶维奇 2014,261页)我们无法想象,这些死者的亲人终其一生,还能否从这么痛苦的回忆中自拔?答案一定是否定的。

“病痛”和“死神”随时降临的恐惧,是更缓慢而深入骨髓的创伤。他们目睹亲人和同伴遭受病痛的折磨,身体和精神都不成人形。更可怕的是,他们自己往往也逃脱不了同样的命运。活着的人回忆:“那些人都没活下来。一整队的人,一共七个,他们都死了。他们都很年轻,却一个接一个走了。第一个人在三年后死去。我们以为只是碰巧而已,我们以为只是命运。但之后第二个人死了,接着是第三个和第四个。然后其他人便开始等待轮到自己的那一天,他们过的就是这种日子。”(阿列克谢耶维奇 2014,254页)还有人说:“我每天都想到死亡,离家时一定穿上干净的上衣、裙子和内衣,随时为死亡做准备。”(阿列克谢耶维奇 2014,64页)人类宣称要努力征服自然,用科技为人类创造福音。然而,面对死亡,科技终究无能为力。更何况,科技创造的不一定是福音,还可能是祸殃。一位受访者说:“切尔诺贝利是最可怕的战争,你无处可躲,地下,水里、空中都躲不掉。”(阿列克谢耶维奇 2014,48页)没错,我们的生活已被科技裹挟着,堕入巨大风险的漩涡。

灾难后的医院

亲人一个接一个离去,让很多切尔诺贝利人失去了生活希望。生育出畸形的婴儿,甚或是根本不被允许生孩子,更让很多人无法面对未来的人生。他们不敢结婚生子,因为“对某些人来说,生孩子是一种罪孽。爱人也是一种罪孽。”(阿列克谢耶维奇 2014,116页)甚至,切尔诺贝利人逐渐成为某种特殊的符号,陷入更深的绝望。他们有一个共同的名字叫“切尔诺贝利人”,他们的孩子也有一个共同的名称叫“原子人”(阿列克谢耶维奇 2014,195页)。“突然有一天,你变成切尔诺贝利人,变成某种特殊生物,大家都对你感兴趣,却没有人真正了解。”(阿列克谢耶维奇 2014,36页)显然,在他们的生活中,“世界被一分为二:我们,是切尔诺贝利人;你们,是其他所有人。”(阿列克谢耶维奇 2014,135页)切尔诺贝利人还被看成是“黑匣子”,死者随时被拍照,器官被人以科学研究之名拿走。他们不属于亲人,却属于科学。他们生前是科技的牺牲品,死后依然是科学研究的实验品。当然,不只是科学家,还有其他的研究者对他们感兴趣。诚如一位受访者所言,“我们都是这个国际实验室里的实验品。一共有一千万白俄罗斯人,还有我们这两百万人住在这块有毒的土地上。这里是一个巨大的恶魔实验室,你可以记录数据,尽情实验。为了写论文,各地的人来到这里:有从莫斯科来的,有从圣彼得堡来的,还有从日本、德国、澳大利亚来的。他们为了自己的未来,在提前做准备。”(阿列克谢耶维奇 2014,134页)是的,任何人都不希望成为被区分和隔离的另类,更不希望是被监测和客体化的“他者”。

对切尔诺贝利人来说,伤口从未弥合,也永远无法弥合。“他者”的创伤,也是我们的创伤。我们需要有勇气承认和面对。我们总认为,这一切都是别人的事。其实,我们从来都不只是看客。

二、声音与责任

在工业文明主导的世界里,科学技术是经济和社会发展的根基。人类生活的每个角落,都渗透着科技的力量。尽管今天的科学早已超出普通人所能理解的范围,但这似乎并不妨碍人们放心地享用科技的成果,并过上完全依赖于科技的生活。然而,这同时也意味着人类在盲目的乐观中被科技所裹挟,科技所引发的危机将给人类造成致命的打击。如同一位受访者所言:“切尔诺贝利开启了一个无底深渊,就连科雷马集中营、奥斯维辛集中营,还有犹太人大屠杀都比不上。一个人用斧头、弓箭,或者用手榴弹和毒气室,也杀不了所有人,但是用原子的话……”(阿列克谢耶维奇 2014,203页)显而易见,地球上的每一种生物包括人类,都将承受科技发展带来的高风险。也正因为公众是科技风险和科技危机的承受者,科学不只是科学家的科学;在科技事件的决策、科技危机的处理乃至科学传播的过程中,都必须为公众提供发声和参与的途径。

切尔诺贝利幸存者中有很多人提到同一句话:广播或电视中总是出现“一切顺利,都控制下来了”或者“一切状况都在控制之中”的声音(阿列克谢耶维奇 2014,117页,157页),但身边正在发生的事,却让他们感到害怕与受辱。因为“发生了那么多事,却没有任何通知,政府默不作声,医生也一样。”(阿列克谢耶维奇 2014,203页)还因为村庄居民撤离过程中遭遇的粗暴对待和威胁恐吓,清理人对村庄家畜和宠物的无情扫射,污染物的草率掩埋,撤离后留下的家产被盗一空,防辐射服装的匮乏,受辐射量的隐瞒等等,使得公众失去了对政府和媒体的信任。与切尔诺贝利核事故的社会背景不同,2011年日本福岛的核事故发生在网络媒体极其发达的时代,媒体不是封锁一切消息,而是爆出东京电力公司的种种恶行,并暗指日本政府监管系统与东电是同盟者关系。不管媒体是**息还是参与其中并大胆批判和推测,反映的共同事实均在于公众对真实信息的渴求和深深的不安全感。他们不知道该怎样做才能将伤害降到最低,没有人告诉他们“这一切到底是怎么回事”。

显然,这样下去的另一个结果是人们对科学家的信任程度不断降低。切尔诺贝利时期,尽管有人发现:“我跟一些科学家聊,一个科学家说:‘你用舌头舔直升机也不会怎样。’另一个说:‘你飞行时没有保护措施,不想活啦?你要把自己包起来!’”(阿列克谢耶维奇 2014,77页)还有人说:“科学家来了,他们互相辩论,吼到喉咙都哑了。我对其中一个说:‘孩子们玩的沙堆有辐射吗?’他说:‘那是别人在危言耸听!一知半解!你懂什么是辐射?我是核物理学家,我亲眼见过核爆。核爆二十分钟后,我就敢坐卡车烧焦的土地上,到爆炸中心点去。你们为什么要大惊小怪呢?’”(阿列克谢耶维奇 2014,226页)但当时大多数人还是“相信了他们的话”,因为他们觉得自己什么都不懂,科技危机需要科学家去解决。福岛时期的公众并没有质疑科学家的专业知识与技能,但却对其话语立场深表怀疑。在当代的科技危机当中,政府、企业和科学家很容易被公众想象或理解为利益的共同体,这便是温内(Brian Wynne)所言的“共谋理论”(conspiracy theory)。面对任何的公共危机,坦诚而非隐瞒和欺骗,是中止谣言并建立信任的关键。公众,作为科技危机的受害者,不应是完全被动失语的一方,他们有知情权、发言权和选择权。时下,“公众参与”已开始成为一项重要原则,渗透到科学传播、科技争议和科技危机的处理过程。但在切尔诺贝利时代,这是很难想象的事。所幸,阿列克谢耶维奇呈现了这些被媒体遮蔽的声音,让人们看到了事情的另一面。

在这些声音中,除了伤痛、不满和屈辱,还有质问——“谁该为这一切负责?”事故发生之后,政府派了大量军人去现场处理核泄漏。这些军人都很年轻,他们怀着对祖国的赤诚之心和英雄的男子气概奔赴“核战场”。在他们看来,“祖国需要我们,我们就挺身而出。”(阿列克谢耶维奇 2014,174页)而且,“去那里服务有一种魅力,那是男子汉才会做的事。”(阿列克谢耶维奇 2014,78)然而,他们对辐射一无所知,在高温之下,他们不穿戴任何防护装备,“用铲子对抗原子”(阿列克谢耶维奇 2014,174页)。他们被称为“绿色机器人”,因为“机器人无法运作,都出故障了,但我们还可以工作,这点让我们很自豪……”(阿列克谢耶维奇 2014,73页)这些人是在用血肉之躯抵御原子辐射。然而,也有受访者清醒地认识到,“他们没必要把所有人送到那里吸辐射,有什么意义?他们需要的是专家,不是大批人力。”(阿列克谢耶维奇 2014,89页)可是,面对科技危机,科学家是否是最应该站出来承担责任的群体?他们应该如何去承担责任?切尔诺贝利人追问:“为了继续过日子,我们必须知道谁会为此负责。是谁呢?是那些科学家,还是核电厂的员工?是厂长,还是值班的人员?……”(阿列克谢耶维奇 2014,133页)人们痛恨科学家,因为这一切灾难是他们造成的。“切尔诺贝利电厂为什么会发生故障?有人说是科学家的错,他们抓上帝的胡子,现在他笑了,却是我们付出代价。”(阿列克谢耶维奇 2014,51-52页)甚至,“我有时候想,他们有一天可能会追杀科学家,就像中世纪时有人把医生捉起来淹死一样。”(阿列克谢耶维奇 2014,100页)

二战以来,科学家的社会责任问题已充分引起社会和学术界的关注。在《罗素-爱因斯坦宣言》的号召下,全世界的科学家组织起来召开多次“帕格沃什会议”,讨论原子时代的风险及科学家能为此做什么。[2]这些科学家为世界和平做出了贡献,也为科学家承担社会责任提供了典范。在切尔诺贝利事故中,也并非没有科学家参与,他们中也有人被派到现场指挥工作。一些科学家和切尔诺贝利的受害者一样痛恨政府。白俄罗斯国家科学院前核能研究所主任涅斯捷连科称:“反应炉已经烧了十天,这些事早在十天前就该做了。但是没人愿意听我们的话!没人愿意听科学家和医生的指示!他们把科学、医学和政治混为一谈。他们就是这样!”“他们用恐吓的手段向研究所的科学家施压。”(阿列克谢耶维奇 2014,240页)显然,科学家社会责任的发挥,依赖于民主公开的社会环境,依赖于存在愿意采纳其意见和建议的和平政府。但是,即便如此,若总是等到出了事才去想办法补救,终究是成问题的。因为,科技不是万能的,科学家更不是万能的。

三、回到人的意义本身

神灵崇拜的时代,人类敬畏自然,把自己看成是自然的子民。人们与自然和睦相处,融为一体。诚如切尔诺贝利幸存者所言:“那些农夫与切尔诺贝利无关,他们与大自然是一种信任的关系,并非掠夺与被掠夺的关系,千百年来一向如此。”(阿列克谢耶维奇 2014,189页)然而,近代以来,培根精神盛行,科学家取代神灵成为新的自然代言人。短短数百年间,科学取得了无上的成功。伴随着有机论自然观的消失,自然死亡了,沦为人类可以恣意开采和掠夺的对象。[3] 人类立于大地之上,成为最权威也最自大的生物。“我们相信人是所有创造物之王,有权随心所欲地对这个世界做出任何事情。米丘林曾说过:‘我们不能等待大地之母的恩赐,我们必须向她索取。’这是在试图教导人民去追求他们本来并不具备的物质。”(阿列克谢耶维奇 2014,192页)这正是培根精神的体现,是现代科技和工业文明的内核。切尔诺贝利的幸存者控诉:“所有用四条腿走路的动物眼睛都看着地面,只有人是直立的。人类高举双手,面朝天空,向上帝祷告。老妇人在教堂祈祷:‘赦免我们的罪。’但是科学家、工程师或军人都不会承认,他们想:‘我没什么好忏悔的,为什么要忏悔?’”(阿列克谢耶维奇 2014,71页)

“生命”、“死亡”与“人的意义”

科学技术的高速发展,增强了人类征服自然的能力,提高了人类的生活水平,也给人类造成了错觉。人们认为,科学家掌握了自然的奥秘,科学知识及其应用都在可控之中;并且,即使出现了问题,依然需要科学技术来解决,科学技术也能解决这一切。他们天真地以为,人类只有依赖科学技术才能走上一条通往自由、幸福的道路。问题在于,科学技术既不可控,也非万能。玛丽·雪莱的弗兰肯斯坦如此,切尔诺贝利核电厂如此,福岛核电站如此,今天的转基因技术同样如此。科学技术的发展在帮助人类获得一些自由和幸福的同时,也使我们陷入自己编制的牢笼,进入前所未有的风险世界。经历过切尔诺贝利核事故的科学家清醒地意识到,他们的物理信仰崩塌了。人类培育出来的科学果实可能是有毒且不可控的。前苏联的科学家们曾经对切尔诺贝利的反应堆信心百倍,认为自己对它们“了如指掌”,以至于“他们就算知道反应炉爆炸了,仍然认为是几小时就能解决的事。他们对所学的物理深信不疑,他们都是相信物理的一代。但这个属于物理的时代,在切尔诺贝利结束了。”(阿列克谢耶维奇 2014,201页)自大的人类需要从内心深处真正意识到,人类终究不是神,人类也远未洞悉一切真理。诚如切尔诺贝利幸存者所言,“那些科学家本来都是神,现在却成了堕落的天使,甚至是恶魔。他们没有能力探索自然的奥秘,至今仍然如此。”(阿列克谢耶维奇 2014,216页)人类需要虔诚地反思科学的文化内涵,反思科技工具理性的限度与危害,明确知识的不确定性和技术风险的巨大破坏力。

二十九年前四月的一天,切尔诺贝利下着黑色的雨,地面到处是绿色和亮黄色的积水,土地、植物、房子四处亮闪闪的。爆炸之后,切尔诺贝利的天空依旧湛蓝,草木依旧茂盛,一派生机盎然的景象。一切看起来是那么的美好,“学生在拉田里的藜草,收集麦秆,一对年轻夫妻牵着手走来走去,你几乎看不下去,可是这个地方真的好美!美到不可思议,这让恐怖显得更加恐怖,真的太美了。居民却得像畏罪潜逃的犯人逃离这个地方。”(阿列克谢耶维奇 2014,102页)这是人类的田园和净土,然而它却不再属于人类,甚至不属于其他的生物。“这里的风景很美,那些古老的森林还在。弯曲的河流有茶水一般的颜色,溪流清澈,草地绿意盎然。……只有你心里知道,这里的一切都被污染了。”(阿列克谢耶维奇 2014,188页。)一切都还一样,但又完全不一样了,这个生机盎然的地方,在1986年4月26日之后,变成了鬼城。二十年后,当凤凰卫视的记者驱车前往切尔诺贝利时,感叹这一次风景秀丽的旅程竟也是“死亡之旅”。二十年后的切尔诺贝利,依旧阳光灿烂,晴天白云,然而辐射测量表上的数字却在不断攀升。人伫立在那里,什么也听不到,那里是一种“震耳欲聋的寂静”,没有虫子,没有任何声音。核辐射,无声无息,但这种污染却需要千万年的时间去消化。

纪念碑

切尔诺贝利核事故、福岛核事故,像是一场场预演,人类的生活在巨大的科技灾难面前戛然而止。它们更像是一张张警示牌,告诫人类且行且珍惜。在科技昌盛的时代,我们依然需要回到常识,回到人的意义本身。我们需要反思,科技是为谁又是为了什么而发展?所有的发展都是必要的吗?科技进步带来的好处和所付出的代价之间,究竟该如何权衡?近乎一个世纪之前,科学史家萨顿呼吁要在人文文化和科学文化之间架起桥梁,倡导一种新人文主义。今天,我们更加需要去了解科学的传统,明白科学的生命根植于生活,根植于文化。核时代,生物科技时代,科技与生活之间的关系越来越密切,甚至每一个人都可能变成赛博格,对科技的高度依赖,使得科技风险带来的灾难变得难以想象的巨大和可怕。与此同时,人们与科技之间的知识鸿沟却越来越大,科学传播往往总是强调提高公众的科学素养,而很少去考虑究竟应该如何弥合公众与科技之间的疏离感。之所以会出现疏离,不是因为公众的无知或者他们的理解力变弱了,而是因为科技的发展甚至超出了科技专家(不同专业)可理解的范围,是因为公众缺乏参与科技问题讨论的机制和途径,更是因为科技发展已获得了不言自明的合理性。似乎,只要是发展,只要是科学技术,其本身就意味着不断前进的合法性。至于,为什么要发展?为什么因为是科学技术就必须支持,人们甚至并不关心,或者已经没有能力去追问。关心或者追问的人,可能被嘲笑为无知或者小国寡民时代的遗老遗少。然而,他们却忘了,科学技术是为人而存在的,科学技术的发展和追求应更多地向人性回归。

注:本文图片均来自网络。

[参考文献]

[1] S.A.阿列克谢耶维奇:《我不知道该说什么,关于死亡还是爱情:来自切尔诺贝利的声音》,方组芳,郭成业译,广州:花城出版社,2015:40.

[2] 游战洪,刘钝:《论帕格沃什运动的历史经验及其意义》,《自然科学史研究》,2005(4):345-363.

[3] [美]卡洛琳·麦茜特:《自然之死——妇女、生态和科学革命》,吴国盛等译,长春:吉林人民出版社. 1999.

原文刊发于《科学文化评论》2015年第6期

作者简介:

章梅芳:北京科技大学科技史与文化遗产研究院副教授;研究领域:科技史理论、科学技术与社会、技术社会史。

长按可识别二维码,关注“科史文苑”了解更多信息。

我们的官方网站是:http://ihmm.ustb.edu.cn

(责任编辑:admin) |