第十一届国际冶金史大会(BUMA XI)第一天,现场直击!

时间: 2025-09-25 点击: 次

来源:本站原创 作者:科史文苑

2025年9月25日至27日,第十一届国际冶金史大会(Tte 11th International Conference on the Beginnings of the Use of Metals and Alloys)在福建省泉州市隆重举行。本次大会由北京大学考古文博学院、北京科技大学科技史与文化遗产研究院、泉州市文旅局、安溪县人民政府共同主办。科技史与文化遗产研究院院长潜伟教授、副院长陈坤龙教授、刘思然教授、张吉副教授、李泽浩老师以及多名研究生一行共22人参加了会议,通过专题报告和海报展示等多种形式,呈现了研究院在冶金考古领域的最新研究成果。

USTB参会师生校友合影

国际冶金史大会议于1981年由北京科技大学柯俊院士和美国哈佛大学麦丁教授(Robert Maddin)共同倡议,并在麻省理工学院史密斯教授(Cyril Stanley Smith)和日本东北大学今井勇之进教授(Yunoshin Imai)的大力支持下成立。自首届会议于1981年在北京召开后,已成为国际冶金史学界的盛会,声誉日隆,影响愈来愈大,其后分别举办于河南郑州(1986年)、三门峡(1994年)、日本松江(1998年)、韩国庆州(2002年)、北京(2006年)、印度班加罗尔(2009年)、日本奈良(2013年)、韩国釜山(2017年)、泰国曼谷(2022年)。2022年第十届BUMA会议在泰国举办期间,北京大学考古文博学院和北京科技大学科技史与文化遗产研究院联合申请到第十一届 BUMA 会议的主办权,该会议于 2025年9月24-28日在中国福建泉州市泉州酒店举办。国际冶金史大会是考古学家、历史学家、科学家和工程师之间的跨学科聚会,重点关注早期金属的生产和使用,尤其强调亚洲与西方之间文化的交流互动与时空演变问题。

9月25日上午开幕式后,第一场主旨报告由潜伟教授和Thilo Rehren教授共同主持。

刘思然教授作了题为《Copper Provenancing in Chinese Archaeometallurgy: An Unresolved Puzzle》的大会主旨报告。报告指出,由于中国青铜时代普遍使用铅锡铜三元合金,青铜器的铅同位素特征主要反映的是人为添加铅的来源,导致学界虽拥有大量检测数据,却始终难以有效追溯古代铜料的产地与流通。为此,报告呼吁将研究重点从对器物进行铅同位素分析,转向更精细地样本和溯源指标筛选,以真正揭示金属铜的产源与供应网络。通过早商至中商时期(公元前17-13世纪)的三个案例研究,报告说明了对矿石、冶金渣、坩埚等生产遗存进行细致表征能够指导更具针对性的采样策略,并筛选出溯源铜料的关键材料。报告拓展了以往以高放射性成因铅资源为主导的物料流通模式,揭示了金属物料供应网络的多样化图景,同时在方法论层面为解决中国古代铜料溯源难题提供了新思路。

当日下午,四位师生在分论坛一“学术史、理论方法与文物保护”上作学术报告。

李泽浩老师作题为《Spatial Analysis of Pre-Qin Copper Smelting Sites in China Using Maximum Entropy Modeling》的报告,基于最大熵模型对中国河西、晋南、鄂东南和辽西夏家店下层和夏家店上层等五个区域先秦时期冶铜遗址的分布规律进行空间分析。研究表明,不同区域在选址策略上存在明显差异,与长期的田野调查观察经验相符。该成果验证了最大熵模型在复原古代资源利用策略与人地关系方面的有效性。

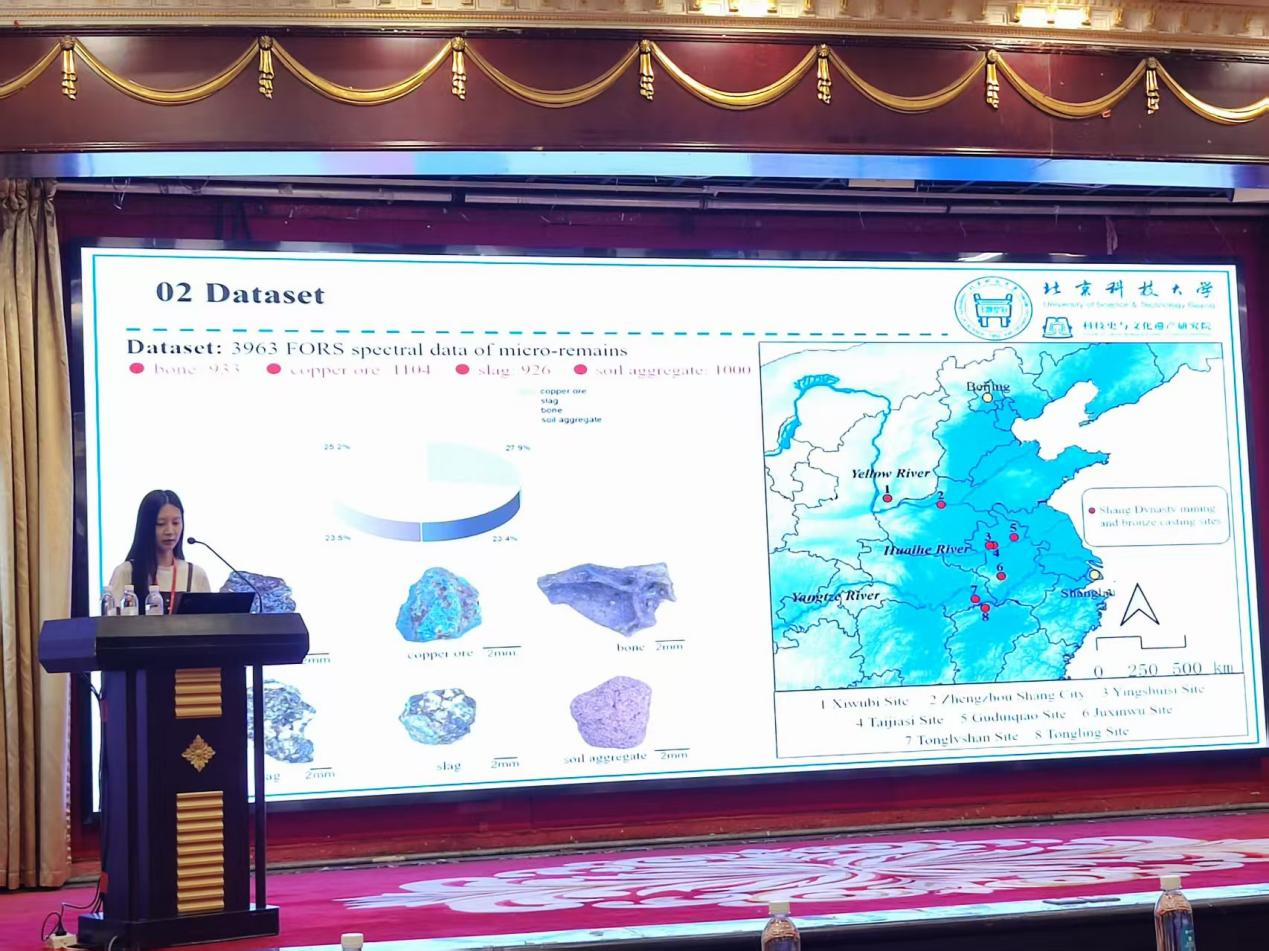

张琳硕士研究生作题为《A Spectral-Angle-Loss Convolutional Variational Autoencoder Deep Embedding Model for Clustering FORS Spectra of Micro-remains》的报告,该模型在VaDE模型的基础上加入了光谱角损失,有效解决了不同类别FORS光谱难以识别的问题,是数据驱动考古下高速自动分类冶金微遗物的有效方法。

刘田博士研究生作题为《Early Modern Globalization:Sourcing of Archaeological Silver from China Reveals of Maritime Trade Power》的报告,通过对中国、日本和美洲的白银文物微量元素进行表征,认为明代中国白银来源以日本白银为主流,至清代逐渐与美洲更相关,这背后是荷兰东印度公司与西班牙对海上贸易主权的争夺所致。白银产源研究为认识早期全球化提供了全新视角。

马鹏博士研究生作题为《Research on Metallurgical Remains Unearthed from Tomb 5 (M5) of Narensu Cemetery in Tuoli, Xinjiang》的报告,通过对出土冶金遗物的科学分析,认为那仁苏墓地出土冶金遗物为人工冶炼渣,冶炼产物为纯铜,是目前我国出土年代最早的冶铜遗物。

在同期举行的分论坛二“铜器科学分析(第一组)”中,陈坤龙教授和T.Oliver Pryce教授担任主持。

胡丹琦博士研究生在分论坛二作题为《Connections in Pattern: A Study of the Shang Dynasty Cultural Exchange Network Based on the Similarity of Bronze Vessels》的报告,通过提取商周青铜容器纹饰样本的深度学习特征向量作为量化指标,展开殷墟时期文化区域的Jaccard相似度和重叠系数的网络分析,数据支持商代国家中心化的观点,礼制文化的影响范围达到了前所未有的广大范围,周边地区的交流在文化传播中起到重要作用。