第十一届国际冶金史大会(BUMA XI)第二天,精彩继续!

时间: 2025-09-29 点击: 次

来源:本站原创 作者:科史文苑

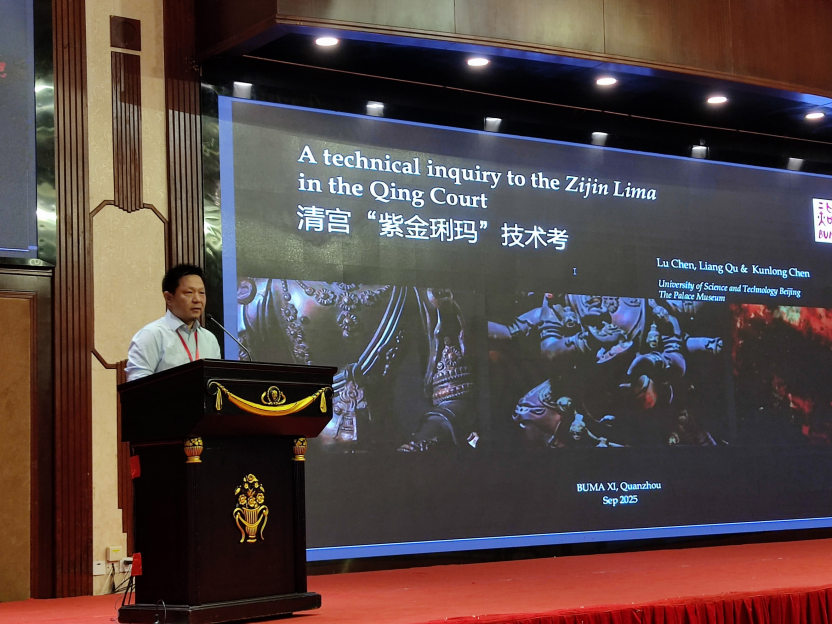

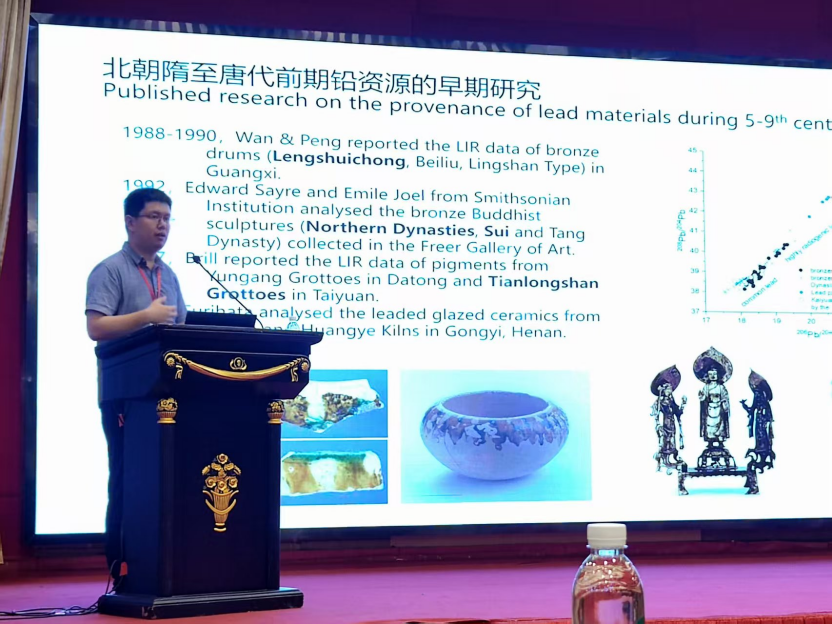

2025年9月25日至27日,第十一届国际冶金史大会(The 11th International Conference on the Beginnings of the Use of Metals and Alloys(BUMA Ⅺ))在福建省泉州市隆重举行。9月26日是本次大会第二日,设铜器科学分析、铁器科技分析、冶金遗存分析三个分论坛,共有36位来自多国的研究者进行学术汇报。 陈坤龙教授在“铜器科学分析”分论坛作题为《Textual and Technical Inquiry into the Zikim Lima of the Qing Court》的学术报告。报告综述了紫金琍玛(Zikim Lima)的现有研究,指出清朝宫廷语境中该术语指制作佛像所用材料,而非佛像本身。对清宫造办处档案中紫金琍玛的配方进行考证,结合紫金琍玛实物的初步检测分析,报告指出记载的配方可能并未在实际制作时使用,紫金琍玛的独特呈色应来源于特殊表面处理工艺。 张吉副教授在“铜器科学分析”分论坛作题为《The prevalence of high radiogenetic lead during the Sui Dynasty and its impact on frontier regions》的学术报告。报告报道了滕州前台、襄阳王寨、咸阳空港等墓葬出土青铜器以及弗里尔收藏的北朝、隋代和唐代金铜佛造像的铅同位素比值分析结果,指出北朝晚期至隋代的青铜铸造业广泛使用了一种208Pb/204Pb比值较高的高放射性成因铅,是这一历史阶段一种易于鉴别的金属资源,其产地可能在山东泰沂山地。唐初这种铅逐渐被几种新兴的铅材料取代。同时,这种铅在公元七世纪隋唐帝国边缘的岭南西部、朝鲜半岛以及日本列岛等地社会的复杂变迁中发挥了不同的作用。 包铁铮博士研究生在“冶金遗存研究”分论坛作题为《Investigation and Study on Copper Smelting Sites in Nenjiang River Basin (Northeast China): New Evidence of Arsenical Copper Production in Bronze Age China》的学术报告,介绍了通过对四海泡子遗址群冶金遗物的分析,得到该遗址群在晚商时期利用直接冶炼铜砷共生氧化矿石的方式获取砷铜合金的结论,指出这一发现填补了嫩江流域矿冶考古的空白,也为探讨中国青铜时代砷铜冶金提供了重要的材料。 李玉婷硕士研究生在“冶金遗存研究”分论坛作题为《A Preliminary Study on the Excavated Bronze Casting Relics from the Shangguo-Qiujiazhuang Site in Wenxi》的学术报告,通过对上郭-邱家庄遗址的铸铜遗物分析得出该遗址使用较纯的物料配置合金,与春秋早期中原地区其他铸铜遗址使用同种铅料。 杨帆博士研究生在“铁器科学分析”分论坛作题为《Research on the Iron smelting technology in the ancient Kucha,Xinjiang, China》的学术报告,通过对库车等地开展田野调查与冶炼相关遗物的科学分析,建立古龟兹地区冶铁生产的年代序列,初步揭示了汉唐时期西域冶铁业的发展历程。 在本日举行的分论坛“冶金遗存研究”上午的会议中,刘思然老师与Dr. Pira Venunan担任论坛主持人。